俽丏俵丏俴丏偺壒妝壢嫵堢乮嘦乯

幚媄嫵堢尋媶巜摫僙儞僞乕丂壒妝壢嫵堢暘栰丂嫵庼丂楅栘丂姲 1996擭俁寧丂

幚媄嫵堢尋媶丂戞10崋傛傝

丂俽懄偪Sound偺嫵堢偲偼壒偵娭偡傞亂抦妎亃枖偼亂抦妎擣抦亃偺嫵堢偱偁傞丅Perception 偲屇偽傟傞偙偺擻椡偼丄嬤擭壒妝偺暘栰偱偐側傝僋儘乕僘傾僢僾偝傟傞傛偆偵側偭偨丅壒偵娭偡傞偙偺亂抦妎亃偼戝偒偔暘偗偰擇偮偺尰徾偲偟偰婲偙傞丅偦偺堦偮偼亂尰幚偺壒抦妎亃偱偁傝丄幚嵺偵挳偙偊傞壒偵懳偡傞挳姶妎偺擻椡偱偁傞丅傕偆堦偮偼亂撪揑壒抦妎亃偲屇偽傟傞僀儊乕僕偲偟偰偺壒偺抦妎擣抦偱偁傞丅

丂壒抦妎偵偼丄嘆壒崅抦妎丄嘇壒掱抦妎丄嘊壒怓抦妎丄嘋壒挿抦妎丄嘍壒検抦妎丄嘐嫤榓抦妎丄嘑壒悢抦妎丄嘒嬻娫抦妎丄嘓壒峔憿抦妎側偳偑抦傜傟偰偄傞偑丄偦傟傜偼屄乆偺擻椡偱偼側偔僎僔儏僞儖僩偲偟偰偺壒偵懳偡傞偦偺帪偦偺帪偵桳婡揑偐偮憤崌揑偵惗偢傞擻椡偱偁傞丅

丂壒崅抦妎偲偼壒怳摦偺廃攇悢乮怳摦悢乯偺堘偄偱丄壒妝偺悽奅偱偼亂Pitch following丄僺僢僠姶妎亃偲屇偽傟傞丅償傽僀僆儕儞側偳偺尫妝婍憈幰偑係杮偺尫傪惓妋偵僠儏乕僯儞僌偡傞帪側偳偵昁梫偲偝傟傞擻椡偱偁傞丅偙偺壒崅抦妎偵偼姶妎揑側抦妎偲擣抦揑側抦妎偑桳傝丄慜幰傪亂愨懳壒姶亃丄屻幰傪亂憡懳壒姶亃偲屇傇丅亂愨懳壒姶亃偲屇傇壒崅抦妎擻椡傪桳偡傞幰偼丄摿掕偺婎弨壒偵埶懚偡傞偙偲側偔偦偺崅偝傪尵偄摉偰偨傝僀儊乕僕偡傞偙偲偑偱偒傞丅偁傞帪戙偵偍偄偰偼偙偺亂愨懳壒姶亃偙偦偑壒妝偺嵥擻偱偁傞偐偺偛偲偒擣幆偱懆偊傜傟偨偙偲傕偁傞偑丄尰嵼偱偼俆嵨傑偱偵壒妝嫵堢傪庴偗偨幰偺杦偳偵偙偺擻椡偑懚嵼偡傞偙偲偑傢偐偭偰偍傝摿暿側嵥擻偱偼側偔擩傠捈姶揑壒姶偲偟偰擻椡壔偝傟偨偵夁偓偢丄偄偢傟偼傛傝師尦偺崅偄壒姶偵偲偭偰懼傢傜傟傞傕偺偱偁傞偙偲偑傢偐偭偰偄傞丅廔愴捈慜偺壒妝嫵堢偱偼偙偺愨懳壒姶傪嬻廝偺旘峴婡偺婡庬傗崅搙丄懍搙側偳偺幆暿偵梡偄傛偆偲椡傪擖傟偨帪婜偑偁偭偨傜偟偄偑丄搆楯偵廔傢偭偨偙偲偱傕抦傜傟偰偄傞丅偦偺尨場偺堦偮偼愨懳壒姶傪晅偗傞偨傔偵偼巕偳傕偨偪偺妛楊偑崅偡偓偨偙偲偑崱側傜傢偐傞丅

丂偙偺愨懳壒姶偼尵梩偱椺偊傞側傜亂暥帤偑撉傔傞亃偲偄偆偺偵夁偓側偄丅暥帤偑撉傔偰傕暥偺堄枴傗尵梩偼傢偐傜側偄丅廬偭偰壒妝偺峔惉壒偑抦妎偱偒偨偵夁偓偢丄壒妝偑傢偐偭偨栿偱偼側偄丅偦傟偵懳偟偰丄憡懳壒姶偼婎弨偲側傞壒偲懠偺壒偺娭學偐傜偁傞壒妝揑堄枴傪尒偄弌偦偆偲偡傞擣抦揑壒姶偱偁傝丄亂暥偺堄枴傗尵梩偑傢偐傞亃偲尵偆偺偲摨偠擻椡偱偁傞丅壗偺壒偑柭偭偨偲偄偆偙偲傛傝偳傫側娭學偺壒偑柭偭偨偲偄偆偙偲偑栤戣偲偝傟傞挳偒曽偱偁傝丄儗償僃僗偺暘椶偵傛傟偽壒妝惈偺儗償僃儖偱偁傞偲偝傟傞丅僐儞僺儏乕僞側偳偺婡婍偱壒崅傪幆暿偡傞偙偲偼嬌傔偰梕堈偱偁傞偑丄僺傾僲墘憈偺拞偐傜儊儘僨傿乕丒儔僀儞偩偗傪拪弌偡傞傛偆側挳偒曽偼晄壜擻偱偁傞丅偦傟傪恖娫偼偄偲傕娙扨偵傗偭偰偺偗傞丅偙偺恖娫偺挳偒曽偑擣抦揑挳妎偱偁傞丅

丂廬偭偰壒妝嫵堢偺娤揰偐傜昁梫側俽偺嫵堢偼丄憡懳壒姶揑側壒妝惈偵婎偯偄偨擻椡偱側偗傟偽側傜側偄丅偙偺愨懳壒姶偲憡懳壒姶偺堘偄偼亂屌掕僪彞朄亃偐亂堏摦僪彞朄亃偐偲偄偆榑憟偵傕娭楢偟丄搶愳惔堦偺挊彂偺拞偱傕偟偽偟偽弎傋傜傟偰偄傞偑丄亂屌掕僪彞朄亃偼抦妎偩偗傪巊偄丄亂堏摦僪彞朄亃偑擣抦揑偱偁傞偙偲偐傜傕偳偪傜偑嫵堢揑偵棙偑偁傞偐偼尵偆傑偱傕側偄丅

丂偟偐偟丄儅儕乕丒僔僃乕僼傽乕摍偺怴偟偄壒妝壠偼亂僒僂儞僪丒僗働乕僾亃偲偄偆僐儞僙僾僩偵傛傞嬼敪揑側壒傪傕壒妝偱偁傞偲偡傞峫偊曽偐傜丄扨壒偺僀儊乕僕偡傜壒妝偱偁傞偲偡傞丅偦偺堷偒崌偄偵傛偔弌偝傟傞偺偑丄嫗搒偺掚墍側偳偵尒偐偗傞巶巕嫼偟偱偁傞丅乽僇儞両乿偲柭傞偦偺堦偮偺壒偑柍尷偺僀儊乕僕傪堷偒弌偟帊揑僀儅僕僱乕僔儑儞傪梌偊傞偲尵偆偺偵椺偊傞丅

丂昅幰偼壒妝傪暥帤偱偼側偔壒偵傛傞亂帊亃偱偁傞偲偺棫応傪偲傞丅偦偺堄枴偱帊偼尩枾側暥朄傗岅朄偵棅傜側偄傛偆偵庒姳偺椺奜揑側巊偄曽偑傓偟傠怴慛偱偁傞偙偲傕棟夝偱偒傞丅壒妝偵偍偗傞暥朄傗岅朄偼挷惈傗攺巕偺傛偆側傕偺偐傜榓惡妛丄懳埵朄丄娗尫妝朄側偳偺拋彉傗朄懃傪巜偡丅嬤戙偍傛傃尰戙偺壒妝偺懡偔偑偦傟傜偺拋彉傗朄懃偐傜偺堩扙傪栚巜偟偰偒偨丅傗偑偰偦傟傜偺壒妝偼嶌嬋幰傗墘憈壠偺庤傪棧傟丄嬼慠惈傗懄嫽惈偵傛傞壒憖嶌傊偲曄傢偭偰偄偭偨偺偱偁傞丅偦傟偼丄壒妝偺庡懱幰偑亂恖娫亃偱偼側偔丄亂壒亃偦偺傕偺偵側偭偨偙偲傪堄枴偡傞丅僙儕乕偲屇偽傟傞嶌嬋媄朄偱偼悢妛揑庤朄偡傜傕偲傜傟丄僺僢僠偺寛掕偼恖娫偱偼側偔悢幃偵側偭偰偟傑偭偨丅偝傜偵嵟嬤偱偼僼儔僋僞儖棟榑傪嶌嬋偵梡偄傛偆偲偡傞摦偒傕偁傞丅偙偺応崌傕丄偁傞壒偐傜師偺壒傪寛掕偡傞偺偼恖娫偱偼側偔悢妛偱偁傞丅

丂愨懳壒崅姶妎曐帩幰偺懡偔偑偙傟傜偺尰戙壒妝傪巟帩偟偰偄傞偙偲偐傜傕丄愨懳壒崅姶妎曐帩幰偑憡懳壒崅姶妎曐帩幰乮僶僢僴丄儀乕僩乕償僃儞傪偼偠傔偲偡傞懡偔偺壒妝壠乯偺嶌昳偐傜摼傜傟傞寍弍揑姶摦傛傝傕庡岅偑壒偦偺傕偺偵側傞尰戙壒妝偵庝偐傟傞偺傕棟夝偱偒側偔偼側偄丅偙偺寍弍揑姶摦偼恖娫偑寍弍揑堄恾傪傕偭偰憂偭偨傕偺偵懳偡傞姶摦偱偁傝丄偦偺嶌幰傗墘憈幰偺恖娫惈偵怗傟傞峴堊偱傕偁傞丅

丂偟偐偟丄扨側傞亂壒亃偵傕忣摦姭婲偺婡擻偑懚嵼偡傞偙偲偐傜丄摿掕偺壒偵懳偟偰傕斀墳偑偁傞偙偲偼斲傔側偄丅偙偺偙偲偑慜弎偺尰戙壒妝壠偨偪偺旤堄幆傗揘妛偺傛傝偳偙傠偲側偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅壒偦偺傕偺偑壒妝偱偁傞偲偡傞恖偨偪偺尵偆壒妝偵偼偁傞摿挜偑強尒偝傟傞丅偦傟偼婦揓傗僽僓乕偺傛偆側帩懕壒偱偼側偔丄乽億儞乿偲偐乽僠儞乿偺椶偺尭悐壒偑懡偄偲尵偆偙偲偱偁傞丅尭悐壒偺摿挜偲偟偰丄徚偊備偔壒偐傜帩懕揑側壒偺僀儊乕僕偑惗惉偝傟傞偙偲偑敾偭偰偄傞偑丄偦偺帺屓惗嶻偺夁掱偵恖娫揑側峴堊偑娷傑傟偰偍傝丄偦傟傪壒妝偲屇傫偱偄傞傛偆偱偁傞丅

丂柺敀偄偙偲偵愨懳壒姶偵偼偄偔偮偐偺庬椶偑偁傞傛偆偱偁傞丅椺偊偽丄摿掕偺妝婍乮椺偊偽僺傾僲乯側偳偺壒偩偗偵摥偔傕偺丄摿掕偺壒堟乮廃攇悢懷乯偩偗偵摥偔傕偺丄摿掕偺壒崅乮僺僢僠乯偩偗偵摥偔傕偺側偳偱偁傞丅変乆偑夛榖偵梡偄傞壒惡偼偦傟偧傟偺恖偵傛偭偰堎側傞壒怓偲婎弨壒偑偁傞丅偦傟偩偗偱扤偑榖偟偰偄傞偺偐偼娽傪暵偠偰偄偰傕傢偐傞丅偙偺擻椡偼杦偳偺恖偵懚嵼偟扤傕偦偺偙偲傪堄幆偟側偄丅敽憈偺側偄傢傜傋偆偨摍偺弌偩偟偺壒偑婏柇偵慡崙偱堦抳偡傞偺傕尦棃変乆偵旛傢偭偰偄傞愨懳壒姶側偺偱偁傞丅

丂僺僢僠偺曄壔偑寛掕揑偵尵梩偺堄枴傪曄偊傞偺偱桳柤側偺偼拞崙岅偱偁傞偑丄MAA偲偄偆敪壒偺岅旜傪忋偘壓偘偡傞偩偗偱丄攏傗曣側偳偺堎側傞堄枴偵側傞丅偙偺応崌丄拞崙偵傕壒抯偼偄傞偐傕抦傟側偄偑丄傒傫側惓偟偔僐儈儏僯働乕僩偟偰偄傞偙偲傪峫偊傟偽杮棃恖娫偼壒抯偱偼側偄偲傕偄偊傞丅

丂偦傟偱偼丄壒抯偲屇偽傟傞尰徾偼壗偐偲尵偊偽丄堦斒揑掕媊偵廬偊偽嘆惓偟偔壒崅傪擣幆偱偒側偄忬懺丄嘇惓偟偔壒崅傪昞尰偱偒側偄忬懺偺擇偮偱偁傞丅偙偺惓偟偄壒崅偲偼壒妝偵梡偄傞応崌慡壒傗敿壒偱峔惉偝傟傞壒奒忋偺壒崅傪巜偡丅枹敪払側梒帣偼偙偺壒奒忋偺壒崅偐傜偺堩扙偑偟偽偟偽婲偙傞偙偲偐傜丄壒奒峔憿偵傛傞壒崅擣幆偼屻揤揑妛廗偵傛傞傕偺偱偁傞偲傎傏抐掕偱偒傞丅壒妝揑宱尡傪捠偟偰変乆偼彮偟偢偮偙偺妝壒擣抦偺尦偵側傞僗僉乕儅傪宍惉偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅椺偊偽暦偄偨偙偲傕側偄壒妝傪僀儊乕僕偡傞偙偲偼偱偒傞偑丄暦偄偨偙偲傕側偄壒傪僀儊乕僕偡傞偙偲偑偱偒側偄偺偼壗屘偐丅偦傟偼丄壒傗壒崅傪幆暿偡傞儊僞擣抦偵娭偡傞僗僉乕儅偵側偄壒偼僀儊乕僕偱偒側偄偐傜偱偁傞丅傾僼儕僇偺尨廧柉偼敿壒偺敿暘偱偁傞僋僆乕僞乕丒僩乕儞傪傛偔梡偄傞丅昅幰偺幚尡偱偼壒妝愱峌偺妛惗偱偡傜偙偺僋僆乕僞乕丒僩乕儞傪偲傜偊傞偙偲偑偱偒側偄偟丄敪惡偡傞偙偲傕偱偒側偄丅偟偐偟丄尰幚偵偼僠僃儘側偳偺僼儗僢僩偺柍偄尫妝婍側偳偱偼枹弉側墘憈幰偼偟偽偟偽偙偺僋僆乕僞乕丒僩乕儞傪弌偟偰偄傞丅偵傕偐偐傢傜偢斵傜偼偦傟傪忋壓偳偪傜偐偺嬤愙偡傞壒偱偁傞偲僀儊乕僕挷惍傪峴偄丄寢壥揑偵偼僋僆乕僞乕丒僩乕儞偱偁傞偙偲傪柍帇偟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂廬偭偰丄壒崅擣幆偺儊僇僯僘儉偼挳妎巋寖傪帺暘偺帩偮壒崅僥乕僽儖偲徠崌偟偰壗偺壒偑柭偭偨偲擣抦偟偰偄傞偺偱偁傞丅帺暘偺儊僞擣抦僗僉乕儅偵柍偄壒偵偼斀墳偟側偄偐丄帺暘偺僗僉乕儅偵惍崌偝偣偰偟傑偆偐偺偳偪傜偐偱偁傞丅壒抯偺尨場偺堦偮偼偙偺僗僉乕儅偺崿棎傗晄懌偱偁傞偲悇嶡偝傟傞丅

丂 Diana Deutch偼偙偺壒崅擣幆偺儊僇僯僘儉偵偁傞庬偺僷儔僪僢僋僗偑懚嵼偡傞偙偲傪徹柧偟偨丅僺僢僠丒僋儔僗偲僺僢僠崅搙偵堘偄偑懚嵼偡傞偲偡傞愢偱偁傞丅帪寁忬偺墌廃忋偵塃夞傝偺栚惙傝傪敿壒崗傒偵揥奐偟偦傟偧傟偺帪寁偺悢帤偺埵抲偵C,C#,D,D#偲尵偆傛偆偵攝抲偟偨傕偺傪僺僢僠丒僋儔僗偺夞忬攝抲偲屇傇丅堦夞傝偡傞偲侾僆僋僞乕僽偲屇傇偙偺夞忬攝抲偼尨懃揑偵偼塃夞傝偺帪忋徃偡傞傛偆偵暦偙偊傞偼偢偱偁傞偵傕峉傢傜偢丄C-F#,C#-G偺傛偆側俁慡壒乮憹巐搙枖偼尭屲搙乯偱峔惉偝傟傞壒掱傪塃夞傝偵堏挷偟側偑傜暦偐偣傞偲丄偁傞壒偺偁偨傝偐傜杮棃忋徃偱偁傞壒偑壓崀壒掱偵暦偙偊傞偺偱偁傞丅偙傟偼昅幰傕Diana Deutch帺恎偐傜僥僗僩傪庴偗偨偑挿擭壒妝宱尡傪愊傫偱偒偨偵傕峉傢傜偢尒帠偵偙偺僷儔僪僢僋僗偵堷偭偐偐偭偰偟傑偭偨宱尡偐傜傕傢偐傞丅僷僞乕儞偺巒傑傝偑俛,俠,俠侐,俢,俢侐偺応崌壓崀壒掱偵暦偙偊丄俥侐丆俧丆俧侐偺応崌壓崀壒掱偵暦偙偊傞孹岦偵偁傞傛偆偱偁傞丅偐側傝壒妝宱尡傪愊傫偩幰偱傕僺僢僠崅搙偺堘偄懄偪椺偊偽俠俁偲俠係傪暦偒暘偗傜傟側偄偙偲偼懡偔偺宱尡幰偵傛偭偰崘敀偝傟偰偄傞丅僜僾儔僲丒儕僐乕僟乕偺婰晥忋偺崅偝偲幚嵺偺崅偝偵偼侾僆僋僞乕僽偺僺僢僠崅搙岆嵎偑偁傞偙偲傕堄奜偲抦傜傟偰偄側偄丅偙偺僷儔僪僢僋僗傪棙梡偟偨柍尷壒奒乮偄偮傑偱傕柍尷偵徃傝懕偗傞傛偆偵暦偙偊傞壒奒乯偼偳傫側偵孭楙偝傟偨帹傪傕媆偔偙偲偱抦傜傟偰偄傞丅

丂偙偺Diana Deutch偺幚尡偵傛傞孹岦偼塸岅傪曣崙岅偲偡傞柉懓偲僗儁僀儞岅傪曣崙岅偲偡傞柉懓偱偼堎側傞偙偲傕曬崘偝傟偰偄傞丅巊梡尵岅偲偺場壥娭學偼傑偩柧傜偐偵偝傟偰偄側偄偑丄僀儞僩僱乕僔儑儞偵埶懚偡傞搙崌偄偵傛偭偰柉懓偺壒崅擣幆偺儊僞擣抦僗僉乕儅偑堎側傞偙偲偵傛傞傜偟偄丅扨壒偱暦偗偽偙偺僷儔僪僢僋僗偼婲偙傜側偄偑丄擇偮偺壒偺娫乮壒掱乯傪擣抦偡傞応崌偺傒偵偙偺僷儔僪僢僋僗偑懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偼婎杮揑偵変乆偼婎弨偲側傞僺僢僠傪帩偭偰偄傞偙偲偵側傞丅偦偟偰偦偺庣旛斖埻偼巊梡尵岅傗壒奒僥乕僽儖偺忬嫷偲娭學偑偁傞偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂夛榖偵偍偄偰柧傞偔椡嫮偄報徾傪梌偊傞偨傔偵屄乆偺扨岅偺僺僢僠曄壔偺暆偼捠忢偺夛榖傛傝戝偒偔丄傾僋僙儞僩傕嫮挷偝傟傞丅偮傑傝丄F-Range偲屇傇廃攇悢曄壔偺暆傗丄 D-Range偲屇傇僟僀僫儈僢僋曄壔偺暆偼偳偪傜傕嫮挷奼戝偝傟傞偑丄憭媀偺垾嶢偺傛偆側応崌偼媡偵弅彫偝傟傞孹岦偑偁傞丅偦偺昞尰偑婥帩偪偲偟偰憡庤偵揱傢傞偺偑僯儏傾儞僗偲屇偽傟傞傕偺偱偁傝丄斶偟傒傪昞偡僯儏傾儞僗偺応崌丄壒掱暆偼捠忢傛傝弅傔傜傟傞丅偦偺寢壥丄壒奒偼挿嶰搙偲抁榋搙偺僪乣儈偲僪乣儔偑偦傟偧傟僪乣儈侒偲僪乣儔侒偵弅傔傜傟丄偦偺壒掱偱峔惉偝傟傞壒奒傪抁壒奒偲屇傇偺偱偁傞丅

丂傕偲傕偲壒奒偲偄偆傕偺偼帺慠攞壒偵傛傞嫤榓壒掱偵傛偭偰憂傜傟偨偙偲偑傢偐偭偰偄傞丅摨帪偵暋悢偺僺僢僠偑敪惗偡傞応崌嫤榓偡傞壒掱偲偦偆偱側偄傕偺偑暘椶偝傟丄寢壥揑偵姰慡巐搙傗姰慡屲搙偺傛偆側姰慡嫤榓壒掱偑拪弌偝傟傞丅偦傟偺慻傒崌傢偣偩偗偱偱偒傞壒奒傪弮惓挷壒奒偲屇傇偙偲偼堦斒偵抦傜傟偰偄傞丅偙偺挷棩曽朄偵偮偄偰偼僺僞僑儔僗壒奒傗拞崙偺嶰暘懝塿朄側偳偑屆揟揑偵桳柤偱偁傞偑丄嬤擭偼偁傜備傞挷偱墘憈偱偒傞暯嬒棩偑晛捠偱偁傞丅嫤榓姶傗嬁偒偺旤偟偝偱偼懠偺挷棩朄偵楎傞偑丄慜偵弎傋偨暦偙偊傞僺僢僠偲帺暘偱惍崌偝偣傞僺僢僠偺抲偒姺偊婡擻偵傛傝壗傜偺巟忈傕側偔崱擔偺堦斒揑側挷棩朄偲側偭偰偄傞丅堦晹偺妛幰偺娫偵弮惓挷埲奜傪擣傔側偄偐偺敪尵傕偁偭偨偑丄恖娫偺旝柇側儊僞擣抦偺嶌梡偺慜偵偼戝偟偨偙偲偱偼側偄偲偺堦斒揑側尒夝偵払偟偰偄傞丅帠幚僆乕働僗僩儔偺墘憈偺傛偆側応柺偱偼尩枾側僺僢僠傪弌偟偰偄傞妝婍側偳杦偳側偔丄偦傟偧傟偑旝柇偵偢傟傞偙偲偐傜婲偙傞僐乕儔僗岠壥偺曽偑傓偟傠怱抧傛偔暦偙偊傞偺傕旂擏側偙偲偱偁傞丅栜榑僺傾僲偺傛偆側妝婍偱偼尩枾側挷棩傪梫媮偝傟傞偑丄僐乕儔僗岠壥傗丄傾儞僒儞僽儖岠壥偺婜懸偝傟傞壒偱偼尩枾側挷棩偼堄枴傪側偝側偄丅

丂弮惓挷偵偙偩傢傞恖偨偪偺杦偳偑丄暋悢偺壒偑摨帪偵柭傞亂榓壒亃偺嬁偒偺偙偲傪偦偺儊儕僢僩偵偁偘傞丅

妋偐偵弮悎攞壒偵傛傞嬁偒偵偼摟柧姶偑偁傝旤偟偄偑丄寚揰偲偟偰榓壒偑榓壒偲偟偰偱偼側偔壒怓偺堦庬偺傛偆偵暦偙偊偰偟傑偆偙偲偱偁傞丅嶰偮偺壒偑摨帪偵柭偭偰偄傞検姶傗朙偐偝偼姶偠傜傟偢昻庛偵暦偙偊傞偙偲偑丄壒妝偺拞偱偼傓偟傠寚揰偵側偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅偟偐傕丄嵟埆偺応崌偁傑傝偵梈偗崌偄偡偓偰昁梫側壒偑儅僗僉儞僌偝傟偰暦偙偊側偔側傞偙偲傕婲偙傞丅

丂偝偰丄壒掱偺慻傒崌傢偣偺嵟廔抜奒偼亂壒奒亃懄偪亂挷惈亃偺抦妎擣抦偱偁傞丅庡壒傗妀壒偲屇偽傟傞婎弨壒偵婣懏偡傋偔偦傟偧傟偺壒奒峔惉壒偵偼婡擻偑偁傞丅憡懳壒姶偲偼偙偺婡擻傪擣抦偡傞壒姶偱偁傝丄暥帤傗尵梩傪昳帉暘椶偟丄庡岅傗弎岅偲偟偰擣抦偡傞傛偆側擻椡偱偁傞丅

丂嬤戙傗尰戙偺壒妝偼侾俀壒媄朄偐傜柍挷傊偲恑壔偟丄尰嵼偵帄偭偰偄傞丅偮傑傝丄壒偺憡懳娭學傪嬌椡嬒堦壔偟丄柍婡擻壔偝偣傞偙偲傪偹傜偭偰偄傞丅偝傜偵丄嫤榓壒掱傪旔偗晄嫤榓壒傗旕妝壒傪傕愊嬌揑偵梡偄傞丅壒妝椕朄偺悽奅偱偼偙偺庬偺壒妝偼帯椕偵慡偔岠壥偑柍偄偙偲傪婛偵巜揈偟偰偄傞偟丄柺敀偄偐傕偟傟側偄偑忣摦傪姭婲偡傞偙偲偑側偄偙偲偑傢偐偭偰偄傞丅庡岅傗弎岅傪幐偭偨壒妝偼嶌嬋幰傗墘憈壠偺儊僢僙乕僕傪忣摦偵慽偊傞偙偲偑弌棃側偄偺偱偁傞丅亂忣曬亃偲偟偰偺壒妝偱偼側偔亂巋寖亃偲偟偰偺壒妝偱偁傞尰戙壒妝偼屄乆偺壒偺敪偡傞巋寖傪撪揑僀儊乕僕偵抲偒姺偊偰偙偦婡擻偡傞偺偱偁傞丅壒偦偺傕偺偑忣摦傪姭婲偡傞偲偡傟偽偦偺忣摦傪偳偆憖嶌偡傞偐傪婇夋偡傞偺偑嶌嬋壠偺巇帠偱偁傞丅偱側偗傟偽嶌嬋壠偲柤忔傞帒奿偼側偄丅

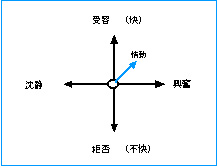

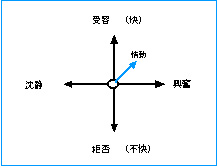

丂偙偙偱尵偆忣摦偺儀僋僩儖傪昅幰偼師偺傛偆偵峫偊傞丅

偙偺恾偺係偮僄儕傾偵岦偐偭偰尨揰偐傜摦偔怱偺摦偒傪忣摦偲懆偊傞丅傕偟傕扨側傞巋寖偲偟偰偺壒偱偁偭偰傕丄偦傟偑丄楢懕偟偨偐偨偪偵側傟偽堦掕偺儀僋僩儖傪帵偡偼偢偱偁傞偑丄幚嵺偺尰戙壒妝偺懡偔偼丄嬞挘偲抩娚偺僶儔儞僗偼峔憿壔偝傟偰偄傞偑丄壒嬁揑儊僢僙乕僕偼偁偭偰傕慁棩偵傛傞摑堦姶偑側偄偨傔丄偦偺慁棩傪岥偢偝傓偙偲偡傜弌棃側偄丅尵偄姺偊傟偽丄摑堦姶偑偁傟偽弶傔偰暦偔嬋偱偁偭偰傕師偺壒傪梊憐偟偨傝婜懸偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺婜懸傪棤愗傜傟傞偮傑傝婜懸偐傜偺堩扙偑忣摦姭婲偺尨棟偱偁傞偲偝傟傞丅廬偭偰丄婜懸抣偑惗偠側偄尰戙壒妝偼忣摦姭婲偮傑傝姶摦偲偼嬌傔偰墦偄懚嵼偱偁傞偲傕尵偊傞丅壒妝椕朄偵尰戙壒妝偑巊傢傟側偄偺傕偙偺棟桼偵傛傞丅

偙偺恾偺係偮僄儕傾偵岦偐偭偰尨揰偐傜摦偔怱偺摦偒傪忣摦偲懆偊傞丅傕偟傕扨側傞巋寖偲偟偰偺壒偱偁偭偰傕丄偦傟偑丄楢懕偟偨偐偨偪偵側傟偽堦掕偺儀僋僩儖傪帵偡偼偢偱偁傞偑丄幚嵺偺尰戙壒妝偺懡偔偼丄嬞挘偲抩娚偺僶儔儞僗偼峔憿壔偝傟偰偄傞偑丄壒嬁揑儊僢僙乕僕偼偁偭偰傕慁棩偵傛傞摑堦姶偑側偄偨傔丄偦偺慁棩傪岥偢偝傓偙偲偡傜弌棃側偄丅尵偄姺偊傟偽丄摑堦姶偑偁傟偽弶傔偰暦偔嬋偱偁偭偰傕師偺壒傪梊憐偟偨傝婜懸偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺婜懸傪棤愗傜傟傞偮傑傝婜懸偐傜偺堩扙偑忣摦姭婲偺尨棟偱偁傞偲偝傟傞丅廬偭偰丄婜懸抣偑惗偠側偄尰戙壒妝偼忣摦姭婲偮傑傝姶摦偲偼嬌傔偰墦偄懚嵼偱偁傞偲傕尵偊傞丅壒妝椕朄偵尰戙壒妝偑巊傢傟側偄偺傕偙偺棟桼偵傛傞丅

丂壒妝偵摑堦姶傪梌偊傞偺偼亂壒奒亃懄偪亂挷惈亃偱偁傝丄昿斏偵孞傝曉偝傟傞揮挷偵傛傞壒妝偲偄偊偳傕摑堦姶偼幐傢傟側偄丅偙偺亂挷惈亃傪姶偠傞擻椡偼柧傜偐偵屻揤揑偱偁傝丄妛廗偺寢壥偵懠側傜側偄丅梒彮偺崰偐傜僺傾僲側偳偺妛廗傪奐巒偟偨幰偼愨懳壒姶偲屌掕僪偑楢摦偟丄僪儗儈偑壒奒忋偺偦傟偧傟偺壒偺婡擻傗壒掱偺堘偄偲偟偰傛傝傕丄崱壗偺壒偑柭偭偨偲偐師偵壗偑柭偭偨偲偄偆偙偲偱抦妎偝傟傞丅偙偺偙偲偼亂挷惈亃偺妛廗偵偼側傜偢丄僜儖僼僃乕僕儏偵傕側傜側偄丅僜儖僼僃乕僕儏偺奣擮偼慁棩傪庡懱偲偡傞偁傜備傞壒妝偺奣擮偱偁傝丄偙偺奣擮偙偦偑儊僞擣抦偺僗僉乕儅偱偁傞丅

丂廬偭偰丄寢榑揑偵尵偊傞偙偲偼丄愨懳壒姶偵傛傞亂壒崅亃偺抦妎偼扨弮側挳妎孭楙偵傛傞傕偺偱偁傝丄憡懳壒姶偵傛傞亂壒崅亃偺抦妎偼亂壒掱亃擣抦偵傛傞抦揑擣抦偺椞堟偱偁傞偙偲偑傢偐傞丅

丂俽偺嫵堢偵偼壒奒丄挷丄壒掱摍偺抦揑擣抦妛廗偑慻傒崬傑傟側偗傟偽側傜側偄丅尰忬偺嫵堢偺偄偔偮偐偺栤戣揰傪嫇偘傞側傜師偺傛偆側揰偑巜揈偝傟傞偱偁傠偆丅

乮侾乯尞斦妛廗傗弶婜偺撉晥妛廗偵偍偄偰丄乽僪儗儈丒丒乿傪屌掕揑側愨懳壒崅偲偟偰嫵偊偰偄側偄偐丅

丂偙偺揰偵偮偄偰偄傢備傞奒柤偲壒柤偺尩枾側嬫暿偑壒妝戝妛傗嫵堳梴惉戝妛偺嫵堢壽掱偺拞偱傕専摙偝傟傞傋偒偱偁傞丅丂僐儞僺儏乕僞偼椺偊偽俵俬俢俬怣崋偺傛偆側怣崋傪幚嵺偺壒偵曄姺偟偰弌椡偡傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄僐儞僺儏乕僞偵偼帺暘偑壗挷偺偳偺壒傪弌偟偰偄傞偐偼傢偐傜側偄丅偦傟偱傕暦偒庤偵偼壒妝偲偟偰暦偙偊丄偟偐傕儈僗偑側偄姰帏惈傪帵偡丅愨懳壒姶幰偺摢偺拞偼杦偳偙偺僐儞僺儏乕僞偵嬤偄丅僐儞僺儏乕僞偵傛傞嶌嬋側偳傕妋棪寁嶼偵傛傞摑寁張棟揑側傕偺偱丄旤揑傾僀僨傿傾傗寍弍揑揘妛偵傛傞傕偺偱偼側偄丅柍堄枴側扨壒偺梾楍偺妛廗偵側傝傗偡偄屌掕僪偵傛傞嫵堢偼傗偼傝栤戣偑戝偒偄丅僼儔儞僗傗僀僞儕傾偱偼乽僪儗儈丒丒乿傪堏摦僪偲偟偰偱偼側偔壒柤偲偟偰壧偆彞朄偟偐側偄丅偟偐偟丄戝懡悢偺僼儔儞僗恖偼偦偺乽僪儗儈丒丒乿偑壧偊側偄丅斵傜偺杦偳偑乽儔丒儔丒儔乕丒丒乿摍偺壧偄曽偱慁棩傪採帵偡傞丅偙偺偙偲偼丄斵傜偵偲偭偰乽僪儗儈丒丒乿偼壒柤偱偁傝丄僜儖僼僃乕僕儏偡傞帪偼乽儔丒儔丒儔乕丒丒乿摍偺扨側傞惡乮妝婍偱傕傛偄乯偵傛傞壒掱僔儕乕僘傪奒柤偺戙梡偲偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偙偺乽儔丒儔丒儔乕丒丒乿摍偺壧偄曽傪偡傞恖偨偪偼奒柤偺奣擮偑柍偔偰傕偦傟偵懼傢傞乽儔丒儔丒儔乕乿偑廫暘偵婡擻偟偰偄傞偲峫偊傜傟丄傓偟傠偦偺曽偑帺慠偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅僪儗儈彞朄偺楌巎偼11悽婭Guido von Arezzo乮侕1050乯傑偱慿傞偙偲偑偱偒傞偑偦傟埲慜偼壧帉彞偐僗僉儍僢僩偱偁偭偨偵堘偄側偄丅偦傟偼偦傟側傝偵晄帺桼側偔傗偭偰偙傟偨偲傕尵偊傞偑11悽婭埲崀偼傾僇儁儔偺崌彞偵偍偄偰偙偺僪儗儈彞朄偑埿椡傪敪婗偡傞偵媦傫偱偡偭偐傝掕拝偟偰偟傑偭偨丅

丂廬偭偰丄偦偺惛恄傪懜廳偡傞側傜奒柤偺妛廗偼偦偺婡擻傪嫵偊傞偙偲偵側傞丅乽僔乿偼摫壒偲偟偰庡壒偺乽僪乿傪堄幆偝偣傞偲偄偆婡擻偺偙偲偱偁傞丅傂偲偨傃乽僪儗儈丒丒乿傪屌掕壒偺儔儀儖偲偟偰妛廗偟偰偟傑偆偲丄偙偺婡擻偼幐傢傟偰偟傑偆偺偱偁傞丅

丂偟偐偟丄尰幚偵変乆偑愙偡傞妛惗偺懡偔偼弶摍嫵堢偺帪婜偵偄傢備傞乽僴挷撉傒乿枖偼乽敀尞撉傒乿偺嫵堢傪庴偗偨寢壥丄堦尒愨懳壒姶偺傛偆偵尒偊傞偑姰慡側愨懳壒姶偱偼側偔丄扨偵壒柤偲奒柤偺嬫暿偑妛廗偝傟偰偄側偄偩偗偺枹弉側忬懺偱偁傞偙偲偑娤嶡偱偒傞丅斵傜偵偲偭偰乽僪儗儈丒丒乿偼扨側傞壧帉偵夁偓偢丄乽儔儔儔丒丒乿偲壧偭偰偄傞偺偲戝嵎側偄丅

丂傑偨丄姰帏側愨懳壒姶傪帩偪側偑傜傕帺嵼偵壗挷傊偱傕堏挷偟偨傝丄懄嫽揑側敽憈傪偮偗傜傟傞棟憐揑側幰傕偄傞丅廬偭偰愨懳壒姶偑憡懳壒姶偺惉挿傪朩偘傞傕偺偱側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅梫偡傞偵愨懳壒姶幰偺杦偳偑偦傟偵埶懚偟偡偓偰偦傟埲忋偺惉挿偑巭傑偭偰偟傑偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂丂変乆偑抦傜側偄堎崙偺尵梩傪暦偔偲偒丄壗偲偐傂傜偑側傗僇僞僇僫偵摉偰偼傔傛偆偲偟偰暦偔丅偙偺偲偒俆侽壒偵柍偄壒偺応崌柍棟栴棟偵嬤偄壒傪偁偰偼傔傞丅American傪儊儕働儞偲偄偆傛偆偵彮乆偺柍棟傪彸抦偱偐側偵偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅偙傟偼変乆偑俆侽壒埲奜偺僗僉乕儅傪帩偨側偄偐傜偱偁傞丅暫屔導偺偁傞抧曽偱偼乽偤乿偲乽偱乿偺敪壒偑嬫暿偱偒側偄恖偨偪偑偄傞丅偙偺恖偨偪偼乽慡晹乿傪乽偱傫傇乿偲敪壒偡傞偑丄偐側偱彂偐偣傞偲乽偤傫傇乿偲彂偔丅偦偟偰偙傟傪柍棟偵嫺惓偟傛偆偲偡傞偲戝崿棎偵娮傞丅偙偺応崌傕乽偤乿偲乽偱乿偺敪壒忋偺僗僉乕儅偑摨偠偱偁傞偙偲偐傜婲偙傞傕偺偱偁傞丅

丂摨條偵丄嵟弶偵宍惉偝傟傞壒崅僗僉乕儅偑乽僪儗儈乿側偺偐乽僴僯儂乿側偺偐偱崿棎偑惗偠傞偺偱偁傞丅偙傟偼戝曄廳梫側栤戣偱偁傞偲採婲偟偨偄丅

乮俀乯扨側傞忦審斀幩揑側揔墳擻椡偲偟偰挳壒傗僜儖僼僃乕僕儏傪峴偭偰偄側偄偐丅

丂僼儔僢僔儏丒僇乕僪偲屇偽傟傞僇乕僪偺屲慄忋偵壒晞偑堦偮偩偗彂偐傟偨傕偺偑偁傞丅偙偺僇乕僪傪堦弖巕偳傕偵尒偣偰斀幩揑偵乽僪儗儈丒丒乿傪尵傢偣傞傕偺偱偁傞丅撉晥椡傪崅傔傞栚揑偱峫埬偝傟偨傕偺偱偁傞偑丄斀幩揑側尵梩偼弌傞偑偦偺壒崅偮傑傝僺僢僠偼弌偝傟側偄偙偲偑懡偄丅偙偺偙偲偼丄愨懳壒姶偺桳傞柍偟偵偐偐傢傜偢巕偳傕偺憗婜嫵堢偵偲偭偰婋尟側妛廗偱偁傞偲尵偊傞丅懄偪愨懳壒崅偱偁傟憡懳壒崅偱偁傟幚壒傪敽傢側偄斀幩揑峴堊偼旕壒妝揑偱偁傞丅

丂壒妝偼楢懕偡傞扨壒偺憡懳娭學偱偁偭偰丄扨壒偛偲偵堄枴偑偁傞働乕僗偼嬌傔偰婓偱偁傞丅弖娫偛偲偺壒偱偼側偔楢懕偝傟偨壒偵弶傔偰慁棩偲偟偰偺婡擻偑偁傞偺偑晛捠偱偁傞丅偦偺堄枴偱僼儔僢僔儏丒僇乕僪偺傛偆偵弖娫弖娫傪忦審斀幩揑偵乽僪儗儈丒丒乿偱尵傢偣偰傕堄枴偑側偄丅扨壒偵傕挷傗壒奒峔惉壒偲偟偰偺婡擻偑偁傞傢偗偱丄扨壒偲偄偊偳傕偦傟傪堄幆偝偣傞嫵堢偑側偝傟側偗傟偽側傜側偄丅婡夿揑側忦審斀幩偼揔墳椡偲偼尵偊傞偑壒妝揑側擻椡偺惉挿偺朩偘偵側傞偙偲偼柧敀偱偁傞丅

丂壒奒偲偦偺峔惉壒偺婡擻偵棤晅偗傜傟偨乽惣梞壒妝乿偺棟榑偼擔杮偺揱摑壒妝偵傕懚嵼偟丄懠崙偺柉懓壒妝偵傕懚嵼偡傞丅偄偐側傞崙偺壒妝偵傕壒奒偲偦偺峔惉壒偺婡擻偼懚嵼偟丄擔杮偺壒奒偱傕乽堧墇丒抐嬥丒暯挷丒彑愨丒壓柍丒憃挷丒殍忇丒墿忇丒阛嬀丒斨徛丒恄愬丒忋柍乿丄拞崙偱偼乽墿忇丒戝楥丒懢馄丒汃忇丒屍愻丒拠楥丒偡偄昽丒椦忇丒埼懃丒撿楥丒柍幩丒墳忇乿偑偦傟偧傟惣梞偺乽D,Dis,E,F,Fis,G,Gis,A,B,H,C,

Cis乿 偵奩摉偡傞壒柤偲偟偰巊傢傟偰偒偨丅

丂傑偨拞崙偱偼奒柤偲偟偰婡擻偡傞乽媨丒彜丒妏丒挜丒塇乿偄傢備傞屲惡偑懚嵼偟偰偄偨偑丄尛搨巊偨偪偺桝擖帪偵乽挷乿傗婡擻榓惡偺奣擮偺側偄擔杮恖偵偼昁梫偺側偄傕偺偲側傝丄埲棃侾俀侽侽擭埲忋偵徛傝擔杮恖偼壒柤傪奒柤偲偟偰梡偄偨傝丄彞壧乮偟傚偆偑乯偲徧偡傞僜儖僼僃乕僕儏傪棙梡偟偰偒偨丅丂柧帯埲崀乽傂丒傆丒傒彞乿側偳傕帋傒傜傟偨偑尰嵼偱偼扤傕巊偊側偄丅偝傜偵婡擻榓惡偵戙傢傞尞斦榓惡偵傛傞僐乕僪僱乕儉偺晛媦偼堦憌丄壒奒偺婡擻偺僗僉乕儅宍惉偺朩偘偲側偭偰偄傞丅傾儊儕僇偺崟恖偨偪偑Jazz偺悽奅偱妶桇偟偰偄傞偙偲偼椙偔抦傜傟偰偄傞偙偲偱偁傞偑丄斵傜偺杦偳偑妝晥傪撉傔側偄丅偟偐傕斵傜偺杦偳偑愨懳壒姶傪帩偨側偄丅偵傕偐偐傢傜偢斵傜偼帺嵼偵偳傫側挷偱傕懄嫽墘憈偑偱偒傞丅壗廫擭僋儔僔僢僋壒妝傪傗偭偨僺傾僯僗僩偱傕偱偒側偄偺偑晛捠偱偁傞偙偲偑摿暿側嫵堢傪庴偗偨傢偗偱傕側偄斵傜偵偼偱偒傞偺偱偁傞丅

偁偺僶儘僢僋偺帪戙丄尷傜傟偨挷偱偟偐墘憈偱偒側偐偭偨壒妝偑侾俀暯嬒棩偺偍偐偘偱偳傫側挷偱傕墘憈偱偒傞傛偆偵側偭偨崰偺壒妝壠偨偪偑岲傫偱峴偭偨僙僢僔儑儞偺傛偆偵偱偁傞丅堏挷偺姶妎乮僗僉乕儅乯柍偟偱偼峫偊傜傟側偄偙偺擻椡傪暅妶偝偣傞偨傔偵丄崱偙偦愨懳壒偺庺敍偐傜夝曻偟側偗傟偽側傜側偄偲峫偊傞丅

乮俁乯嵟弶偐傜侾俀壒偱峔惉偝傟偨妝婍傗嬋傪梌偊偰偄側偄偐丅

丂僴挷偺挿壒奒偼敀尞偩偗偱墘憈偱偒傞丅偙偺偙偲偵偼廳梫側堄枴偑娷傑傟偰偄傞丅乽僪儗儈僼傽乿偲乽僜儔僔僪乿偺擇偮偺憡帡宍偺僥僩儔僐儖僪傪暲傋偨傕偺偑婎杮揑側挿壒奒偺峔憿偱偁傞丅偙偺婎杮揑峔憿傪僔儞僾儖偵棟夝偡傞偵偼崟尞偼晄梫偱偁傞丅偁傜備傞尨巒揑側妝婍偼婎杮揑側壒奒傪墘憈偡傞偺偵嵟彫尷昁梫偲偝傟傞岴傗尫偟偐帩偪崌傢偣偰偄側偄丅堏挷傗揮挷偲偄偆屻偺奣擮偼偦偙偵偼梡堄偝傟偰偄側偄偺偱偁傞丅

傑偝偵巕偳傕偨偪偑弶傔偰庤偵偡傞妝婍偼偦傟偵嬤偄丅帺暘偺僀儊乕僕傪偲偵偐偔挿挷偺壒奒偺忋偱幚尰偟偰傒傞帋峴偑戝愗側偺偱偁傞丅偙偺峴堊偼乽堏摦僪乿偺僩儗乕僯儞僌偵懠側傜側偄丅偮傑傝丄栚偺慜偵偁傞壒奒傪巊偭偰僀儊乕僕偝傟偨壒妝偺壒掱憡懳娭學乮婡擻乯傪堐帩偟側偑傜嵞尰偡傞偲偄偆丄偄傢偽捠栿傪偡傞傛偆側峴堊側偺偱偁傞丅偙偺峴堊傪捠偟偰巕偳傕偼壒奒偺愨懳揑側億僕僔儑儞乮挷乯偲憡懳揑婡擻偺僗僉乕儅偺娭學傪妛廗偡傞偺偱偁傞丅敿偽梒抰側娺嬶偲巚傢傟偑偪側偙偺傛偆側妝婍偺僐儞僙僾僩偼僆儖僼偺壒嬶偵傛偭偰桳岠惈偑棫徹偝傟偨丅庡壒埲奜偺僉乕偐傜壒奒傪抏偔偲偒惗偢傞柕弬偺嵟弶偺夝寛曽朄偑崟尞偺巊梡偱偁偭偰丄侾俀壒揑巊梡偺偨傔偵崟尞傪埵抲偯偗傞偺偼彯憗偱偁傠偆丅侾俀壒偺壒妝偺杦偳偼挷惈懃偪婡擻榓惡傪斲掕偡傞丅慁棩偺峔惉壒偼摫壒傗庡壒偺婡擻傪帩偨側偄儔儞僟儉側宯楍偵攝抲偝傟傞偐丄偁偊偰怴偟偄朄懃傗婯懃偵弨偠偰攝抲偝傟傞丅奊夋偵偍偗傞旕嬶徾偲摨偠揘妛偵婎偯偔偙傟傜偺壒妝偼丄僺僇僜偲偄偊偳傕偦偺拪徾夋偺攚宨偵妋幚側僨僢僒儞椡偑偁傞偙偲傪柍帇偟偰偄傞丅偙偺僨僢僒儞椡偵偁偨傞擻椡偑挷惈偺棟夝偱偁傞丅僨僞儔儊偲杮暔偼傛偔帡偰偄傞偑杮幙偑堘偆丅

丂僕儑儞丒儁僀儞僞乕偺採彞偡傞憂憿揑壒妝妛廗偵偍偗傞乽壒妝偺峔憿乿偼徚嫀朄揑偵侾俀壒偺拞偐傜昁梫側峔憿乮壒奒乯偵摓払偝偣傞偺偑栚揑偱偁傝侾俀壒偵傛傞柍挷偺壒姶傪俀侾悽婭偺巕偳傕偺壒妝偲偡傞偙偲傪栚揑偲偼偟偰偄側偄丅偟偐偟丄捸擻桼婭巕傪巒傔偲偡傞恖偨偪偼帺傜偑帩偨側偄憡懳壒姶偺悽奅傪屆偄壒妝嫵堢偲徧偟偰嫵堢尰応偵庴偗擖傟傛偆偲偼偟側偄丅乽偙傟傕壒妝乿偲乽偙傟偑壒妝乿偱偼僕儑儞丒儁僀儞僞乕偺巚憐偼戝偒偔曄傢傞丅

俠俢偺傛偆側攠懱偱偼On/Off偺擇恑朄偵傛傞怣崋偩偗偱偁傜備傞壒偺嵞尰偑壜擻偱偁傞丅栜榑僨傿僕僞儖偲屇偽傟傞偙偺傛偆側怣崋傪捈愙挳偄偰傕乽僺乕乿偲偐乽僈乕乿偲偄偆偄傢備傞僷儖僗丒怣崋偟偐暦偙偊側偄丅偦傟偑嵞惗憰抲傪宱桼偡傟偽壒妝偵側傞偺偼偙傟傜偺怣崋偑嵟廔揑偵屰枌傪偳偺偔傜偄偺嫮偝偱壗夞怳摦偝偣偨偐偲偄偆忣曬偵曄姺偝傟傞偐傜偱偁傞丅挿傜偔壒偺梫慺偼乽崅偝丒嫮偝丒壒怓丒挿偝乿偺係偮偱偁傞偲怣偠傜傟偰偒偨偑丄崱擔偺壢妛偼乽嫮偝乮Amplitude乯丒夞悢乮Time乯乿偩偗偑偁傜備傞壒偺婎杮梫慺偱偁傞偙偲傪撍偒巭傔偨丅

丂椺偊偽乽壒怓乿偼丄攞壒偺娷傑傟曽懄偪僗儁僋僩儔儉偵傛偭偰寛傑傞偙偲偼僿儖儉儂儖僣偵傛偭偰敪尒偝傟偰媣偟偄丅偙偺婎壒偵懳偡傞攞壒偺娷傑傟曽偼偡傋偰偦傟偧傟偺攞壒偺壒検偺栤戣偱偁傞丅僩乕僞儖側攞壒偺崌惉寢壥偲偟偰偺壒偲幚嵺偵乽僪丒僜丒儈乿摍偺暋悢偺壒偵傛傞暋崌壒偼杮棃挳妎偼嬫暿偟側偄丅偟偐偟丄僗僉乕儅偑宍惉偝傟傞偲偙偺堦尒摨偠傛偆偵暦偙偊傞崌惉壒偲暋崌壒傕柧妋偵嬫暿偝傟傞傛偆偵側傞丅傑偟偰丄摨帪偵偄偔偮傕偺壒怓傗僺僢僠偑暦偙偊傞俠俢傗儗僐乕僪偺壒妝偺拞偐傜柧妋偵侾偮偺壒偩偗偵拲栚偟偨傝丄拪弌偱偒傞偺偼僐儞僺儏乕僞傗婡夿偵偼晄壜擻側偙偲偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄恖娫偼偦傟傪傗偭偰偺偗傞丅扨側傞挳妎偺僔儈儏儗乕僔儑儞側傜僐儞僺儏乕僞偵傕偱偒傞偑丄偙偺傛偆側僷僞乕儞擣幆傪敽偆挳妎偼擣抦揑偱偁傝丄恖娫偺擻椡偱傕偁傞丅戝嶃戝妛偺曅婑傜偺尋媶僌儖乕僾偼偦傟傪柧傜偐偵偟傛偆偲偟偰偄傞偑傑偩恖娫偺擻椡偺堦晹偟偐柾曧偱偒側偄丅

丂壒怓抦妎偺儀乕僗偲側傞偺偼壒崅抦妎偱偁傞丅壗屘側傜僗儁僋僩儔儉偺堘偄偑壒怓偺堘偄偱偁傞偐傜偦偺僗儁僋僩儔儉偵娷傑傟傞偁傜備傞壒崅傪抦妎偱偒側偗傟偽側傜側偄偐傜偱偁傞丅寢壥揑偵偼僩乕僞儖偵偦傟傜偑崌惉偝傟偨壒偲偟偰挳偄偰偄傞偺偩偑丄娷傑傟傞偡傋偰偺攞壒傪柍堄幆偱挳偄偰偄傞偙偲偵側傞丅僔儞僙僒僀僓乕側偳偱壒傪憂傞偲偒偵僞乕僎僢僩偲側傞壒偺僀儊乕僕偑晄姰慡偱偁傞偲帡偰傕帡偮偐偸壒偵側傞偙偲偑偁傞丅偙傟偼丄僗儁僋僩儔儉偺摿挜傗偦偺帪娫幉曄壔偺僗僉乕儅偑宍惉偝傟偰偄側偄偙偲傪堄枴偡傞丅

椺偊偽丄僆乕儃僄偲僀儞僌儕僢僔儏儂儖儞偱偼敪壒尨棟偼摨偠偩偑妝婍偺僒僀僘偑偪偑偆偲尵偆傛偆側弮悎側抦幆傕僗僉乕儅偲側傞丅偝傜偵偦偺旲偵偐偐偭偨傛偆側娒偄壒怓傕僗僉乕儅偲側傞丅挌搙尵岅偺妛廗偵偍偗傞扤偺惡偐傪幆暿偡傞擻椡偵帡偰偄傞丅崅挷攇偵懏偡傞攞壒偼摿偵壒怓傪摿挜偯偗傞偑丄榁壔偵傛傞擄挳偱偼偙偺摉偨傝偺廃攇悢懷偑挳偙偊側偄偨傔尵岅偺幆暿偑擄偟偔側傞偺偱偁傞丅

丂傑偨丄杦偳偺壒偺摿挜偼偦偺柭傝巒傔乮傾僞僢僋乯偺弖娫揑側壒怓傗壒検曄壔偵傛偭偰嬫暿偝傟傞丅偦偺帪娫偼傢偢偐愮暘偺堦昩偲傕尵傢傟傞偑丄偦偺帪娫撪偵幆暿偑姰椆偟側偄応崌傕傢偐傜側偄壒偲偟偰張棟偝傟傞丅偙傟偼僗僉乕儅偺徠崌偵梫偡傞帪娫偲枾愙側娭學偑偁傞丅偙偺壒怓僗僉乕儅偼忢帪僼儖偵摥偄偰偄傞栿偱偼側偔丄偄偭偨傫偁傞庬偺僗僉乕儅偺斖醗偱偁傞偙偲偑傢偐傟偽偦偺拞偺嵟彫尷搙偺僗僉乕儅偱帠懌傝傞丅偦偺嵟彫尷偺僗僉乕儅偼忢偵師偺壒傪梊應偟懸偪偐傑偊徠崌偟側偑傜擣抦偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵壒怓偺抦妎偼抦妎偲尵偆傛傝擣抦偺斖醗偵擖傞峴堊偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅偮傑傝丄妛廗偟偰偙偦擻椡偲側傞傕偺偱偁傞丅

丂僔儞僙僒僀僓乕偱壗偐壒傪憂傞偲偒丄偙偺愮暘偺堦昩偺弌棃帠傪僗儘乕丒償傿僨僆偱嵞惗偡傞傛偆偵備偭偔傝偲帪宯楍偵廬偭偰嵞峔抸偱偒側偄偲僀儊乕僕捠傝偺壒偵偼側傜側偄丅偙偺応崌壒怓偺僗僉乕儅偼嬌傔偰嵶暘壔偝傟偨壒怓偵傛偭偰峔惉偝傟丄偦傟偺慻傒崌傢偣傗楢寢偵傛偭偰僀儊乕僕偼嵞尰偝傟傞丅偲尵偆偙偲偼嬌傔偰堦弖偺弌棃帠傪偝傜偵嵶偐偔暘愅揑偵懆偊傞挳妎抦妎偑昁梫偲偝傟傞偺偱偁傞丅乽乣偺傛偆側壒乿偲偄偆尵偄曽偼壒怓偵懳偟偰偟偽偟偽梡偄傜傟傞偑丄偙偺乽乣偺傛偆側乿偲偄偆晹暘偙偦偑偦偺壒怓傪擣抦偡傞僗僉乕儅傪戙昞偟偨傕偺偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄丅

丂偝偰丄壒怓偵娭偟偰偼偙偺乽乣偺傛偆側乿偲偄偆昞尰偵傒傜傟傞傛偆側亂宍梕帉亃偵傛傞昞尰偑傛偔梡偄傜傟傞丅怉懞乮暫屔嫵堢戝妛廋巑榑暥暯惉俀擭乯偵傛傟偽師偺傛偆側戙昞揑側宍梕帉偑偁傞丅

嘆廳偄乗寉偄丄嘇悷傫偩乗戺偭偨丄嘊塻偄乗撦偄丄嘋峝偄乗廮傜偐偄丄嘍峀偄乗嫹偄丄嘐墦偄乗嬤偄丄嘑朙偐乗昻偟偄丄嘒慹偄乗妸傜偐丄嘓夣偄乗晄夣側

丂椺偊偽僼儖乕僩偺偁傞壒堟偺壒傪挳偔偲丄嘆寉偄丂嘇悷傫偩丂嘋廮傜偐偄丂嘒妸傜偐丂嘓夣偄側偳偲姶偠傞偺偱偁傞偑丄偙傟偼乽僼儖乕僩偺傛偆側壒乿偺堦尵偱嵪傫偱偟傑偆丅僼儖乕僩偺壒偺帩偮屄乆偺暘愅揑側惈幙偼敊慠偲偟偨報徾偺拞偵杽杤偟偰偟傑偄昞弌偟偰偙側偄偺偱偁傞丅偙偺乽乣偺傛偆側壒乿偲尵偆昞尰偼偦偺恖偑偳傟偩偗懡偔偺庬椶偺妝婍壒傪挳偄偨偙偲偑偁傞偐偵埶懚偟偰偄傞丅乽倀俥俷偺傛偆側壒乿偲尵偆応崌丄倀俥俷偺壒傪幚嵺偵挳偄偨偙偲偺偁傞恖娫埲奜偵偼嵞尰偟傛偆偺側偄偙偲偐傜傕偦傟偑暘偐傞丅偟偐偟丄偙傟傪乽嬥懏揑側壒偱丄8000僿儖僣傛傝崅偔丄枅昩7夞傎偳偺怳暆偺備傟偺偁傞帩懕壒乿偲尵偊偽屄乆偺昞尰偺僗僉乕儅偝偊偁傟偽偳傫側壒偐傎傏揱傢傞丅栜榑丄偙偺応崌壒怓偺僷儔儊乕僞偼懡偄傎偳丄偦偟偰惛枾側傎偳惓妋偵側傞丅偦傟偼丄嬌傔偰暘愅揑偱偐偮傢偢傜傢偟偄偙偲偱偁傞丅偦傟側傜乽乣偺傛偆側乿偲偄偆宍梕帉昞尰偺曽偑幚梡揑偱偁傞丅偟偐偟丄宍梕帉偵傛傞丄尵偄姺偊傟偽傾僫儘僌昞尰偵傛傞僀儊乕僕偼偁傑傝偵傕拪徾揑偱崌棟惈傗晛曊惈偵寚偗傞丅

丂偙偺傛偆偵丄壒怓偵娭偡傞抦妎偼挳偄偨偙偲偺偁傞壒傪尦偵偟偨徠崌偵傛傞傕偺偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅奜崙岅偺敪壒傪柍棟栴棟僇僞僇僫摍偱昞尰偡傞応崌偵婲偙傞堦曽岦惈偺嵞擣惈傕摨條偵婲偙傞丅American傪堦搙儊儕働儞偲昞尰偟偰偟傑偆偲丄Meriken偲側傞偙偲偼偁偭偰傕擇搙偲American偲嵞尰偝傟側偄傛偆側応崌偺偙偲偱偁傞丅僺傾僲偺壒傪亂億儞丒億儞亃偲抦妎偡傞恖偵偼丄栘嬚偺壒傪亂億儞丒億儞亃偲昞尰偡傞恖偲偼堎側傞壒怓僀儊乕僕偑偁傞偺偩偑丄尵梩傪攠懱偲偡傞埲忋栘嬚偲摨偠偵側偭偰偟傑偆丅

丂愄丄栚偺晄帺桼側嶰枴慄抏偒偑壒偩偗偱揤婥偺曄壔傪尵偄摉偰偨榖側偳偼偙偺壒怓抦妎偑嬌傔偰塻晀偱偁偭偨椺偱偁傞偑丄偙偺応崌懡暘丄旝柇偵堘偆僗儁僋僩儔儉偐傜敾抐偟偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅惡妝偺儗僢僗儞摍偱傕乽乣偺傛偆側惡乿偲偟偰嫵巘偑庤杮傪帵偡偺傕丄妛廗幰偵乽乣偺傛偆側惡乿偲偟偰棟孅敳偒偵嫵偊傛偆偲偟偰偄傞婥攝偑偁傞丅乽傕偭偲崅挷攇偺彮側偄惡偱乿偲偐乽傾僞僢僋偺僇乕僽傪備傞傗偐偵乿摍偺暘愅揑側巜摫偼挳偄偨偙偲偑側偄丅偣偄偤偄慜弎偺嘆乣嘓偺拪徾揑側宍梕帉偑梡偄傜傟傞掱搙偱偁傠偆丅

丂壒怓偺抦妎擣抦偵偼壒検抦妎偑戝偒偔娭傢偭偰偄傞偙偲偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄丅壒怓偼庡偲偟偰嘆傾僞僢僋偺僄儞償僃儘乕僾偲嘇僗儁僋僩儔儉偺俀梫場偱寛掕偝傟傞偙偲偼婛偵弎傋偨偑丄嘆傾僞僢僋偺僄儞償僃儘乕僾偲偄偆偺偼傾僞僢僋偺奺攞壒偺壒検偺帪宯楍曄壔偵懠側傜側偄偟丄嘇僗儁僋僩儔儉偲偄偆偺傕娷傑傟傞偦傟偧傟偺攞壒偺壒検偺堘偄偵懠側傜側偄丅偙偺壒検抦妎偵偼亂愨懳壒検抦妎亃偲亂憡懳壒検抦妎亃偺擇庬椶偑偁傞丅

丂亂愨懳壒検抦妎亃偲偼僨僔儀儖摍偺扨埵偱昞偝傟傞愨懳揑側壒検偵娭偡傞抦妎偱丄挳妎偺姶搙偺屄懱嵎偵傕傛傞偑傎傏侽僨僔儀儖偐傜侾俁侽僨僔儀儖傑偱偺壒検偺拞偺擟堄偺壒検傪摿掕偱偒傞擻椡偱偁傞丅偐偮偰僺傾僯僗僩偺埨愳壛庻巕巵偑帺暘偱寛傔偨俁俀抜奒偺償僃儘僔僥傿乕偺拞偐傜擟堄偺傕偺偑墘憈偱偒偨偲偝傟偰偄傞偑丄偦偺傛偆側擻椡傕偙傟偵摉偨傞偲峫偊傜傟傞丅俁僨僔儀儖偛偲偵壒偺僄僱儖僊乕偼俀攞偵側傞偺偱慺恖偵傕侾俀僨僔儀儖崗傒掱搙側傜幆暿偱偒傞偐傕抦傟側偄偑丄埨愳壛庻巕巵偼俁乣係僨僔儀儖崗傒偲尵偆惛枾婡婍側傒偺怣偠偑偨偄擻椡傪帩偭偰偄傞偙偲偵側傞丅

丂亂憡懳壒検抦妎亃偲偼斾妑懳徾偲側傞婎弨壒検偲偺嵎傪擣抦偡傞擻椡偱偁傞丅偙偺嵎偺幆暿惛搙偑僗儁僋僩儔儉偺幆暿擻椡偲戝偒偔娭傢偭偰偄傞丅偙偺応崌傢偢偐側嵎傪傕抦妎偱偒傞恖偺偙偲傪壒怓偵晀姶側恖偲尵偊傞偱偁傠偆丅偝傜偵偙偺亂憡懳壒検抦妎亃偼摨帪偵偄偔偮偐暦偙偊傞壒摨巑偺斾妑偩偗偱側偔丄僋儗僢僔僃儞僪摍偺帪宯楍曄壔偵懳偟偰傕嶌梡偡傞丅偙偺応崌傕傢偢偐側曄壔傪傕挳偒暘偗傞偙偲偑偱偒傞恖偲偦偆偱側偄恖偑懚嵼偡傞丅斾妑懳徾偲側傞壒偺婰壇曐帩擻椡傕娭學偡傞偑丄戝晹暘偼壒検偺僋儔僗暘偗偑戝傑偐丄尵偄姺偊傟偽壒検僗僉乕儅偑彮側偄偙偲偵婲場偡傞偲巚傢傟傞丅偦偺堄枴偱傕壒検抦妎擻椡偺拞偱傕亂憡懳壒検抦妎亃偼嬌傔偰擣抦揑偱偁傞偲尵偊傞丅挌搙丄壒崅抦妎偵愨懳壒崅抦妎偲憡懳壒崅抦妎偑偁偭偨偺偲摨偠偙偲偑偙偙偱傕尵偊傞丅

丂偙偺揰偵偮偄偰尰忬偺壒妝嫵堢偺栤戣揰傪埲壓偺傛偆偵峫嶡偡傞丅

乮侾乯婍妝傗惡妝偺巜摫夁掱偱壒検偵娭偡傞巜摫偑屻夞偟偵側偭偰偄側偄偐丅

丂椺偊偽僺傾僲嬋偺妛廗偵偍偄偰丄傑偢嵟弶偺抜奒偼壒偵娫堘偄偼側偄偐偲偐丄儕僘儉偵娫堘偄偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偵拲堄偑岦偗傜傟傞丅崌棟揑側墘憈偺偨傔偺巜巊偄傕巜摫偝傟傞丅偟偐偟丄傾僋僙儞僩傗嫮攺丄庛攺偺娭學偵偮偄偰偼斾妑揑偵屻夞偟偵偝傟傞応崌偑懡偄丅ppp,pp,p,mp.mf,f,ff,fff摍偺栚偵尒偊傞婰崋偵偮偄偰偼憡懳揑側償僃儘僔僥傿乕偺堘偄偲偟偰巜摫偝傟傞偐丄愨懳揑側償僅儕儏乕儉偲偟偰巜摫偝傟傞偐偺堘偄偼偁偭偰傕丄偁傑傝拲堄傪暐偆働乕僗偼彮側偄丅摿偵塃庤偲嵍庤偺僶儔儞僗摍偼杦偳尒夁偛偝傟偑偪偱偁傞丅摿偵儕僘儉姶傗僼儗乕僘姶偲枾愙側娭學偺偁傞傾僋僙儞僩傗嫮攺丄庛攺偺巜摫偼嵟弶偺抜奒偐傜廳梫偱偁傞丅

椺偊偽僠僃儘偺傛偆側尫妝婍偺応崌丄嵍庤偼僺僢僠偵娭偡傞僐儞僩儘乕儖傪庴偗帩偪丄塃庤偑壒検偺僐儞僩儘乕儖傪庴偗帩偮丅偙偺応崌丄壒傪弌偦偆偲偡傞偲塃庤偼斲墳側偟偵乽偳傫側嫮偝偱乿偲偄偆偙偲傪堄幆偟側偗傟偽側傜側偄丅僺傾僲傕杮棃摨偠偼偢偱偁傞偑丄堦杮偺巜偱僺僢僠乮僉乕偺埵抲乯偲償僃儘僔僥傿乕傪僐儞僩儘乕儖偡傞偵偼偐側傝孭楙偑偄傞丅偩偐傜偲尵偭偰屻夞偟偵偡傞偙偲偼偍偐偟偄丅柭傜偦偆偲巚偭偨弖娫偵乽偳傫側嫮偝偱乿偲尵偆偙偲傪堄幆偝偣傞傋偒偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼懪妝婍偺傛偆側傕偺傪暲峴偟偰妛廗偝偣傞偺傕椙偄丅

乮俀乯僺傾僲傪庛偔丄僼僅儖僥傪嫮偔偲嫵偊偰偄側偄偐丅

丂崌彞巜摫偺応柺摍偱傛偔栚偵偡傞偺偼丄巜摫幰偑墘憈幰偵懳偟偰乽傕偭偲庛偔乿偲偐乽傕偭偲嫮偔乿偲巜帵偟偰偄傞巔偱偁傞丅偙偺乽傕偭偲庛偔乿偲偐乽傕偭偲嫮偔乿偲偄偆巜帵偺崻嫆偼杦偳偺応崌妝晥偵婰偝傟偨P傗f偺嫮庛婰崋偱偁傞丅壗帪偐傜偙傟傪乽庛偔乿傗乽嫮偔乿偲尵偆傛偆偵側偭偨偺偐偼掕偐偱偼側偄偑丄偙偺摨偠僀僞儕傾岅傪塸岅偱偼"Soft"偲"Loud"偲偄偆晽偵栿偟偰偄傞丅偙偺僜僼僩偲尵偆尵梩偺僯儏傾儞僗偲庛偔偲尵偆尵梩偺僯儏傾儞僗偱偼偐側傝堘偆丅僜僼僩偵偲尵偆応崌偵偼壒怓揑側堄枴偁偄傕娷傑傟偰棃傞偑丄庛偔偲尵偊偽扨偵僄僱儖僊乕傪彮側偔偲偄偆堄枴偑嫮偄丅愒傫朧偺婄傪戝恖偺婄偺僒僀僘偵偟偰傕愒傫朧偺婄偱偁傞丅媡偵戝恖偺婄傪愒傫朧偺戝偒偝偵偟偰傕戝恖偺傑傑偱偁傞丅愒傫朧偵偼愒傫朧偺丄戝恖偵偼戝恖偺婄偲偟偰偺屄惈偑偁傞丅嫮偄偲庛偄偺昞尰偼扨偵僘乕儉斾傗奼戝棪傪曄偊偨偩偗偲偄偆僯儏傾儞僗偟偐側偄偑丄儔僂僪偲僜僼僩偲尵偆昞尰偵偼屄惈偺嵎偲偟偰偺僯儏傾儞僗偑慛柧偱偁傞丅傛偔丄偨偩僄僱儖僊乕偩偗傪憹尭偟偨僺傾僲丒僼僅儖僥傪帹偵偡傞偑丄僺傾僯僢僔儌偱偼偨偩惡傗壒偑昻庛偵側傞偩偗偱寛偟偰杮棃偺俹偵偼側偭偰偄側偄丅杮棃偺俹偵偼壒怓揑梫慺傕懡暘偵娷傑傟偰偄傞偙偲偐傜丄俹傗倖傪 乽庛偔乿傗乽嫮偔乿偲尵偆擔杮岅偱嫵偊偰偼偄偗側偄丅塸岅傪曣崙岅偲偡傞墘憈壠偲擔杮岅傪曣崙岅偲偡傞墘憈壠偵偼偙偺僟僀僫儈僋僗偵娭偡傞昞尰偑堘偆偲偄偆斸昡傕偙傟偱愢柧偑晅偔丅

丂恖娫偵偼懱撪帪寁偑偁傞丅乽僺乕乿偲柭傞壒傪挳偄偨屻丄惓妋偵偦偺挿偝傪柾曧偡傞偙偲偑偱偒傞偺傕偙偺懱撪帪寁偺偍偐偘偱偁傞丅偦偺岆嵎偼壒妝偺愱栧壠偺応崌杦偳側偄丅侾侽暘偺侾昩掱搙偺岆嵎偱偼慺恖偱傕敾抐偱偒傞丅偙傟傪壖偵亂愨懳壒挿抦妎亃偲柤晅偗傞側傜丄摉慠亂憡懳壒挿抦妎亃偲尵偆傕偺傕懚嵼偡傞偼偢偱偁傞丅壒偵尷傜偢恖娫偼偳偺偔傜偄偺帪娫怗傟傜傟偨偐偲偐尒偰偄偨偐摍偺壒傪敽傢側偄姶妎偵傕摨條偺斀墳偑偱偒傞丅尰嵼堦斒揑偵巊梡偝傟傞僔乕働儞僒乕偺慡壒晞偵懳偡傞暘夝擻偼240偱偁傞偑丄偦偺攞偺480偺傕偺偲偺嵎偼慺恖偵偼暘偐傜側偄丅

丂椺偊偽偑愨懳揑側挿偝傪帩偭偨壒晞側傜僥儞億偺奣擮偼晄梫偵側傞丅懱撪帪寁偺敪偡傞堦掕偺僋儘僢僋偑帩懕帪娫傗僀儞僞乕僶儖傪寁應偟偰偄傞偲偄偆偙偺儊僇僯僘儉偼傑偩廫暘側尋媶偑峴傢傟偰偄側偄暘栰偱傕偁傞丅擔杮偺揱摑寍擻偱傛偔巊傢傟傞亂娫乮傑乯亃偲偼惓偟偔偙偺恖娫偺僋儘僢僋傪棙梡偟偨姶妎偱偁傠偆丅僋儔僔僢僋壒妝偵偼偟偽偟偽僼僃儖儅乕僞偑搊応偡傞偑墘憈拞偙偺僼僃儖儅乕僞偑弌尰偡傞偲晛捠偼攺傪悢偊傞偙偲偼偟側偄丅偦傟偱偄偰攺偲偼堘偆暿偺僋儘僢僋偑僼僃儖儅乕僞偺挿偝傪寛掕偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙傟側偳偼亂憡懳壒挿抦妎亃偲亂愨懳壒挿抦妎亃傪巊偄暘偗偰偄傞椺偱偁傠偆丅

丂儕僘儉昞尰傗儕僘儉擣抦偵昁梫側偺偼亂憡懳壒挿抦妎亃偱偁傞丅暋悢偺壒晞偺挿偝傪斾妑偟偰偦傟偧傟偺壒偺壒壙傪擣抦偡傞擻椡偱偁傞丅偙偺応崌僥儞億丒僋儘僢僋傪帺屓惗惉偡傞偙偲偑偱偒傞応崌偲偱偒側偄応崌偑偁傞偙偲偑梊憐偝傟傞丅僥儞億丒僋儘僢僋偺帺屓惗惉偲偼堦掕偺扨埵帪娫偺拞偵帺暘偺懱撪帪寁傪崌抳偝偣傞偙偲偵傛偭偰惉棫偡傞丅偙偺応崌僗僉乕儅偲側傞偺偼帺暘偺懱撪帪寁偱偁傞丅偦偺挷惍擻椡傕僗僉乕儅偱偁傞丅偙偺僗僉乕儅偼帪娫傪敽偆懱尡偵傛偭偰宍惉偝傟傞丅

丂壒偑楢懕偟偰偄偔偮偐柭偭偨偲偒丄偦偺悢傪抦妎擣抦偡傞偺偑壒悢抦妎偱偁傞丅懪妝婍偺憈幰側偳偼偙偺擻椡偵旕忢偵桪傟偰偄傞丅侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓偲柭傞傛偆側応崌丄壒妝壠偼慜偐傜弴偵1.2.3.4.5.6.乣偲偄偆晽偵悢偊傞偙偲偼偟側偄丅侓侓侓侓丄侓侓侓侓丄侓侓侓侓丄侓偲偐侓侓侓丄侓侓侓丄侓侓侓丄侓侓侓丄侓偺傛偆偵偄偔偮偐偺壒傪堦傑偲傑傝偲偟偰抦妎偡傞丅偙偺僌儖乕僺儞僌偺擻椡傕僗僉乕儅偱偁傞丅偙傟偼攺偡側傢偪價乕僩偺姶妎偑柍偗傟偽偱偒側偄偙偲偱偁傞丅堦斒偵乽儕僘儉壒抯乿偲尵傢傟傞恖偺懡偔偑偙偺擻椡偵忈奞偑偁傞丅攺偺暘妱傗寢崌丄徣棯側偳偵傛傞晄婯懃惈偵弴墳偱偒側偄偺偱偁傞丅

丂偙偺儕僘儉姶偵娭偟偰偼丄擔杮偺応崌擭攝幰傎偳懯栚偱偁傞丅庒幰偺壒妝偼杦偳嫮楏側儕僘儉偺忋偵揥奐偝傟偰偄傞偺偱斲墳側偟偵儕僘儉姶偑恎偵偮偄偰偒偨傕偺偲悇嶡偝傟傞丅偙偺價乕僩傪扨埵偲偡傞僌儖乕僺儞僌偺擻椡偼崱擔嬌傔偰棟憐揑偵巕嫙偨偪偺恎偵晅偄偰偄傞偺偱栤戣偼柍偄丅偙傟偵偮偄偰偼屻偱弎傋傞偑塃擼偺擻椡偱偁傞丅偦傟偵懳偟偰侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓侓傪慜偐傜悢偊傞偺偼嵍擼偺擻椡偱偁傞丅

丂壒偑嬻娫偺偳偙偱柭偭偰偄傞偐傪抦妎偡傞偵偼俀偮偺帹偮傑傝僶僀僲乕儔儖偑忦審偲側傞偑丄亂撪揑挳妎亃傕昁梫偲側傞丅傛偔抦傜傟偰偄傞帠幚偵丄僆乕儃僄偺壒偑忢偵幚嵺偵柭偭偰偄傞埵抲傛傝墦偔偵挳偙偊傞偲偄偆偙偲傕偁傞偟丄崅偄壒偼掅偄壒傛傝栺俈僙儞僠崅偄埵抲偱柭偭偰偄傞傛偆偵挳偙偊傞丄偲尵偆傛偆側偙偲傕偁傞丅儀儖儕僆乕僘偺尪憐岎嬁嬋偱偼晳戜棤偱僩儔儞儁僢僩偑墘憈偝傟傞偟丄僷僀僾僆儖僈儞偺戞俆尞斦乮僄僐乕乯偼挳廜偐傜堦斣墦偄壆崻棤偵愝抲偝傟傞丅偙傟傜偺憰抲傗愝掕偼恖娫偑壒傪嬻娫忋偺傕偺偲偟偰懆偊傞偐傜偱偁傞丅偙傟傪掕埵偲尵偆偑丄帇椡忈奞幰偑僄僐乕偩偗偱傑傞偱尒偊傞傛偆偵廃埻偺忬嫷傪攃埇偡傞帪偵梡偄傞擻椡偱偁傞丅亂曽岦亃偲亂嫍棧亃偺梫慺傪娷傓嬻娫傪亂壒応亃偮傑傝傾僐僂僗僥傿僢僋偲屇傇丅偙偺傾僐僂僗僥傿僢僋側壒偼斀幩壒傪娷傓嬻娫偺條乆側忣曬傪娷傫偱偄傞丅亂撪揑挳妎亃偼偙偺傾僐僂僗僥傿僢僋側壒偺僀儊乕僕傪壖憐偺嬻娫偵嵞尰偱偒傞丅僺傾僲傪抏偔恖偼崅壒晹傪塃偲姶偠傞偟丄僆乕働僗僩儔偺墘憈傪傛偔挳偔恖偼償傽僀僆儕儞傪嵍偲偟偰挳偔丅偳偺妝婍偑偳偙偱柭偭偰偄傞偐傪抦妎偡傞偙偲偼壒偺峔憿傪抦傞忋偱傕戝愗側偙偲偱偁傞丅

丂崱擔僗僥儗僆偲尵偆尵梩偼擔忢岅偵側偭偰偟傑偭偨偑丄儌僲儔儖偺帪戙偐傜乽棫懱壒妝乿偲尵偆尵梩偲摨媊岅偺僗僥儗僆傪宱尡偟偨幰偲偼堎側傝丄尰戙偺庒幰偼僗僥儗僆偲偐僶僀僲乕儔儖偲偄偆尵梩偺杮摉偺堄枴傪抦傜側偄丅僗僺乕僇乕偑嵍塃偵擇偮偁傞堄枴傕抦傜側偄偟偦偺偙偲偵柍恄宱偱偡傜偁傞丅1974擭偵偼壒偺掕埵傪摦偐偡偩偗偺壒妝乮儗僐乕僪乯傕弌尰偟偨傎偳偱偁傞偐傜丄壒妝偺廳梫側梫慺偱偁傞偵傕娭傢傜偢偱偁傞丅偙偺掕埵偵偮偄偰傕慜弌偺Diana Deutch偼屄恖嵎偑偁傞偙偲傪幚尡揑偵徹柧偟偰偄傞丅

丂俽偺儗償僃儖偺嫵堢偵偼扨側傞抦妎乮挳妎乯偺栤戣偲丄擣抦偵偐偐傢傞僗僉乕儅傪昁梫偲偡傞傕偺偑偁傞偙偲傪弎傋偰偒偨丅傑偨丄懡偔偺僷儔僪僋僗傕懚嵼偡傞偙偲偑師戞偵柧傜偐偵側偭偰偒偨丅

丂偟偐偟丄壗傛傝傕妛廗偺惉壥偵傛傞傕偺偑懡偄偙偲傕帠幚偱偁傞丅

丂嬤擭塃擼偲嵍擼偺尋媶偑惙傫偱丄妏揷偺棟榑偵傛傟偽擔杮恖偲惣梞恖偱偼摨偠拵偺惡偱傕堘偆擼偱挳偄偰偄傞側偳偺曬崘偑偁偭偨偑丄偁傑傝壢妛揑側専徹傪峴偭偨宍愓偼側偄偟丄妋偐傔傛偆傕側偄丅偟偐偟丄壒偺抦妎偲尵偆晹暘偼柧傜偐偵嵍擼偺摥偒偱偁傞偙偲偑傢偐偭偰偄傞丅悢妛偱偼侾偐傜俋傑偱傪嵍擼偑悢偊丄侾侽埲忋偺寘忋偑傝偼塃擼偑庴偗帩偭偰偄傞偙偲傪夝柧偟偰偄傞偟丄尵岅妛幰偼幐岅徢偺尋媶偐傜暥帤偲偦偺敪壒偼嵍擼丄尵梩偺堄枴偼塃擼偲偄偆傛偆偵愢柧偟偰偄傞丅

丂愨懳壒姶偼嵍擼偱丄憡懳壒姶偼塃擼偱偁傞丅愨懳壒挿偼嵍擼偱丄憡懳壒挿偼塃擼偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄挳妎乮抦妎乯偵娭偡傞傕偺偼嵍擼偱丄擣抦偵娭偡傞傕偺偼塃擼偱偁傞丅壒傪僐儞僺儏乕僞偺傛偆偵張棟偡傞偺偑嵍擼偱偁傝丄壒妝偲偟偰張棟偡傞偺偑塃擼偱偁傞偲傕尵偊傞丅

丂偟偐偟丄惓妋側壒掱丄壒検側偳偺婎杮揑側壒偵娭偡傞僐儞僩儘乕儖偼妋偐側嵍擼偺僗僉乕儅偑昁梫偱偁傝丄偍傠偦偐偵偟偰偼側傜側偄丅嵟嬤偼偳偪傜偐偲尵偊偽塃擼嫵堢偑偼傗傝偱偁傞丅偟偐偟丄塃擼偲偄偊偳傕嵍擼偺摥偒傪棙梡偟偰偄傞傢偗偱偁傞偐傜丄椉幰偺僶儔儞僗偑昁梫側偺偱偁傞丅

丂儅乕僙儖偵傛傟偽壒妝揑惉挿偼丄嘆壒妝揑幆暿椡丄嘇壒妝揑摯嶡椡丄嘊壒妝揑堄幆丄嘋壒妝揑帺敪椡丄嘍壒妝揑抦幆丒媄弍偵尰傟傞偲偝傟傞丅

丂嘆壒妝揑幆暿椡偼壒偺幆暿偩偗偱側偔丄偦偺壒偺壒妝揑埵抲偯偗傕幆暿偡傞偙偲偱丄摉慠嵍擼偩偗偱側偔塃擼傕昁梫偵側偭偰偔傞丅偄傑柭偭偰偄傞壒偼庡壒側偺偐懏壒側偺偐偲尵偆傛偆側敾抐傕偙偺擻椡偱偁傞丅嘇壒妝揑摯嶡椡偼嘆偲娭楢偟側偑傜梊應傗悇榑傪峴偄丄僗僉乕儅偺憤摦堳傪昁梫偲偡傞擣抦擻椡偱偁傞丅壗屘僼僅儖僥側偺偐偲偐偳傫側僥儞億偑傆偝傢偟偄偺偐偲尵偭偨敾抐傪惗傒弌偡擻椡偱偁傞丅嘊壒妝揑堄幆偼偦傟傜偺壒傪壒妝傗寍弍偲偟偰堄幆偡傞僐儞僺儏乕僞偵偼懚嵼偟側偄擻椡偱偁傞丅擼偱偼柍偔怱偺摥偒偱傕偁傞丅壙抣娤傗揘妛傪帩偮怱偺摥偒偱偁傞偲摨帪偵丄旤堄幆偲尵偆悞崅側恖娫偺惛恄揑強嶻偺崻尮偱傕偁傞丅嘋壒妝揑帺敪椡偼憂憿惈傗旤峴摦偵娭偡傞摥偒偱丄擼偱偼亂慜摢梩亃偺摥偒偲偟偰懆偊傜傟傞丅堄梸傗憂憿惈偼僇僆僗偺岎捠惍棟傪峴偆慜摢梩偺妶敪側摥偒偵傛偭偰惗偢傞丅嘍壒妝揑抦幆丒媄弍偼嵍擼傗塃擼偺婰壇偵娭偡傞晹暘偺栤戣偲丄彫擼偺巌偳傞塣摦偺僗僉儖偺栤戣偲偟偰偲傜偊傜傟彑偪偱偁傞偑丄僗僉乕儅偲偟偰偡傋偰偺壒妝揑峴摦偺帒嶻偲側傞傋偒傕偺偱偁傞丅寢嬊偼偙偺擻椡偑壒妝揑峴摦偺嵟廔弌椡偲側傞偐傜偱偁傞丅

丂朷傑偟偄壒妝揑惉挿傪峫偊傞帪偳傫側擻椡傪巕偳傕払偵偮偗偰傗傟偽傛偄偺偐偲偐丄偳傫側懱尡傪偝偣偰傗傟偽椙偄偺偐傪峫偊傞帪丄偙偺儅乕僙儖偺俆偮偺擻椡傪扨懱偱嫮壔偡傞偺偱偼側偔丄傑偟偰壒偺嫵堢偲偟偰偺傒巤偡偺偱偼側偔丄壒妝偺拞偱巜摫偝傟傞傋偒偱偁傞丅偦偙偱丄戙昞揑側側壒妝偺儊僜乕僪傪埲壓偵帵偟昅幰偺僐儊儞僩傪壛偊偨偄丅

- 僟儖僋儘乕僘乮僗僀僗乯偺儕僩儈僢僋

- 嘆塻晀側帹嘇塻晀側恄宱嘊儕僘儉偺姶妎嘋忣摦傪昞尰偡傞擻椡傪崅傔傞偙偲傪栚昗偲偟偨儕僩儈僢僋乮棩摦揑挷榓乯偵傛傞壒妝偺儕僘儉傪恎懱慡懱偺摦偒偵傛偭偰懱摼偝偣傛偆偲偡傞丅偦偺巜摫懱宯偼亂儕僘儉塣摦亃亂僜儖僼僃乕僕儏亃亂懄嫽墘憈亃偺俁椞堟偐傜側傞丅媞娤揑偵偼塣摦偟偰偄傞巔偑栚棫偮偑丄斵偺尵偆亂Audition int巖ieure亃偮傑傝乽撪揑挳妎乿偺奣擮偼嬌傔偰崱擔揑側壒妝擣抦偺奣擮偱偼偁傞偑丄儕僘儉帄忋庡媊偵偼柍棟偑偁傞丅

- 僆儖僼丒僔儏乕儖償僃儖僋乮僪僀僣乯1950-1954

- 僟儖僋儘乕僘偺塭嬁傪庴偗偰偍傝丄壒妝傪嘆尵岅嘇儕僘儉嘊塣摦偺尰傟偲尒傞乽婎慴揑壒妝乿乮Elementare Musik乯偵摿怓偑偁傞丅撈帺偺僆儖僼妝婍傪嫵堢梡偵奐敪偟丄俀乣俁壒偺傢傜傋偆偨偐傜俆壒壒奒偵帄傞懱宯偲偦傟偵懕偔挿挷丄抁挷偺妛廗偑梡堄偝傟偰偄傞丅妝晥傪廳帇偟側偄儊僜乕僪偑摿挜偱偁傞偑丄幚嵺偺壒妝偲偺僊儍僢僾偑戝偒偔暵嵔揑側僔僗僥儉偲側偭偰偟傑偭偨丅

- 僐僟乕僀丒僔僗僥儉乮僴儞僈儕乕乯

- 嘆僴儞僈儕乕柉梬傪拞怱偵偟偨俆壒壒奒偺嫵嵽偵傛傞宯摑揑巜摫丄嘇憗婜嫵堢偺廳帇丄嘊傾僇儁儔偵傛傞懳埵朄揑側崌彞傪掅妛擭偐傜摫擖丄嘋僜儖僼僃乕僕儏嫵堢偺廳帇側偳偺摿挜傪帩偪丄壧偆偙偲傪戝愗偵偟偨儊僜乕僪偱偁傞丅妝晥偵埶懚偡傞偙偲側偔僴儞僪丒僒僀儞傗僩僯僢僋丒僜儖僼傽側偳偺帇妎揑曽朄傗僒僀儗儞僩丒僔儞僊儞僌側偳偵傕摿怓偑偁傞丅懡偔偺崌彞抍側偳偱峴傢傟偨偑挷嫵揑報徾偑嫮偔丄偁傑傝擔杮偱偼晛媦偟側偐偭偨丅

- 僐儞僙僾僠儏傾儖丒傾僾儘乕僠乮傾儊儕僇乯1967 MENC

- 壒妝嫵堢傪壒妝寍弍偵懳偡傞巕偳傕偺姶庴椡乮sensitivity乯傪崅傔傞旤揑嫵堢偲埵抲偯偗傞丅奣擮揑巜摫偲栿偝傟傞偙偺巜摫朄偼丄壒妝傪懱尡偟偨屻巕偳傕偺怱偵惉挿偡傞壒妝揑堄枴乮Musical meaning乯傪奣擮壔偟傛偆偲偡傞嬌傔偰擣抦妛廗偵嬤偄傕偺偱偁傞丅堦楢偺妛廗宱尡扨埵偼乽儌僕儏乕儖乿偲屇偽傟丄偙傟傪僗僷僀儔儖偵愊傒廳偹偰揥奐偡傞丅偙偺儊僜乕僪偼尰嵼傾儊儕僇偱棳峴拞偺俵俬俤乮Music In Education乯偺僔僗僥儉偵傕庴偗宲偑傟丄僷僢働乕僕壔偝傟偰偄傞丅

丂偙偺巜摫朄偱偼壒妝揑奣擮傪丄儕僘儉丄儊儘僨傿乕丄僴乕儌僯乕丄宍幃丄僥儞億丄壒偺僄僱儖僊乕丄壒怓偺俈暘栰偵暘椶偟偰偄傞丅偙傟傜傪摑崌偡傞曪妵揑壒妝壠傜偟偝乮Comprehensive musicianship乯傪栚昗偵偟偰偄傞偑丄僎僔儏僞儖僩偲偟偰偺惍崌惈偵寚偗傞孹岦偑懡偔尒傜傟傞丅

- 僒僂儞僪丒傾儞僪丒僒僀儗儞僗乮僀僊儕僗乯丂1970

- 憂憿惈嫵堢偺堦娐偲偟偰壒妝嫵堢傪埵抲偯偗傞丅塸崙偱傕偛懡暘偵楻傟偢偁傑傝嫵壢偲偟偰廳梫帇偝傟偰偄側偐偭偨壒妝壢傪憂憿揑嫵壢偲埵抲偯偗偨僕儑儞丒儁僀儞僞乕偲僺乕僞乕丒傾僗僩儞傜偵傛傞巜摫棟擮丅儖僠傾乕僲丒儀儕僆偺尵偆乽尰幚偺擣幆傪壜擻偵偡傞侾偮偺曽朄偼丄尰戙偺壒妝偲偐偐傢傞偙偲偱偁傞乿傪崻掙偵悩偊偨棟擮偵棫偪丄嘆慡恖嫵堢偺堦娐偲偟偰壒妝嫵堢傪懆偊傞丂嘇壒妝壢偲懠嫵壢偲偺娫偵嫬奅慄傪堷偐側偄丂嘊敪尒偲姶摦傪妛廗偺拞怱偵偍偔丂嘋壒妝傪扨側傞屸妝偱偼側偔帺屓昞尰偺攠懱偲懆偊傞丂嘍尰幚偺捈愙懱尡偐傜妛廗傪摫偒弌偡丂嘐偦偺捈愙宱尡傪懠嫵壢偲摨條偵憂憿揑嶌嬈偲偡傞丂嘑懄嫽墘憈偵傛傞幚尡揑扵媮偱憂憿惈傪梴偆丂嘒壒妝偺杮摉偺婎慴偼壒乮Sound乯偲捑栙乮Silence乯偺壙抣傪敾抐偡傞帹偱偁傞丄摍傪栚昗偲偡傞丅

丂偙偺棟擮偵婎偯偒侾偮偺妛廗宱尡扨埵傪僾儘僕僃僋僩偲屇傃丄俙丏慺嵽丒媄朄偺尨棟揑奣梫偺攃埇丂俛丏嫵巘偵傛偭偰寛掕偝傟傞扵媮揑嶌嬈壽戣丂俠丏摨偠慺嵽傗媄朄傪梡偄偨懠偺惗搆偺嶌昳娪徿丂俢丏摨偠慺嵽傗媄朄傪梡偄偨嶌嬋壠偺嶌昳娪徿丂偺係偮偵暘椶偝傟偰偄傞丅

偙傟傜偺僾儘僕僃僋僩偼尰嵼36杮梡堄偝傟偰偄傞偑丄昁偢偟傕姰慡偱偼側偄丅

丂偙傟偵嵟嬤B.Nettl傜偺採彞偡傞柉懓壒妝揑乮僄僗僯僢僋偱偼側偄乯孹岦傪壛偊偨儚乕儖僪丒儈儏乕僕僢僋偺奣擮傕堦弿偵偡傞摦偒傕偁傝丄乽昞尰壢乿偺傾僀僨傿傾偺僶僢僋僌儔僂儞僪偲傕側偭偰偄傞丅

- 楅栘儊僜乕僪

- 昅幰偺偙偲偱偼側偄丅梒帣嫵堢偵偍偗傞儌儞僥僢僜乕儕偺傛偆偵丄梒帣婜偺壒妝嫵堢傪摿暿側傕偺偲偟側偄偱戝恖偲摨偠慺嵽傪梌偊傞偄傢備傞乽嵥擻嫵堢乿偺儊僜乕僪偱丄榑岅偺憗婜嫵堢偲椙偔帡偨僔僗僥儉偱偁傞丅嵥擻偼憗婜偵敪尒偟憗婜偵孭楙偡傟偽堢偮偲偄偆扨弮柧夣側棟榑丅

- 傆偟偯偔傝堦杮摴

- 婒晫導偺屆愳彫妛峑偱奐敪偝傟偨憂嶌嫵堢偺儊僜乕僪偱偁傞丅偄傢備傞宯摑惈偵廳揰傪抲偒乽扨弮乿偐傜乽暋嶨乿傊偲尵偆傛偆側堦杮摴傪偝偡丅僔僗僥儉偲偟偰偼偡偽傜偟偄偑巜摫幰偺幙偲妛峑慻怐偺宯摑揑栤戣偑僱僢僋偲側傝丄摿偵嫵巘偺恖帠堎摦偼僔僗僥儉傪崻掙偐傜梙傞偑偡丅

榑暥側偳偺儁乕僕偵栠傞丅

儂乕儉儁乕僕偵栠傞丅

偙偺恾偺係偮僄儕傾偵岦偐偭偰尨揰偐傜摦偔怱偺摦偒傪忣摦偲懆偊傞丅傕偟傕扨側傞巋寖偲偟偰偺壒偱偁偭偰傕丄偦傟偑丄楢懕偟偨偐偨偪偵側傟偽堦掕偺儀僋僩儖傪帵偡偼偢偱偁傞偑丄幚嵺偺尰戙壒妝偺懡偔偼丄嬞挘偲抩娚偺僶儔儞僗偼峔憿壔偝傟偰偄傞偑丄壒嬁揑儊僢僙乕僕偼偁偭偰傕慁棩偵傛傞摑堦姶偑側偄偨傔丄偦偺慁棩傪岥偢偝傓偙偲偡傜弌棃側偄丅尵偄姺偊傟偽丄摑堦姶偑偁傟偽弶傔偰暦偔嬋偱偁偭偰傕師偺壒傪梊憐偟偨傝婜懸偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺婜懸傪棤愗傜傟傞偮傑傝婜懸偐傜偺堩扙偑忣摦姭婲偺尨棟偱偁傞偲偝傟傞丅廬偭偰丄婜懸抣偑惗偠側偄尰戙壒妝偼忣摦姭婲偮傑傝姶摦偲偼嬌傔偰墦偄懚嵼偱偁傞偲傕尵偊傞丅壒妝椕朄偵尰戙壒妝偑巊傢傟側偄偺傕偙偺棟桼偵傛傞丅

偙偺恾偺係偮僄儕傾偵岦偐偭偰尨揰偐傜摦偔怱偺摦偒傪忣摦偲懆偊傞丅傕偟傕扨側傞巋寖偲偟偰偺壒偱偁偭偰傕丄偦傟偑丄楢懕偟偨偐偨偪偵側傟偽堦掕偺儀僋僩儖傪帵偡偼偢偱偁傞偑丄幚嵺偺尰戙壒妝偺懡偔偼丄嬞挘偲抩娚偺僶儔儞僗偼峔憿壔偝傟偰偄傞偑丄壒嬁揑儊僢僙乕僕偼偁偭偰傕慁棩偵傛傞摑堦姶偑側偄偨傔丄偦偺慁棩傪岥偢偝傓偙偲偡傜弌棃側偄丅尵偄姺偊傟偽丄摑堦姶偑偁傟偽弶傔偰暦偔嬋偱偁偭偰傕師偺壒傪梊憐偟偨傝婜懸偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺婜懸傪棤愗傜傟傞偮傑傝婜懸偐傜偺堩扙偑忣摦姭婲偺尨棟偱偁傞偲偝傟傞丅廬偭偰丄婜懸抣偑惗偠側偄尰戙壒妝偼忣摦姭婲偮傑傝姶摦偲偼嬌傔偰墦偄懚嵼偱偁傞偲傕尵偊傞丅壒妝椕朄偵尰戙壒妝偑巊傢傟側偄偺傕偙偺棟桼偵傛傞丅