�@�����ď��a43�N�̉����ł́u�\���v�u�ӏ܁v�̂Q�̈悩��u��b�v�u�ӏ܁v�u�̏��v�u��y�v�u�n��v�̂T�̈�ɍו�������A���̂悤�ȂS�ڕW���ݒ肳�ꂽ�B

�@�����ꂽ���y�ɐ������e���܂��A�悢���y�����D����S�����āA���y�̔������𖡂���ĕ����\�͂�ԓx����Ă�B

�A���y�I���o�̔��B��}��ƂƂ��ɁA����A�Ǖ��A�L���̔\�͂���āA�y���ɂ��Ă̗�����[�߂�B

�B�̏��A��y�A�n��Ȃǂ̉��y�\���ɕK�v�ȋZ�\�̏K�n��}��A���y�ɂ��n���I�\���̔\�͂���Ă�B

�C���y�o����ʂ��āA�����𖾂邭���邨���̂�����̂ɂ���ԓx��K������Ă�B

�@�ߋ��̂��̂ɔ�ׂāA�\�͓I�ڕW�����m�ɑł��o����Ă���̂������ł����A���̂��납��R���N�[���M�����܂����̂Ɩ��W�ł͂Ȃ������ł���B

�@��T���w�K�w���v�̂͏��a52�N�V���Ɍ�������A���y�̎��Ǝ��Ԃ̍팸���u��Ƃ�v�̖��̂��ƂɎ��{���ꂽ�B�̈�͍Ăсu�ӏ܁v�u�\���v�̂Q�̈�ƂȂ����B

�@����܂ʼnӏ������ł������ڕW�͈ꕶ�ɂȂ�A���̂悤�ɂȂ����B

�u�\���y�ъӏ܂̊�����ʂ��āA���y����|���ƂƂ��ɁA���y�����D����S�����āA�L���ȏ��{���B�v�i���w�Z�j

�u�\���y�ъӏ܂̔\�͂�L���A���y�������߂�ƂƂ��ɁA���y�����D����S�����āA�L���ȏ��{���B�v�i���w�Z�j

�@����͂���ɕ������N�O���̌��s�̎w���v�̂ł͎��̂悤�ɏ������߂�ꂽ�B

�u�\���y�ъӏ܂̊�����ʂ��āA���y���̊�b��|���ƂƂ��ɁA���y�����D����S��Ɖ��y�ɑ��銴������āA�L���ȏ��{���B�v�i���w�Z���s�j

�u�\���y�ъӏ܂̊�����ʂ��āA���y����L���ƂƂ��ɁA���y�����D����S��Ɖ��y�ɑ��銴������āA�L���ȏ��{���B�v�i���w�Z���s�j

�@�u���߂�v�u�L���v�u�|���v�u�{���v�u��Ă�v�u�[�߂�v�Ȃǂ̕��w�I���߂�K�v�Ƃ���ύX���ڗ��B�ǂ����u���߂�v�u�L���v�́w�\�́x�Łu�|���v�u�{���v�u��Ă�v�u�[�߂�v�Ȃǂ́w�ԓx�x��w�S��x�Ɋւ���ڕW��̂悤�ł����邪�A�K���������ꂳ��Ă��Ȃ��B

�@�������A�������ď��Ԃɕ��ׂĂ݂Ă킩�邱�Ƃ͏��a43�N�̉������ł��E�[�Ƃ���Ό��s�̂��͍̂ł����[�ɂ���悤�ŁA���a26�N�̎w���v�̂̈ꕔ���Ƃ��悭���Ă���B���ɏ��a26�N�́w�D���y�𗝉������芴���Ƃ�͂��A�e�l�̔\�͂ɉ����č��߂�B�x�Ȃǂ͌ʉ��A�������ɂ���s�̂��̂Ɣ��ɗǂ������R���Z�v�g�̂悤�ł���B�܂��w�F���y�Ƃ������E���ʌ��ʂ��āA���̍��X�ɑ��邢�������悢������[�߂�B�x�����ۉ��̃e�[�}���f���錻�s�̂��̂Ƃ悭���Ă���B�������A�����̖ڕW�̔w�i�ƂȂ��Ă�����̂̂ЂƂɂh�r�l�d�i���ۉ��y�ȋ��狦��j�̓���������B��T��i1963�j�͓��������ɍs���A���{�̉��y�ȋ��炪���ۓI����ɓW�J���͂��߂���ł��邪�A���N�̃R�_�[�C����Ƃ���n���K���[�̑��ȍ~���̉�͊u�N�ɒ���I�ɍs����悤�ɂȂ茻�݂ɂ������Ă���B1963�N�Ƃ����Ώ��a38�N�ɓ�����B�܂�43�N�̉����Ɍ����ď������n�܂��Ă������ł���B���̓������܂ł̂h�r�l�d�̃X���[�K���́w�Ǖ���L����ʂ��ĉ��y�I�\�͂����߂�x���Ƃł������B�Ƃ��낪���N��1964�N�n���K���[���ɂ����Ă���Ȃ��̂ɂ������Ȃ��w�R�_�[�C�x�̃V�X�e�����Љ��Ĉ��̃J���`���A�V���b�N���͂��܂����̂ł���B���̃V���b�N�͂S�R�N�̉����ɂ͔��f���ꂸ�A����53�N�Ɏ����z���ꂽ�킯�ł��邪�A���̕����͊m���ɂh�r�l�d�̉e�����Ă���B

�@�Ƃ���Ō��ݍ��A��������184�����i1994�N12�����݁j���邪�A���̒��ʼn��y���`������́w�K�C���ہx�Ɉʒu�Â��Ă��鍑�͊���邾�낤���H�@���m�ɂ͔c������Ă��Ȃ������炭10���J���ł���ƌ����Ă���B�ܘ_�A�����J��t�����X�����ۂł͂Ȃ����A���[���b�p�ł̓h�C�c��C�M���X�A�X�y�C���Ȃǂق�̐��J���������ۂ̉��y�ȋ���͎��{���ċ��Ȃ��B���̈Ӗ��œ��{�̉��y�ȋ���͗��j�I�ɂ݂Ă����e�����Ă����E�̍Ő�[�ł��邱�Ƃ������ł���B�������A�����ɓ��{�̎q�ǂ��́w���y�D���x�ł��낤���A�w�����x�ɖ����������y�����������Ă���̂��낤���H

�@����ȋ^����o���_�ɖ{�_�ł́w�r�l�k�̉��y�ȋ���x���Ă��Ă݂����Ǝv���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�����ٕʂ܂��͎��ʂ̔\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�P���̖��O��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�P���̉�����r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�����̎��ʂ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@�a���̎�ނƈႢ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�A�@���ʂٕ̕ʂ܂��͎��ʂ̔\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@��Ή��ʂ�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@���ʂ̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@���ʂ̕ω���������B

�@�����ƒ��o�̃��x���@���B�@���F�ٕ̕ʂ܂��͎��ʂ̔\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@���F�̓�����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@���F�̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@���F�̕ω���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�C�@�����ٕ̕ʂ܂��͎��ʂ̔\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@��Ή����ٕ̕ʁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�����̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�D�@���̋L���\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�P���̋L���ƍĐ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�����̋L���ƍĐ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@(3)�@�a���̋L���ƍĐ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�e���|�Ɣ��q�ٕ̕ʂ܂��͎��ʁA�Đ��\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@��Α��x���킩��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�e���|�̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�������Ƃ����łȂ��������ʂł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@�����q�ł��邩��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�A�@���Y���ٕ̕ʂƎ��ʁA�Đ��\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@���Ƃ��̕����������ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�A�N�Z���g�ƃ��Y���̊W���킩��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�e���|�ƃ��Y���̊W���c���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�B�@�剹�Ɖ��K�i���j�ٕ̕ʂ܂��͎��ʔ\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�����ƒZ���̎��ʂ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�剹�Ƃ����łȂ����̋�ʂ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@���K�̍\�������킩��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@�]�����w�E���A���̓��e��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�C�@�n�[���j�[�ٕ̕ʂ���щ��p�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�@�\�a���I�ɂh�AIV�A�u���̘a�����ٕʂł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�a���̈Ⴂ���w�E�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�����f�B�ɑ��������a�����킩��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@�n�[���j�[���L���A�Đ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�D�@�����f�B�ٕ̕ʂ���эĐ��\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�����f�B�Ƃ����łȂ����ٕ̕ʂ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�ϑt���ꂽ�����f�B�ƌ��Ȃ̓��ꐫ���w�E�ł���B

�@�@�@���y���̃��x���@���@(3)�@�����f�B�̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@�|���t�H�j�b�N�ȓ����������邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(5)�@�����f�B���L���A�Đ����邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�E�@�t���[�W���O�ٕ̕ʂ���щ��l���f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@���Y���E�t���[�Y�̔F���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�a���t���[�Y�ٕ̕ʁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�����f�B�̔��I�t���[�W���O�̈ӎ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�F�@�o�����X�ٕ̕ʂ���є��f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�e���v�f�̃o�����X�̈Ⴂ���킩��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@���I�ȃo�����X�̈ӎ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�G�@�l���E�`���ٕ̕ʗ́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�l����`�����ٕʂł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�l����`���̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�H�@�ҋȁE��ȁE�w���̔\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�ҋȂ̊�{�I�Ȓm���E�Z�p������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@��Ȃ̊�{�I�Ȓm���E�Z�p������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�X�R�@�E���[�f�B���O�̗͂�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@�A���T���u���̎w�����ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(5)�@��i�A���t�Ȃǂ̔�r���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�I�@�Z�p�I�\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�L���E�Ǖ��̋Z�p�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�ڒ��E�ϑt�̋Z�p�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�����I���t�\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@(4)�@�����I���t�]���́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@���l���f�Ɋւ���\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@���I���l���f�̔\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@���t�\���Ɋւ��鉿�l���f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@���t���߂ɑ��鉿�l���f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(4)�@��i�ɑ��鉿�l���f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(5)�@�l���ɑ��鉿�l���f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(6)�@����E�n��ɑ��鉿�l���f�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�A�@�ԓx�I�\�́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(1)�@�D�������Ɋւ���ԓx�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(2)�@�}�i�[�E�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(3)�@�����I�ԓx�B

�@�@�@�l�Ԑ��̃��x���@���@(4)�@�����Ɏ����ԓx�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(5)�@���ȂƂ̏ƍ��i���Ȕ����j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(6)�@���Ȏ����i���ȕ\���j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(7)�@�Љ�E���Ƃ̒��a�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(8)�@���y�I�ӎ��̗L���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(9)�@�Ƒn���E�I���W�i���e�B�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(10)�@�ϋɐ��E�o�C�^���e�B�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(11)�@�v�搫�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(12)�@�œK���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(13)�@�_��E�t���L�V�r���e�B�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@(14)�@�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@(15)�@�������E�č\�z�\�́B

�@�ǂ̃e�X�g�ɂ������S�Ă��܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ��A����ΌC����栂���Ȃ�ǂ̃e�X�g�ɂ��u���v���J���Ă���B�܂�A�s���ӂƂ��镪��〈���Ƃ��Ă��镔��������Ƃ����킯�ł���B�������A��������ȁu�������̌C���v�ł��������d�˂ė����Ό����ǂ����Ă��܂��悤�ɁA�����̃e�X�g���������g�ݍ��킹��Ί��S�Ȃ��̂ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��Ǝv����B

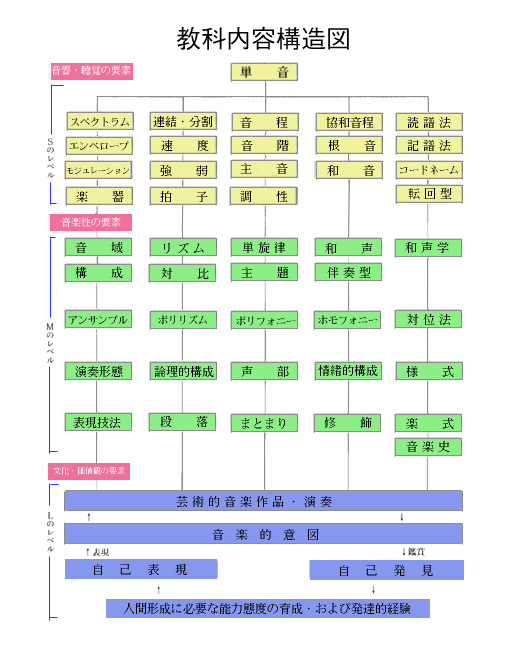

�@�Ƃ����킯�ŁA���̂悤�ȕ��ނ����݂Ă݂��킯�ł���B�܂��A����ł����S�ł͂Ȃ��ł��낤���A���Ȃ��Ƃ����y�ȋ���̓��e��傫���R�ɕ����āA�����ƒ��o�̃��x���E���y���̃��x���E�l�Ԑ��̃��x���ɕ����邱�Ƃɂ͑傫�ȈӖ�������B

�@���́A�������ƒ��o�̃��x�������r���������̓�����

�r���Ƃ��Ă��̃��x���Ƃ���B�����y���̃��x�������l�������������������̓������l�ŁA���l�Ԑ��̃��x�����͐����b��Ƃ������Ƃ̊W���k�������̓������k�ŕ\�����邱�Ƃɂ����B

�@�]���āA�r�E�l�E�k�ƌ����̂̓T�C�Y�̂��Ƃł͂Ȃ����y�ȋ���̃��x���̂��ƂȂ̂ł���B�������A���R�ł͂��邪�A���̃��x���̑傫���͎��̐}�̂悤�ɃT�C�Y�ʂɂȂ�B

�i�}�P�j

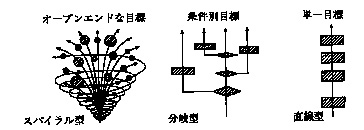

�}�Q

�@�} �Q�͉��y����p�̂悤�ȋ��ȂƐ��w�i�Z���j�₻�̑��̒m���E�Z�\�^���Ƃ̈Ⴂ��}���������̂ŁA�ڕW���P��Ŗ����k�I�[�v�G���h�l�ƌĂ�鋳�ȂƁk�N���[�Y�G���h�l�̃��j�@�i�����^�j���Ƃ̈Ⴂ��\���Ă���B

�@�I�[�v���G���h�̊w�K�ł́A��l��l�̎������k���قȂ�ڕW�Ɍ������ė�����ɃO���O���Ɛ��㏸���čs���l��\���Ă��邵�A���j�@�\���̋��Ȃł͌`���I�]���������꒼���ɖڕW�Ɍ������Đi��ōs���̂�������B

�@�u���[���̌����Ƃ���̃}�X�^���[�E���[�j���O�i���S�K���w�K�j�̍l���������j�@�\���ł��邪�A�ǂ������y�ƌ������Ȃł͓J�̗��K�Ƃ��Ǖ��̗��K�Ƃ������m���E�Z�\�̗��K�ȊO�ɂ͂��̕����͎g���Ȃ��B���y�̎��Ƃ͏��w�Z�̂P�N���̎��_�Ŋ��Ɍl�̔\�͍��͐����傫�Ȃ��̂�����A�r�s�d�o���̂��̂��A���ɉ��I�Ȑݒ�ɓ���܂Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A�������ɂr�s�d�o�̓��e��\�����������k�̃��x���ɉ��������̂ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���y�̋��ނ͋��ȏ��ɏo�Ă���Ȃ��̂��̂𒆐S�ɂ��邪�A���̋Ȃ��̂��̂��A�F�X�ȉ��y�I�v�f�������Ă��邽�߁A�P��̖ڕW�̂��߂ɗ��p���邱�Ƃ�����Ȃ킯�ł���B�Ⴆ�A����Ȃ��k�O���q�l�ƌ�����{�v�f�̂��߂ɗ��p���ꂽ��A�k�����l�̗��K�̂��߂ɗp����ꂽ�肷�邱�Ƃ�����킯�ŁA���ɂ��̋Ȃ����N�̉��w���ɑ��������Ƃ����K�R���ɖR�������Ƃ͗e�Ղɗ����ł���B

�@���āA���w�Z�̋��ނł������Ȃ����w�Z�̉��y�̋��ȏ��ɓo�ꂵ�Ă���P�[�X�����X���邵�A���̋t������̂͂����������R����Ȃ̂ł���B�ǂ�ȋȂɂ����ꂪ�k���y�l�ł���ȏ�A�������ꂽ���y�Ƃ��Ĕ��q��a���A���Y����`���̉ۑ���܂�ł���̂ŁA�������ɏœ_�Ă邩���Ⴄ�����Ȃ̂ł���B�ƌ������Ƃ́A��Ȃ��Ƃɉ����̔\�͂������Ɍ`������čs���̂ł͂Ȃ�����̋Ȃ��w�K������ŁA�����ɋ��ʂ���v�f�����Ĕ\�͉����čs���̂ł���B

�@�����ŁA����狤�ʂ��邷����̂��k�r�l�k�l�l�k�k�l�̃��x���ō\�������邱�Ƃɂ�荇���I�ŁA�L���ȉ��y�ȋ��炪�ł���悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂��{�_�̎咣�ł���B

�@�������A�{�_�̂˂炢�Ƃ���Ƃ���͒P�Ȃ��k�g�����@�����l�ł͂Ȃ��A�J�낻�̑O�̒i�K�ł����k���́l�����k�v�����l�ƌ��������w�K�҂ɂ����Ǝ҂ɂ��l�������邱�Ƃɂ���B

�@�������k�̗���ɗ����čl���鎞�A���������w�K���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A��̉��̖��ɗ��̂����������Ă��邩���Ȃ����ł͐����w�K�̈Ӗ��͕ς���Ă���B�܂�A�����̊w�K���悤�Ƃ��Ă��鎖�����A�ǂ����痈�Ăǂ��֍s�����Ƃ��Ă���̂���m���Ă���̂Ƃ��Ȃ��̂ł͑�ςȈႢ������Ƃ������Ƃł���B

�@�k�l�ߍ��݁l��k�ۈËL�l�ɂ��@�B�I�w�K�͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƃ}�[�Z���������Ă���悤�ɁA���ɂ��ꂪ�@�B�I�w�K�ł���ɂ���w�K�҂�������w�K����Ӗ��Ȃ�Ӌ`��m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�L�@�I�ȍ\���������\�͂Ƃ��Ē蒅����̂ł���B

�@�@�B�ɂ͎��Ԃ�Ă���x���g������A�d�q�@��ɂ̓p�[�c���H������B���ꂼ�ꂠ��@�\�ɕK�v�ȃp�[�c�ł��邪�A���ꂪ�З͂�����̂͑��̃p�[�c�ƗL�@�I�Ɍq�����Ă��鎞�����ł���B�P�Ƀp�[�c���l�ߍ��ނ����ł͉����@�\���Ȃ��B���̂����ɂ��̃p�[�c������A���ꂪ�ǂ�ȋ@�\�����̂����w�K�҂��m���Ă��Ȃ�����̃p�[�c�͋@�\���Ȃ��̂ł���B

�@�k�r�l�̃p�[�c���r���������Ɋւ���@�\�������Ă���B�l����y��A�����Ȃǂŕ\��������`�B���邱�Ƃ̂ł���p�[�c�ł���B�������A�����܂ł��f�ނ�ޗ��A�f�[�^���Ƃ��Ă̋@�\�����Ȃ��āA���y�̑f�ނƂ��Ďh���̎����`������ɉ߂��Ȃ��̂ł���B

�]���ĉ����̂��̂ł��邩�炻�ꎩ�̂ł͉��y�Ƃ͐��蓾�Ȃ��B���̃��x���Ŋw�K�����̂́A�@���̍����A�A���̋����A�B���F�A�C���̒����̂S�ł���A�����܂��͉����ŕ\�����邱�Ƃ��\�͂Ƃ��ėv�������B���̂��߂ɂ́A�m���ȁk���o�l�Ɓk�^���_�o�l�Ɓk�L���c���l�̔\�͂��K�v�ł���B�����̃e�X�g�ŕ�����̂͂��̃��x���̔\�͂ł���A���y�̔\�͂̈ꕔ�ł����Ȃ��B���y�ƌ����̂͂����̃p�[�c�����Ԏ��̏�ɘA���I�ɕ��ׂ�ꂽ���ɈӖ��������n�߂�B�]���āA���̃��x���̊w�K���k���o�l�̊w�K�ɏd�_���u����A������悤�ɋ��t�⎙�����k�͓w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�k�l�l�͂l�������������l�������������������̗��ŁA�r�ƌ����p�[�c�����Ԏ��̏�ɘA���I�ɕ��ׂĉ��y�Ƃ��Ă̈Ӗ��������������̂ŁA�p�[�c���z�����A�J��V�X�e���Ƃ��Ă̋@�\�����������̂ł���B�V�X�e���ɂ͋@�\���L��B�ړI�ɉ����ăp�[�c����ꊷ���邱�Ƃ��ł��邵�A�s�v�ȃp�[�c���g��Ȃ����Ƃ��ł���B���K�ƌ��������@�\��\������ɂ́A���鏇�Ԃɍ����̈قȂ鉹����ׁA�X�ɂ��̒��̓���̉��ɂ́k�����l��k�剹�l�̋@�\���������邽�߂̉������Ƃ��ėp������B�w�K�҂͂l�̃��x���Ƃ��Ă��̖��w�K����킯�ł��邪�A�P�Ȃ�Ƃ��Ċo����̂ł͂Ȃ����y�Ƃ��Ċw�K���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃��x���ł́k�������l�Ƃ��k�D���l�Ƃ��̉��l�ς����f�͕K�v�Ƃ����A�P���Ɂk����Ȃ��́l�Ƃ��Ď~�߂�w�K���W�J����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃��x���ł̊w�K�̑�\�I�Ȃ��̂́A�a��������A���Y���A�`�����̊�{�I�ȃp�^�[���Ƃ��̃o���G�[�V�����ł���B�]���āA���̃��x���̊w�K�ɕK�v�Ȃ̂͊��o�ł͂Ȃ��k�����l�ƌĂ��S���I�Ȕ��f�͂ł���B�����͐��܂��������Ă���̂ł͂Ȃ��A��V�I�Ɋw�K�������̂ł��邱�Ƃ��������Ă���B���̉��̑g�ݍ��킹���ǂ�ȐS���ƊW������̂����w�K���邱�Ƃɂ��A���̏������˓I�ȐS���������`������čs���̂ł���B���̂l�̊w�K�ɕK�v�Ȃ��Ƃ́A�������k���o�����悤�Ƃ��Ă��鉹�y�I���ۂ��I�݂ɈӖ��t���Ă�邱�ƂƁA���̋Ȃ�ގ��̋ȂŌJ��Ԃ��w�K�����Ē蒅�����邱�Ƃł���B���̎��w���҂̃R�����g�ɕ肪����ƁA���̕����������w�K����A�蒅���邱�Ƃ��m���Ă���B

�@���̃��x���̊w�K�̎��ɉ��l�ρi���Ɏw���҂̎�ςɂ��j�ɐG��߂���Əꍇ�ɂ���Ă̓A�����M�[�⋑�۔������q�������ɋN�������邱�Ƃ����邵�A�����ʼn��l���f�̂ł��Ȃ��q���ɂ��Ă��܂����������A���ӂ��K�v�ł���B�ނ�͂��̃��x���̊w�K�ŁA���I�\���̎�i�Ƃ��āA���a��o�����X�A�ω��Ɠ�������[���Ƃ��Ċw�K�ł���Ώ[���Ȃ̂ł���B

�@�k�k�l���k�������܂��͂k�������|���������̗��ł��邪�A���̃��x���ł̓p�[�c�ł��Ȃ���V�X�e���ł��Ȃ��ړI�⌋�ʂ̃t�B�[���h�ł���A���y�̕�̂ł����邵�A�u�\���v�u�ӏ܁v�̂Q�̈�̏o���_�ł���Ƌ��ɋA���_�ł�����B�܂�A�r���l���k�Ƃ��������ɏ�`�B����邱�Ƃ��ӏ܂ƌĂсA�r���l���k�Ƃ��������ɏ�`�B�����̂��\���Ȃ̂ł���B

�@���́k�k�l�̃t�B�[���h�������k���l��k�l���l�̕�̂ł���A�����鉹�y�́k�|�p���l�Ɓk�������l���s����ꏊ�Ȃ̂ł���B

�@�ł�����k�r�l��k�l�l�̐��E�ɂ͌�����\�͍��͏��Ȃ����Ƃ��]�܂����A�N�ł�������������������悤�Ɏg�����Ȃ��A�����ł��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B

�@�������A�����̉��y�ȋ���̌���ł͂��́k�k�l�̃t�B�[���h�ɂ��Ă̂��Ă̔z���́u�y���܂���v�Ƃ��A�u���������Ɗ���������v�Ƃ����悤�ȕ��w�I�\���ŖڕW������邱�Ƃ͂����Ă��A�����]���̏�ʂƂ��w���̏�ʂŋ�̉����邱�Ƃ�������߁A�G�ɕ`�����݂ɏI����Ă��܂����Ƃ������̂ł���B�������A���y�ȋ���A���ɋ`������ɂ����鉹�y�ȋ���̂˂炢�̓v���E�~���[�W�V�����̗{���ł͂Ȃ��l�Ԍ`���̈ꕔ�Ƃ��ĉ��y�ӏ܂≹�y�\�����\�͉�����邱�Ƃł��邩��A���́k�k�l�̋��炱������Ȃ̂ł���B�����ŁA�]�������̂��k���l�Ɋւ��k����l��k��l�A�k���ӎ��̈ӎ����l���ł���B

�@�k���o�l���k�����l���k���l�Ƃ����k�r�l���k�l�l���k�k�l�̗���͗Ⴆ�Ύ��̂悤�ɍl����Δ[���o����ł��낤�B

�@�����Ɉ���̖{������Ƃ���B���̒��ɏ�����Ă��镨��𗝉�����ɂ͕������ǂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A�k�r�l�̃��x���ł���B���̕��ꂪ�߂����X�g�[���[�ł��邱�Ƃ𗝉�����̂́k�l�l�Ɠ������x���Łk�����l���K�v�ł���B�����āA�����ǂ݂Ȃ��玩�R�ɗ܂����o��Ƃ����̂��k�k�l�����k���l�̐��E�ł���B���̗܂��o�闝�R�͎����̂��Ƃ̂悤�ɂ��̃X�g�[���[�𑨂��邱�Ƃɂ��킯�ŁA�߂����o�����������Ƃ��Ȃ�������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

�@���Ɏ����̂͂����������͓I�߂��Ė��C�Ȃ����A�q���̔\�͂��ׂ������ނ��ĉ��͗L��A���͖����Ƃ������Ƃ𐳊m�Ƀ`�F�b�N���邽�߂̃`�F�b�N���X�g�Ƃ��ĎQ�l�ɂ��Ă���B

�} �R

�@���̐}�̈Ӑ}����Ƃ���͊w�K���e���k�r�l�k�l�l�k�k�l�̃��x���ɕ����āA���ꂼ��̃��x���Ŋw�K�����ׂ����e�Ƃ��̊֘A�m�ɂ��邱�Ƃł���B