(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

そして昭和43年の改訂では「表現」「鑑賞」の2領域から「基礎」「鑑賞」「歌唱」「器楽」「創作」の5領域に細分化され、次のような4目標が設定された。

①すぐれた音楽に数多く親しませ、よい音楽を愛好する心情を育て、音楽の美しさを味わって聞く能力や態度を育てる。

②音楽的感覚の発達を図るとともに、聴取、読譜、記譜の能力を育て、楽譜についての理解を深める。

③歌唱、器楽、創作などの音楽表現に必要な技能の習熟を図り、音楽による創造的表現の能力を育てる。

④音楽経験を通して、生活を明るくうるおいのあるものにする態度や習慣を育てる。

過去のものに比べて、能力的目標が明確に打ち出されているのが特徴ですが、このころからコンクール熱が高まったのと無関係ではなさそうである。

第5次学習指導要領は昭和52年7月に公示され、音楽の授業時間の削減が「ゆとり」の名のもとに実施された。領域は再び「鑑賞」「表現」の2領域となった。

それまで箇条書きであった目標は一文になり、次のようになった。

「表現及び鑑賞の活動を通して、音楽性を培うとともに、音楽を愛好する心情を育て、豊かな情操を養う。」(小学校)

「表現及び鑑賞の能力を伸ばし、音楽性を高めるとともに、音楽を愛好する心情を育て、豊かな情操を養う。」(中学校)

これはさらに平成元年三月の現行の指導要領では次のように書き改められた。

「表現及び鑑賞の活動を通して、音楽性の基礎を培うとともに、音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育て、豊かな情操を養う。」(小学校現行)

「表現及び鑑賞の活動を通して、音楽性を伸ばすとともに、音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育て、豊かな情操を養う。」(中学校現行)

「高める」「伸ばす」「培う」「養う」「育てる」「深める」などの文学的解釈を必要とする変更が目立つ。どうやら「高める」「伸ばす」は『能力』で「培う」「養う」「育てる」「深める」などは『態度』や『心情』に関する目標語のようでもあるが、必ずしも統一されていない。

しかし、こうして順番に並べてみてわかることは昭和43年の改訂を最も右端とすれば現行のものは最も左端にあるようで、昭和26年の指導要領の一部分ともよく似ている。特に昭和26年の『⑤音楽を理解したり感じとる力を、各個人の能力に応じて高める。』などは個別化、個性化をにらんだ現行のものと非常に良く似たコンセプトのようである。また『⑦音楽という世界共通語を通して、他の国々に対するいっそうよい理解を深める。』も国際化のテーマを掲げる現行のものとよく似ている。しかし、これらの目標の背景となっているもののひとつにISME(国際音楽科教育協会)の動向がある。第5回(1963)は東京を会場に行われ、日本の音楽科教育が国際的舞台に展開しはじめた訳であるが、翌年のコダーイを会長とするハンガリーの大会以降この会は隔年に定期的に行われるようになり現在にいたっている。1963年といえば昭和38年に当たる。つまり43年の改訂に向けて準備が始まっていた頃である。この東京大会までのISMEのスローガンは『読譜や記譜を通して音楽的能力を高める』ことであった。ところが翌年の1964年ハンガリー大会においてそんなものにこだわらない『コダーイ』のシステムが紹介されて一種のカルチュアショックがはじまったのである。このショックは43年の改訂には反映されず、結局53年に持ち越されたわけであるが、その方向は確実にISMEの影響を受けている。

ところで現在国連加盟国は184ヶ国(1994年12月現在)あるが、その中で音楽を義務教育の『必修正課』に位置づけている国は幾つあるだろうか? 正確には把握されていないが恐らく10数カ国であると言われている。勿論アメリカやフランスも正課ではないし、ヨーロッパではドイツやイギリス、スペインなどほんの数カ国しか正課の音楽科教育は実施して居ない。その意味で日本の音楽科教育は歴史的にみても内容を見ても世界の最先端であることを自負できる。しかし、現実に日本の子どもは『音楽好き』であろうか、『生活』に密着した音楽文化を持っているのだろうか?

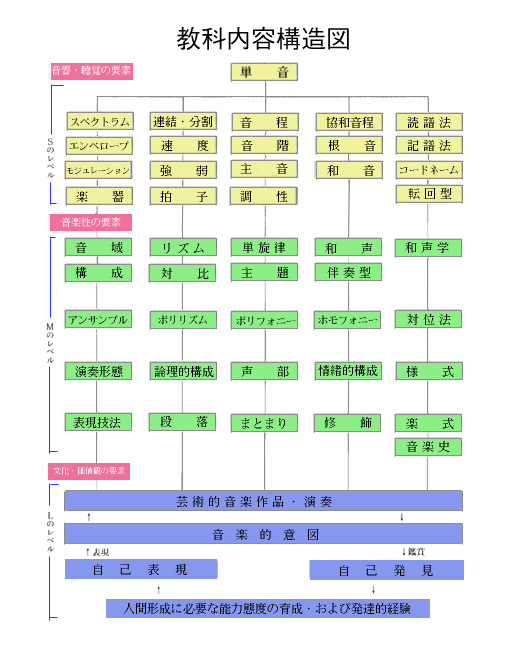

そんな疑問を出発点に本論では『SMLの音楽科教育』を提案してみたいと思う。

┌① 音高弁別または識別の能力。

| (1) 単音の名前が言える。

| (2) 単音の音高比較ができる。

| (3) 音程の識別ができる。

| (4) 和音の種類と違いが言える。

|② 音量の弁別または識別の能力。

| (1) 絶対音量が言える。

| (2) 音量の比較ができる。

| (3) 音量の変化が分かる。

音響と聴覚のレベル ┤③ 音色の弁別または識別の能力。

| (1) 音色の特徴が言える。

| (2) 音色の比較ができる。

| (3) 音色の変化が分かる。

|④ 音長の弁別または識別の能力。

| (1) 絶対音長の弁別。

| (2) 音長の比較ができる。

|⑤ 音の記憶能力。

| (1) 単音の記憶と再生。

| (2) 音程の記憶と再生。

└ (3) 和音の記憶と再生。

┌① テンポと拍子の弁別または識別、再生能力。

| (1) 絶対速度がわかる。

| (2) テンポの比較ができる。

| (3) 強拍部とそうでない拍が識別できる。

| (4) 何拍子であるかが分かる。

|② リズムの弁別と識別、再生能力。

| (1) 拍とその分割が統合できる。

| (2) アクセントとリズムの関係がわかる。

| (3) テンポとリズムの関係が把握できる。

|③ 主音と音階(調)の弁別または識別能力。

| (1) 長調と短調の識別ができる。

| (2) 主音とそうでない音の区別ができる。

| (3) 音階の構成音がわかる。

| (4) 転調を指摘し、その内容が分かる。

|④ ハーモニーの弁別および応用力。

| (1) 機能和声的にI、IV、V等の和音が弁別できる。

| (2) 和声の違いを指摘できる。

| (3) メロディに相応しい和声がわかる。

| (4) ハーモニーを記憶、再生できる。

|⑤ メロディの弁別および再生能力。

| (1) メロディとそうでない音の弁別ができる。

| (2) 変奏されたメロディと原曲の同一性が指摘できる。

音楽性のレベル ┤ (3) メロディの比較ができる。

| (4) ポリフォニックな動きを聞き分けることができる。

| (5) メロディを記憶、再生することができる。

|⑥ フレージングの弁別および価値判断力。

| (1) リズム・フレーズの認識。

| (2) 和声フレーズの弁別。

| (3) メロディの美的フレージングの意識。

|⑦ バランスの弁別および判断力。

| (1) 各音要素のバランスの違いがわかる。

| (2) 美的なバランスの意識。

|⑧ 様式・形式の弁別力。

| (1) 様式や形式が弁別できる。

| (2) 様式や形式の比較ができる。

|⑨ 編曲・作曲・指揮の能力。

| (1) 編曲の基本的な知識・技術がある。

| (2) 作曲の基本的な知識・技術がある。

| (3) スコァ・リーディングの力がある。

| (4) アンサンブルの指揮ができる。

| (5) 作品、演奏などの比較ができる。

|⑩ 技術的能力。

| (1) 記譜・読譜の技術。

| (2) 移調・変奏の技術。

| (3) 即興的演奏能力。

└ (4) 総合的演奏評価力。

┌① 価値判断に関する能力。

| (1) 美的価値判断の能力。

| (2) 演奏表現に関する価値判断力。

| (3) 演奏解釈に対する価値判断力。

| (4) 作品に対する価値判断力。

| (5) 人物に対する価値判断力。

| (6) 時代・地域に対する価値判断力。

|② 態度的能力。

| (1) 好き嫌いに関する態度。

| (2) マナー・モラル。

| (3) 自発的態度。

人間性のレベル ┤ (4) 謙虚に受け入れる態度。

| (5) 自己との照合(自己発見)。

| (6) 自己実現(自己表現)。

| (7) 社会性・環境との調和。

| (8) 音楽的意識の有無。

| (9) 独創性・オリジナリティ。

| (10) 積極性・バイタリティ。

| (11) 計画性。

| (12) 最適性。

| (13) 柔軟性・フレキシビリティ。

| (14) 即興性。

└ (15) 統合性・再構築能力。

どのテストにもこれら全てが含まれているのではなく、いわば靴下に譬えるならどのテストにも「穴」が開いている。つまり、不得意とする分野や見落としている部分があるというわけである。しかし、もしそんな「穴あきの靴下」でも何枚か重ねて履けば穴が塞がってしまうように、これらのテストをいくつか組み合わせれば完全なものになるに違いないと思われる。

というわけで、このような分類を試みてみたわけである。まだ、これでも完全ではないであろうが、少なくとも音楽科教育の内容を大きく3つに分けて、音響と聴覚のレベル・音楽性のレベル・人間性のレベルに分けることには大きな意味がある。

この、<音響と聴覚のレベル>をSoundの頭文字

Sをとってそのラベルとする。<音楽性のレベル>はMusicalityの頭文字Mで、<人間性のレベル>は生き甲斐とか生活との関係でLifeの頭文字Lで表現することにした。

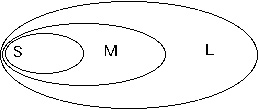

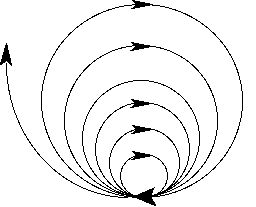

従って、S・M・Lと言うのはサイズのことではなく音楽科教育のレベルのことなのである。しかし、偶然ではあるが、このレベルの大きさは次の図のようにサイズ別になる。

(図1)

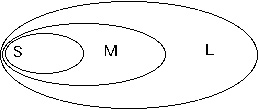

図2

図 2は音楽や美術のような教科と数学(算数)やその他の知識・技能型授業の違いを図示したもので、目標が単一で無い〔オープエンド〕と呼ばれる教科と〔クローズエンド〕のリニァ(直線型)授業の違いを表している。

オープンエンドの学習では、一人一人の児童生徒が異なる目標に向かって螺線状にグルグルと旋回しつつ上昇して行く様を表しているし、リニァ構造の教科では形成的評価を加えつつ一直線に目標に向かって進んで行くのが分かる。

ブルームの言うところのマスタリー・ラーニング(完全習得学習)の考え方がリニァ構造であるが、どうも音楽と言う教科では笛の練習とか読譜の練習といった知識・技能の練習以外にはこの方式は使えない。音楽の授業は小学校の1年生の時点で既に個人の能力差は随分大きなものがあり、STEPそのものが、既に画一的な設定に馴染まないということもあり、又同時にSTEPの内容や構成も児童生徒のレベルに応じたものにしなければならない。

音楽の教材は教科書に出ている曲そのものを中心にするが、その曲そのものが、色々な音楽的要素を持っているため、単一の目標のために利用することが困難なわけである。例えば、ある曲が〔三拍子〕と言う基本要素のために利用されたり、〔二部合唱〕の練習のために用いられたりすることがあるわけで、特にその曲が何年の何学期に相応しいという必然性に乏しいことは容易に理解できる。

かつて、中学校の教材であった曲が小学校の音楽の教科書に登場しているケースも多々あるし、その逆もあるのはこうした理由からなのである。どんな曲にもそれが〔音楽〕である以上、総合された音楽として拍子や和声、リズムや形式の課題を含んでいるので、ただ何に焦点を当てるかが違うだけなのである。と言うことは、一曲ごとに何かの能力が着実に形成されて行くのではなく幾つかの曲を学習した後で、それらに共通する要素を統合して能力化して行くのである。

そこで、それら共通するするものを〔S〕〔M〕〔L〕のレベルで構造化することにより合理的で、有効な音楽科教育ができるようになるのではないかというのが本論の主張である。

しかし、本論のねらいとするところは単なる〔How to〕ではなく、寧ろその前の段階である〔何故〕即ち〔Why〕と言う事を学習者にも授業者にも考えさせることにある。

児童生徒の立場に立って考える時、今自分が学習しようとしていることが、一体何の役に立つのかが分かっているかいないかでは随分学習の意味は変わってくる。つまり、自分の学習しようとしている事柄が、どこから来てどこへ行こうとしているのかを知っているのといないのでは大変な違いがあるということである。

〔詰め込み〕や〔丸暗記〕による機械的学習は避けなければならないとマーセルが言っているように、仮にそれが機械的学習であるにせよ学習者がそれを学習する意味なり意義を知っていなければならないことは言うまでもない。有機的な構造こそが能力として定着するのである。

機械には歯車やてこやベルトがあり、電子機器にはパーツや回路がある。それぞれある機能に必要なパーツであるが、それが威力を発揮するのは他のパーツと有機的に繋がっている時だけである。単にパーツを詰め込むだけでは何も機能しない。何故そこにそのパーツがあり、それがどんな機能を持つのかを学習者が知っていなければそのパーツは機能しないのである。

〔S〕のパーツはSoundに関する機能を持っている。人声や楽器、音符などで表現したり伝達することのできるパーツである。しかし、あくまでも素材や材料、データ等としての機能しかなくて、音楽の素材として刺激の質を形成するに過ぎないのである。

従って音そのものであるからそれ自体では音楽とは成り得ない。このレベルで学習されるのは、①音の高さ、②音の強さ、③音色、④音の長さの4つであり、実音または音符で表現することが能力として要求される。そのためには、確かな〔聴覚〕と〔運動神経〕と〔記号把握〕の能力が必要である。聴音のテストで分かるのはこのレベルの能力であり、音楽の能力の一部でしかない。音楽と言うのはこれらのパーツが時間軸の上に連続的に並べられた時に意味を持ち始める。従って、このレベルの学習は〔感覚〕の学習に重点が置かれ、それを磨くように教師や児童生徒は努めなければならない。

〔M〕はMusic又はMusicalityの略で、Sと言うパーツを時間軸の上に連続的に並べて音楽としての意味を持たせたもので、パーツを越えた、寧ろシステムとしての機能を持ったものである。システムには機能が有る。目的に応じてパーツを入れ換えることもできるし、不要なパーツを使わないこともできる。音階と言う調性機能を表現するには、ある順番に高さの異なる音を並べ、更にその中の特定の音には〔導音〕や〔主音〕の機能を持たせるための音程も約束として用いられる。学習者はMのレベルとしてその約束を学習するわけであるが、単なる約束として覚えるのではなく音楽として学習しなければならない。このレベルでは〔美しい〕とか〔好き〕とかの価値観を伴う判断は必要とせず、単純に〔こんなもの〕として受け止める学習が展開されなければならない。このレベルでの学習の代表的なものは、和声や旋律、リズム、形式等の基本的なパターンとそのバリエーションである。従って、このレベルの学習に必要なのは感覚ではなく〔感性〕と呼ばれる心理的な判断力である。感性は生まれつき備わっているのではなく、後天的に学習されるものであることが分かっている。その音の組み合わせがどんな心理と関係があるのかを学習することにより、一種の条件反射的な心理反応が形成されて行くのである。このMの学習に必要なことは、児童生徒が経験しようとしている音楽的現象を巧みに意味付けてやることと、その曲や類似の曲で繰り返し学習させて定着させることである。この時指導者のコメントに偏りがあると、その偏った感性が学習され、定着することも知られている。

このレベルの学習の時に価値観(特に指導者の主観による)に触れ過ぎると場合によってはアレルギーや拒否反応を子供たちに起こさせることもあるし、自分で価値判断のできない子供にしてしまう恐れもあり、注意が必要である。彼らはこのレベルの学習で、美的表現の手段として、調和やバランス、変化と統一をルールとして学習できれば充分なのである。

〔L〕はLifeまたはLife-longの略であるが、このレベルではパーツでもなければシステムでもない目的や結果のフィールドであり、音楽の母体でもあるし、「表現」「鑑賞」の2領域の出発点であると共に帰着点でもある。つまり、S→M→Lという向きに情報が伝達されることを鑑賞と呼び、S←M←Lという向きに情報が伝達されるのが表現なのである。

この〔L〕のフィールドこそが〔個性〕や〔個人差〕の母体であり、あらゆる音楽の〔芸術化〕と〔生活化〕が行われる場所なのである。

ですから〔S〕や〔M〕の世界には個性差や能力差は少ないことが望ましく、誰でもあたかも言語をあやつるように使いこなし、理解できることが必要なのである。

しかし、現実の音楽科教育の現場ではこの〔L〕のフィールドについてのいての配慮は「楽しませる」とか、「生き生きと活動させる」というような文学的表現で目標化されることはあっても、それを評価の場面とか指導の場面で具体化することが難しいため、絵に描いた餅に終わってしまうことが多いのである。しかし、音楽科教育、特に義務教育における音楽科教育のねらいはプロ・ミュージシャンの養成ではなく人間形成の一部として音楽鑑賞や音楽表現が能力化されることであるから、この〔L〕の教育こそが大切なのである。ここで、評価されるのは〔感受性〕に関わる〔感情〕や〔情動〕、〔無意識の意識化〕等である。

〔感覚〕→〔感性〕→〔感受性〕という〔S〕→〔M〕→〔L〕の流れは例えば次のように考えれば納得出来るであろう。

ここに一冊の本があるとする。その中に書かれている物語を理解するには文字が読めなければならない。つまり、〔S〕のレベルである。その物語が悲しいストーリーであることを理解するのは〔M〕と同じレベルで〔感性〕が必要である。そして、それを読みながら自然に涙が溢れ出るというのが〔L〕即ち〔感受性〕の世界である。この涙が出る理由は自分のことのようにそのストーリーを捉えることによるわけで、悲しい経験をしたことがなければそういうことにはならないであろう。

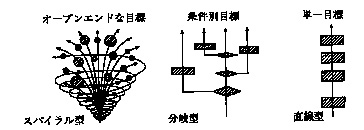

次に示すのはいささか分析的過ぎて味気ないが、子供の能力を細かく分類して何は有る、何は無いということを正確にチェックするためのチェックリストとして参考にしている。

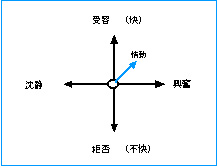

図 3

この図の意図するところは学習内容を〔S〕〔M〕〔L〕のレベルに分けて、それぞれのレベルで学習されるべき内容とその関連を明確にすることである。

この図の4つエリアに向かって原点から動く心の動きを情動と捉える。もしも単なる刺激としての音であっても、それが、連続したかたちになれば一定のベクトルを示すはずであるが、実際の現代音楽の多くは、緊張と弛緩のバランスは構造化されているが、音響的メッセージはあっても旋律による統一感がないため、その旋律を口ずさむことすら出来ない。言い換えれば、統一感があれば初めて聞く曲であっても次の音を予想したり期待したりすることができる。この期待を裏切られるつまり期待からの逸脱が情動喚起の原理であるとされる。従って、期待値が生じない現代音楽は情動喚起つまり感動とは極めて遠い存在であるとも言える。音楽療法に現代音楽が使われないのもこの理由による。

この図の4つエリアに向かって原点から動く心の動きを情動と捉える。もしも単なる刺激としての音であっても、それが、連続したかたちになれば一定のベクトルを示すはずであるが、実際の現代音楽の多くは、緊張と弛緩のバランスは構造化されているが、音響的メッセージはあっても旋律による統一感がないため、その旋律を口ずさむことすら出来ない。言い換えれば、統一感があれば初めて聞く曲であっても次の音を予想したり期待したりすることができる。この期待を裏切られるつまり期待からの逸脱が情動喚起の原理であるとされる。従って、期待値が生じない現代音楽は情動喚起つまり感動とは極めて遠い存在であるとも言える。音楽療法に現代音楽が使われないのもこの理由による。

音楽に統一感を与えるのは【音階】即ち【調性】であり、頻繁に繰り返される転調による音楽といえども統一感は失われない。この【調性】を感じる能力は明らかに後天的であり、学習の結果に他ならない。幼少の頃からピアノなどの学習を開始した者は絶対音感と固定ドが連動し、ドレミが音階上のそれぞれの音の機能や音程の違いとしてよりも、今何の音が鳴ったとか次に何が鳴ったということで知覚される。このことは【調性】の学習にはならず、ソルフェージュにもならない。ソルフェージュの概念は旋律を主体とするあらゆる音楽の概念であり、この概念こそがメタ認知のスキーマである。

従って、結論的に言えることは、絶対音感による【音高】の知覚は単純な聴覚訓練によるものであり、相対音感による【音高】の知覚は【音程】認知による知的認知の領域であることがわかる。

Sの教育には音階、調、音程等の知的認知学習が組み込まれなければならない。現状の教育のいくつかの問題点を挙げるなら次のような点が指摘されるであろう。

(1)鍵盤学習や初期の読譜学習において、「ドレミ・・」を固定的な絶対音高として教えていないか。

この点についていわゆる階名と音名の厳密な区別が音楽大学や教員養成大学の教育課程の中でも検討されるべきである。 コンピュータは例えばMIDI信号のような信号を実際の音に変換して出力することができる。しかし、コンピュータには自分が何調のどの音を出しているかはわからない。それでも聞き手には音楽として聞こえ、しかもミスがない完璧性を示す。絶対音感者の頭の中は殆どこのコンピュータに近い。コンピュータによる作曲なども確率計算による統計処理的なもので、美的アイディアや芸術的哲学によるものではない。無意味な単音の羅列の学習になりやすい固定ドによる教育はやはり問題が大きい。フランスやイタリアでは「ドレミ・・」を移動ドとしてではなく音名として歌う唱法しかない。しかし、大多数のフランス人はその「ドレミ・・」が歌えない。彼らの殆どが「ラ・ラ・ラー・・」等の歌い方で旋律を提示する。このことは、彼らにとって「ドレミ・・」は音名であり、ソルフェージュする時は「ラ・ラ・ラー・・」等の単なる声(楽器でもよい)による音程シリーズを階名の代用としていることがわかる。この「ラ・ラ・ラー・・」等の歌い方をする人たちは階名の概念が無くてもそれに替わる「ラ・ラ・ラー」が十分に機能していると考えられ、むしろその方が自然であるように思われる。ドレミ唱法の歴史は11世紀Guido von Arezzo(†1050)まで遡ることができるがそれ以前は歌詞唱かスキャットであったに違いない。それはそれなりに不自由なくやってこれたとも言えるが11世紀以降はアカペラの合唱においてこのドレミ唱法が威力を発揮するに及んですっかり定着してしまった。

従って、その精神を尊重するなら階名の学習はその機能を教えることになる。「シ」は導音として主音の「ド」を意識させるという機能のことである。ひとたび「ドレミ・・」を固定音のラベルとして学習してしまうと、この機能は失われてしまうのである。

しかし、現実に我々が接する学生の多くは初等教育の時期にいわゆる「ハ調読み」又は「白鍵読み」の教育を受けた結果、一見絶対音感のように見えるが完全な絶対音感ではなく、単に音名と階名の区別が学習されていないだけの未熟な状態であることが観察できる。彼らにとって「ドレミ・・」は単なる歌詞に過ぎず、「ラララ・・」と歌っているのと大差ない。

また、完璧な絶対音感を持ちながらも自在に何調へでも移調したり、即興的な伴奏をつけられる理想的な者もいる。従って絶対音感が相対音感の成長を妨げるものでないことは明らかである。要するに絶対音感者の殆どがそれに依存しすぎてそれ以上の成長が止まってしまったと考えられる。

我々が知らない異国の言葉を聞くとき、何とかひらがなやカタカナに当てはめようとして聞く。このとき50音に無い音の場合無理矢理に近い音をあてはめる。Americanをメリケンというように少々の無理を承知でかなにしてしまうのである。これは我々が50音以外のスキーマを持たないからである。兵庫県のある地方では「ぜ」と「で」の発音が区別できない人たちがいる。この人たちは「全部」を「でんぶ」と発音するが、かなで書かせると「ぜんぶ」と書く。そしてこれを無理に矯正しようとすると大混乱に陥る。この場合も「ぜ」と「で」の発音上のスキーマが同じであることから起こるものである。

同様に、最初に形成される音高スキーマが「ドレミ」なのか「ハニホ」なのかで混乱が生じるのである。これは大変重要な問題であると提起したい。

(2)単なる条件反射的な適応能力として聴音やソルフェージュを行っていないか。

フラッシュ・カードと呼ばれるカードの五線上に音符が一つだけ書かれたものがある。このカードを一瞬子どもに見せて反射的に「ドレミ・・」を言わせるものである。読譜力を高める目的で考案されたものであるが、反射的な言葉は出るがその音高つまりピッチは出されないことが多い。このことは、絶対音感の有る無しにかかわらず子どもの早期教育にとって危険な学習であると言える。即ち絶対音高であれ相対音高であれ実音を伴わない反射的行為は非音楽的である。

音楽は連続する単音の相対関係であって、単音ごとに意味があるケースは極めて希である。瞬間ごとの音ではなく連続された音に初めて旋律としての機能があるのが普通である。その意味でフラッシュ・カードのように瞬間瞬間を条件反射的に「ドレミ・・」で言わせても意味がない。単音にも調や音階構成音としての機能があるわけで、単音といえどもそれを意識させる教育がなされなければならない。機械的な条件反射は適応力とは言えるが音楽的な能力の成長の妨げになることは明白である。

音階とその構成音の機能に裏付けられた「西洋音楽」の理論は日本の伝統音楽にも存在し、他国の民族音楽にも存在する。いかなる国の音楽にも音階とその構成音の機能は存在し、日本の音階でも「壱越・断金・平調・勝絶・下無・双調・鳧鐘・黄鐘・鸞鏡・磐渉・神仙・上無」、中国では「黄鐘・大呂・太簇・夾鐘・姑洗・仲呂・すい賓・林鐘・夷則・南呂・無射・応鐘」がそれぞれ西洋の「D,Dis,E,F,Fis,G,Gis,A,B,H,C,

Cis」 に該当する音名として使われてきた。

また中国では階名として機能する「宮・商・角・徴・羽」いわゆる五声が存在していたが、遣唐使たちの輸入時に「調」や機能和声の概念のない日本人には必要のないものとなり、以来1200年以上に渉り日本人は音名を階名として用いたり、唱歌(しょうが)と称するソルフェージュを利用してきた。 明治以降「ひ・ふ・み唱」なども試みられたが現在では誰も使えない。さらに機能和声に代わる鍵盤和声によるコードネームの普及は一層、音階の機能のスキーマ形成の妨げとなっている。アメリカの黒人たちがJazzの世界で活躍していることは良く知られていることであるが、彼らの殆どが楽譜を読めない。しかも彼らの殆どが絶対音感を持たない。にもかかわらず彼らは自在にどんな調でも即興演奏ができる。何十年クラシック音楽をやったピアニストでもできないのが普通であることが特別な教育を受けたわけでもない彼らにはできるのである。

あのバロックの時代、限られた調でしか演奏できなかった音楽が12平均律のおかげでどんな調でも演奏できるようになった頃の音楽家たちが好んで行ったセッションのようにである。移調の感覚(スキーマ)無しでは考えられないこの能力を復活させるために、今こそ絶対音の呪縛から解放しなければならないと考える。

(3)最初から12音で構成された楽器や曲を与えていないか。

ハ調の長音階は白鍵だけで演奏できる。このことには重要な意味が含まれている。「ドレミファ」と「ソラシド」の二つの相似形のテトラコルドを並べたものが基本的な長音階の構造である。この基本的構造をシンプルに理解するには黒鍵は不要である。あらゆる原始的な楽器は基本的な音階を演奏するのに最小限必要とされる孔や弦しか持ち合わせていない。移調や転調という後の概念はそこには用意されていないのである。

まさに子どもたちが初めて手にする楽器はそれに近い。自分のイメージをとにかく長調の音階の上で実現してみる試行が大切なのである。この行為は「移動ド」のトレーニングに他ならない。つまり、目の前にある音階を使ってイメージされた音楽の音程相対関係(機能)を維持しながら再現するという、いわば通訳をするような行為なのである。この行為を通して子どもは音階の絶対的なポジション(調)と相対的機能のスキーマの関係を学習するのである。半ば幼稚な玩具と思われがちなこのような楽器のコンセプトはオルフの音具によって有効性が立証された。主音以外のキーから音階を弾くとき生ずる矛盾の最初の解決方法が黒鍵の使用であって、12音的使用のために黒鍵を位置づけるのは尚早であろう。12音の音楽の殆どは調性則ち機能和声を否定する。旋律の構成音は導音や主音の機能を持たないランダムな系列に配置されるか、あえて新しい法則や規則に準じて配置される。絵画における非具象と同じ哲学に基づくこれらの音楽は、ピカソといえどもその抽象画の背景に確実なデッサン力があることを無視している。このデッサン力にあたる能力が調性の理解である。デタラメと本物はよく似ているが本質が違う。

ジョン・ペインターの提唱する創造的音楽学習における「音楽の構造」は消去法的に12音の中から必要な構造(音階)に到達させるのが目的であり12音による無調の音感を21世紀の子どもの音楽とすることを目的とはしていない。しかし、坪能由紀子を始めとする人たちは自らが持たない相対音感の世界を古い音楽教育と称して教育現場に受け入れようとはしない。「これも音楽」と「これが音楽」ではジョン・ペインターの思想は大きく変わる。

(1)器楽や声楽の指導過程で音量に関する指導が後回しになっていないか。

例えばピアノ曲の学習において、まず最初の段階は音に間違いはないかとか、リズムに間違いはないか、ということに注意が向けられる。合理的な演奏のための指使いも指導される。しかし、アクセントや強拍、弱拍の関係については比較的に後回しにされる場合が多い。ppp,pp,p,mp.mf,f,ff,fff等の目に見える記号については相対的なヴェロシティーの違いとして指導されるか、絶対的なヴォリュームとして指導されるかの違いはあっても、あまり注意を払うケースは少ない。特に右手と左手のバランス等は殆ど見過ごされがちである。特にリズム感やフレーズ感と密接な関係のあるアクセントや強拍、弱拍の指導は最初の段階から重要である。

例えばチェロのような弦楽器の場合、左手はピッチに関するコントロールを受け持ち、右手が音量のコントロールを受け持つ。この場合、音を出そうとすると右手は否応なしに「どんな強さで」ということを意識しなければならない。ピアノも本来同じはずであるが、一本の指でピッチ(キーの位置)とヴェロシティーをコントロールするにはかなり訓練がいる。だからと言って後回しにすることはおかしい。鳴らそうと思った瞬間に「どんな強さで」と言うことを意識させるべきである。そのためには打楽器のようなものを並行して学習させるのも良い。

(2)ピアノを弱く、フォルテを強くと教えていないか。

合唱指導の場面等でよく目にするのは、指導者が演奏者に対して「もっと弱く」とか「もっと強く」と指示している姿である。この「もっと弱く」とか「もっと強く」という指示の根拠は殆どの場合楽譜に記されたPやfの強弱記号である。何時からこれを「弱く」や「強く」と言うようになったのかは定かではないが、この同じイタリア語を英語では"Soft"と"Loud"という風に訳している。このソフトと言う言葉のニュアンスと弱くと言う言葉のニュアンスではかなり違う。ソフトにと言う場合には音色的な意味あいも含まれて来るが、弱くと言えば単にエネルギーを少なくという意味が強い。赤ん坊の顔を大人の顔のサイズにしても赤ん坊の顔である。逆に大人の顔を赤ん坊の大きさにしても大人のままである。赤ん坊には赤ん坊の、大人には大人の顔としての個性がある。強いと弱いの表現は単にズーム比や拡大率を変えただけというニュアンスしかないが、ラウドとソフトと言う表現には個性の差としてのニュアンスが鮮明である。よく、ただエネルギーだけを増減したピアノ・フォルテを耳にするが、ピアニッシモではただ声や音が貧弱になるだけで決して本来のPにはなっていない。本来のPには音色的要素も多分に含まれていることから、Pやfを 「弱く」や「強く」と言う日本語で教えてはいけない。英語を母国語とする演奏家と日本語を母国語とする演奏家にはこのダイナミクスに関する表現が違うという批評もこれで説明が付く。

マーセルによれば音楽的成長は、①音楽的識別力、②音楽的洞察力、③音楽的意識、④音楽的自発力、⑤音楽的知識・技術に現れるとされる。

①音楽的識別力は音の識別だけでなく、その音の音楽的位置づけも識別することで、当然左脳だけでなく右脳も必要になってくる。いま鳴っている音は主音なのか属音なのかと言うような判断もこの能力である。②音楽的洞察力は①と関連しながら予測や推論を行い、スキーマの総動員を必要とする認知能力である。何故フォルテなのかとかどんなテンポがふさわしいのかと言った判断を生み出す能力である。③音楽的意識はそれらの音を音楽や芸術として意識するコンピュータには存在しない能力である。脳では無く心の働きでもある。価値観や哲学を持つ心の働きであると同時に、美意識と言う崇高な人間の精神的所産の根源でもある。④音楽的自発力は創造性や美行動に関する働きで、脳では【前頭葉】の働きとして捉えられる。意欲や創造性はカオスの交通整理を行う前頭葉の活発な働きによって生ずる。⑤音楽的知識・技術は左脳や右脳の記憶に関する部分の問題と、小脳の司どる運動のスキルの問題としてとらえられ勝ちであるが、スキーマとしてすべての音楽的行動の資産となるべきものである。結局はこの能力が音楽的行動の最終出力となるからである。

望ましい音楽的成長を考える時どんな能力を子ども達につけてやればよいのかとか、どんな体験をさせてやれば良いのかを考える時、このマーセルの5つの能力を単体で強化するのではなく、まして音の教育としてのみ施すのではなく、音楽の中で指導されるべきである。そこで、代表的なな音楽のメソードを以下に示し筆者のコメントを加えたい。

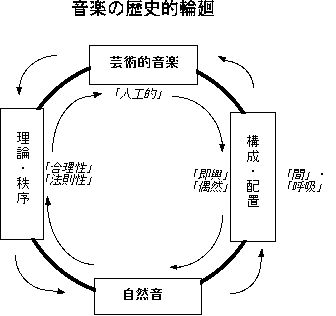

これはあくまでも一つの仮説にすぎないが、乳幼児から成人にいたるまでの発達をある程度説明できる。この仮説の根拠は人間の音楽的発達(成長)を螺旋状のスパイラルなものとした場合を想定している。言語の発達や運動能力の発達などもこれと同様であると推察される。このスパイラル構造は一周する過程で自然音から人工音の秩序を経て分化し新たなる自然音の発見にいたるのである。そして再び新たなる秩序の発見に旅立つのである。

こう考えれば、様々なカテゴリーの音楽の個人に対する位置づけが説明できるし、発達の姿を明らかにすることもできる。原始時代の音楽はこのサークルが小さかったのである。時代の進行に伴いこのサークルは大きくなり個々の人間の中ではキャパシティの関係もあり、かなりいびつな円となってきたのである。

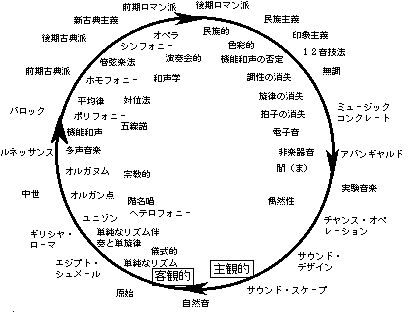

実際に音楽をこれに当てはめると次のようなサークルが考えられる。

これは20世紀末現在の最大のサークルである。普通の個人はこの円の中に包含され、創造的な芸術家はこの円からはみ出たり一部を強調する。しかし共通する概念は客観から主観への方向に進むということであり、あるがままの自然や過去の文化的遺産の模倣から新たな価値による自己実現や自己発見を目指して主観的あるいは主体的文化としての芸術的変容を目標としていることである。忌むべき行為はマンネリズムであり、形骸化である。

作品や演奏が異なっていてもどの時代の芸術家も基本は「模倣」であるが、その「模倣」を自分の文化として再構築し、再編し、「創造」的な行為へと高めていったのである。自然の模倣が純化された形で回帰するこのサークルこそが音楽教育の混迷を解くカギになる。

”音高を異にする楽音が次々に連接・連続して音高線の形態をとりながら、位置エネルギーに対比して考えられる力学的な変化の様相と、それぞれの楽音が持ちうる時価” それと時としてはさまれる休止の時価によって生み出される多様なリズムとの、二つの要素が不分不離に、しかも有機的に結合して、まとまったある音楽的表現をもたらす単音の流れをいう。”とある。

つまり、旋律は単音の流れではあるが、より力学的でダイナミックで、リズムと不分不離の関係があると言うことになる。

通常旋律が提示されると、聞き手はそれを「たどる」「なぞる」等のTracing,Trackingという行為を通してそれを認知しようとする。歌詞を伴う有詞旋律と歌詞を伴わない無詞旋律ではそのなぞり方はかなり違う。

有詞旋律では記憶の補助として「歌詞」が重要な役割をはたし、無詞旋律では「ソルフェージュ」の能力が記憶の補助となる。音楽的素養が無くても有詞旋律であれば素人でもかなり難しい旋律を歌えることから、初期の旋律は有詞旋律で、なおかつモノホニーであったであろうことは推測に難くない。

通常、単旋律と呼ばれるものが音楽の歴史をたどってみても最も初歩的なレベルである。この単旋律と呼ばれるものは①ピッチの変化に②リズムを加えたもので、③主音や核音を中心とする音階または旋法と呼ばれる音列の構成音から成り立つ。歴史的にみた場合旋法の方が音階より古い。ペンタトニックやテトラコードなどの音列は現在の12音による音階よりシンプルである反面、微分音程などの微妙な音程も含んでいるため変化に富んでいるともいえる。

完全5度や完全4度の固定された協和音程は万国共通であるが、2度や3度については実に様々なバリエーションがある。読経の時によく耳にする自然発生的な完全5度や完全4度は最も原始的な和声感である。スコットランドのバグパイプ等に見られる完全5度の持続音は、古い時代の音楽の調性感の原型である。これらの5度音が属音として主音とセットになったのが調性の始まりである。いいかえればこれら完全5度や完全4度に支配されてきたのが西洋音楽である。我が国の三味線音楽にも見られる完全4度(弐上がり)や完全5度(参下がり)の調弦も同じである。

つまり、旋律というのはデタラメにピッチを並べたものではなく、帰属すべき音から離れたり、近づいたりして動くという運動の原理がある。この帰属すべき音のことを「主音」と呼んだり「核音」と呼んだりするのであるが、終始感を出すためには「予告音」のような「主音」や「核音」に近接した音を用いる。その近接の度合いは殆どの場合「半音」であり、西洋音階では「導音」と呼ぶ。

全音ばかりではいくら組み合わせても完全四度や完全五度は作れないので、一つのテトラコードやトリコードには自ずと半音が含まれているのである。

譜例1

パッヘルベルのカノンのように通奏低音に延々と同じ旋律が繰り返されるような例はジャズでも「茶色の小瓶」がその典型であろう。時には循環コードと呼ばれる低音パターンの繰り返しが全体を統一し逸脱を制御する。

⑥におけるオリジナルのイメージとは何であろう。考えられるのは「和声」と「リズム」であるが、ただ和声が同じと言うだけなら譜例1のようにまるで違う曲になってしまうことも考えられる。

従って和声が同じと言うだけでは変奏とは言いがたいことがわかる。絶対に必要なのはその旋律固有の特徴的なフレーズである。これを失えばオリジナルの個性は消失する。

次の譜例2を見てほしい。上段は救世軍でお馴染みの賛美歌「主我を愛す」で、下は「シャボン玉」である。

譜例2

7小節目と8小節目はまったく同じであることに注目して欲しい。筆者はミッション系の幼稚園で上段の曲を習ったのだが、9小節目から「風、風吹くな シャボン玉飛ばそ」と歌って叱られたことを記憶している。リズムもそっくりなこの曲を間違えるのはむしろ自然であったような気がする。「主我を愛す、主は強ければ、我弱くとも、恐れはあらじ」ここから「風、風吹くな シャボン玉飛ばそ」へ跳ぶのは歌詞の意味がわからないからできるのである。第一、メロディーの力学的流れから見てもオクターブの急上昇の方が自然な気がしたものである。従って「主我を愛す」の9小節目以降は記憶から欠落したまま今日に至っている。

この場合、旋律の特徴は極めて類似しており8小節目までは和声も同じである。

この程度の構成音の違いは同じ曲であるかのごとき錯覚を起こさせる。

次に示す二つの類型はどんなことが紛らわしいのかを考える手だてになろう。譜例3は新年の歌と夕焼けの例である。

譜例3

1段目の終止音は上ではⅠの和音、下ではⅤとなっておりリズムにもそれほどの酷似性は見られないが、3段目の「松たてかけて」と「おててつないで」の部分の旋律誘導線が極めて似ているために脱線が起こると考えられる。次の音のきっかけとなる音列が殆ど相似の場合にこのような脱線が起こりやすい。

譜例4の早春賦とローレライのケースでは、交差点を過ぎると調が変わるのですぐ気がつくのであるが、筆者が、ある女声合唱団に対して途中でローレライになるように誘導した伴奏で歌ってもらったが見事全員ひっかかって目を白黒させていたものである。このように類似または酷似していることが逸脱の原因であるが、この類似性は必ずしも旋律線だけに存在するわけではない。旧い話では「ハートブレーク・ホテル」という曲の「恋に破れた/ 若者たちは/・・・」を受けたその後が「お猿の駕篭屋でホイサッサ」に変わる漫才ネタなども同様のパターンであるし、いわゆる「冗談音楽」にもこの手法を用いたものが多い。

譜例4

次の譜例5では和声も原曲と全く同じではないし、リズム的な特徴も完全に消失している。旋律線の中に原曲の特徴的部分がかなり隠れているが、全然違う様式の音楽でマスキングされていてすぐには原曲に気がつかないかも知れない。それでも原曲のイメージははっきりとしているのである。

譜例5

譜例6

原曲=「オ・ブラディ オ・ブラダ」(ビートルズ)

どことどこが類似であるかは説明するまでもない。このアレンジはフランソワ・グロリューのCDからコピーしたもので、「モーツアルト風」の「オ・ブラディ・オ・ブラダ」である。随所にモーツアルト風のフレーズがあり、左手の伴奏パターンもいかにも端正なモーツアルト風である。この場合類似性や近似性あるいは相似性を見つけるのは難しい。伴奏のリズムも違うし全く同一の旋律もない。しかし、明らかに「オ・ブラディ・オ・ブラダ」(譜例6)のイメージが感じられる。

その秘密を解く鍵は、モーツアルトの楽曲のいわゆる「モーツアルト節」のスキーマのあるなしに関係する。単純な順次進行の場合モーツアルトならどのようにその動きを複雑にするか等のイデオムを知っておれば、飾りを取り去って残る音が極めてオリジナルに近いことに気がつく。

譜例7

譜例7では同じ「オ・ブラディ オ・ブラダ」を演歌のイデオムで表現したものである。日本人なら誰でも持っているスキーマであるが、これとてもオリジナルに忠実なのだが演歌に聞こえる。つまり「演歌調」のスキーマを使って原曲のイメージを再構築できるのである。

この場合原曲は長調であるが、演歌らしさを出すためによな抜き短調にしてある。さらに全体を統一するリズムは7~8小節目の典型が終始支配する。随所に見られる細かい三連符は「小節(こぶし)」の感じであり、これらの要素を原型に戻せばはっきりとした「オ・ブラディ・オ・ブラダ」が取り出せる。

原曲のイメージさえ出来れば後は何処と何処が類似しているかは簡単にわかる。ジャズのアドリブ(フェイク)はそれぞれの演奏者が考案したルールに従って曲を変奏するが、未熟なプレーヤーの場合同じ音列に同じパターンを適用してしまうため異なる曲が同じように聞こえることが多い。

このように変奏された楽曲の変奏の要素がスキーマにあればその「変装」を見破って元の姿を知ることが出来るのである。少々過度な変形があっても①音階の類似性、②構造の類似性、③ハーモニーの類似性、④モチーフ(動機)の類似性、⑤リズムの類似性などがあればオリジナルのイメージは保持できる。

人間の短期記憶の量とも関係があるが、複数の音をグループ化するようなメタ認知があれば、原曲のイメージは保たれる。通常短期記憶の一回当たりの記憶量は7~8個であるとされるが、それを裏付ける面白いことがある。

本学は初等教員養成を目的とした大学なので入学志願者全員に実技検査が義務づけられているが、音楽では色々ある中でソルフェージュ能力をみるために、4~8小節程度の曲を使って「聴く」→「憶える」→「歌う」という一連の行動ができるかをチェックする検査が行われている。

「こいのぼり」という小学校の歌唱教材を使用した時のことである。冒頭の4小節しかも完全終止していないという条件の中で、8割程度の受験生が完全に歌えなかったのである。

という小節の記憶に

という紛らわしい後半が重なって「?」となったようである。(下は錯誤の例)

興味深いのは、最初ののフレーズに関しては殆ど全部の受験生が歌うことができたことである。次の小節の1~2個の音までは殆ど全員が記憶していることは極めて明白であった。このことは短期記憶の量である7~8個と言う説を裏付ける。

曲の長さは予め知らされておらず、出題者が弾き終わると直ちに反応しなければならないという条件の中で、後半に神経を集中した結果、前半が怪しくなったり、終わる感じにならないのは自分の聴き間違いであると考えて終止音に向けて動いたため迷子になった者や、付点音符の印象がきつすぎてそうでない音符の記憶が怪しくなった者まで実に様々なパターンがあった。

このような旋律記憶には①順次記憶②差分記憶③パターン記憶④言語記憶⑤運動性記憶などが考えられる。

①順次記憶はシーケンスとして時間軸に沿って変化する音を記憶する。

②差分記憶は共通部分を特定したのちわずかにでも違う部分だけを抽出して差分として記憶し、再現するときにもとの形にする。

③パターン記憶は旋律をいくつかのパターンに分けて記憶する方法で、リズムパターンや音程パターン、和声パターン等が考えられる。

④言語記憶は歌として歌詞をつけて憶える方法である。意味のある歌詞の場合かなり長い旋律も記憶可能になる。カラオケの旋律は殆どこの方法で記憶される。

⑤運動性記憶は身体活動や指の運動と連動して記憶する方法である。

このような分類による旋律記憶では記憶できる量や保存性には大きな差異が見られるのが普通である。次に当研究室の学生と実施した実験結果(音楽性を高めるための効果的指導法ー読譜を前提としない指導のあり方の考察ー和田依子 1986)を示す。

楽譜(視覚的)を使用した場合と純粋に耳から聴いた場合で旋律認知(再認)に差異があるか。というテーマであるが、

①単旋律を4曲(同じ調と同じ拍子)と

②複旋律(共通の対旋律)を聴きながら与えられた単旋律を4曲歌う。

課題1(単旋律)

課題2(複旋律)

実験1:本学学部学生44名を無作為に選び実験群Aと実験群Bの22名ずつに分け、実験群Aには楽譜を与えないで、自動ピアノの演奏を聴いてミスがなくなるまで何回かかったかをカウントする。表現は音声を用いるものとする。

実験群Bには視覚情報として楽譜を与えた状態で、自動ピアノの演奏を聴いてミスがなくなるまで何回かかったかをカウントする。表現は音声を用いるものとする。

実験2:記憶の忘却曲線に基づいてほぼ記憶が最小値を示す1週間後に実験群Aと実験群Bに対して楽譜無しの条件で再現するまでの練習回数をカウントするものとする。

仮説:最初に楽譜のような視覚情報を伴う場合と、純粋に聴覚のみの場合で旋律記憶の強さに差が出るのではないか。

詳しく述べるスペースは無いが、まず通常の検査として部屋や時間帯、順番等に差がでないように統制された実験環境の中で外からの影響を遮断して、しかも、刺激音は何回弾いても同じ演奏を繰り返す自動ピアノを用いたが、鍵盤には蓋をして、鍵盤の動きを見えないように配慮した。1週間というインターバルはおよそ3日で重要でない記憶(弱い記憶)の殆どが失われるという忘却曲線のカーブに従い10パーセント以下になる7日後(生活パターンが同じになる曜日)を第2回目の検査日とした。対象の学生は特に音楽を専門として専攻していないか、際立った音楽的能力を有さない普通の学生で男女は3:7で女子が多い。

上の表は左から①単旋律楽譜無し、②単旋律楽譜有り、③複旋律楽譜無し、④複旋律楽譜有りの順にそれぞれ1回目と2回目の課題到達までに要したトライの数をA群では1~22番、B群では23~44番の個々の学生別に4曲の課題を完成させるまでの回数として書いてある。

それぞれの条件の中で1回目と2回目の平均に有意な差があれば学習の仕方を変えれば学習の仕方で成績が変わるということが言える。

(それぞれの検定値をクリックすれば検定表が現れる)

単旋律楽譜無しの1回目と2回目をt検定で比較した結果はNSであった。

単旋律楽譜有りの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.05 **であった。

A群の1回目と二回目の平均点の差には有意な差が存在せず、同じ方法を用いたA群には有意な差が存在しないことがわかる。。B群(楽譜有り)で0.021<P<0.043

で有意差が顕著であった。このことから最初に楽譜を与えられた場合とそうでない場合の得点差が大きいことを示している。

複旋律楽譜無しの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.001 ****であった。

複旋律楽譜有りの1回目と2回目をt検定で比較した結果はNSであった。

ところが、対旋律を聴きながらとなるとA群は0.0001<P<0.0002と極めて高い有意差が検出され、逆にB群では有意差が無くなってしまった。

これは、4曲ずつ用意した曲のばらつきから来るものと推察されたので、曲ごとの検定を行うことにした。

単旋律楽譜無しA曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.05 **であった。

単旋律楽譜有りA曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.01 ***であった。

単旋律A曲に関する限りA群は0.0117<P<0.023と3%水準での有意差が見られたが、B群では0.0024<P<0.0049と1%水準の有意差が認められた。つまり単旋律A曲では単旋律全体の平均比較と同じ結果であった。

単旋律楽譜無しB曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はNSであった。

単旋律楽譜有りB曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.01 ***であった。

単旋律B曲ではA群は0.268<P<0.537となり有意差が見られない。B群では0.0032<P<0.0065と1%水準の有意差が認められた。これも単旋律A曲では単旋律全体の平均比較と同じ結果であった。

このような作業を繰り返して結局単旋律の学習には楽譜が介在すると聴覚的記憶がなおざりになることがわかる。特に1回目2回目共に楽譜無しのA群の方が少ないポイント(ミスが少ない)の平均点を維持しており、それに比べてB群は1回目は楽譜があるが2回目は楽譜無しのグループと同じ条件になると成績が悪い。

しかもB群の1回目の学習はA群よりはるかに成績が悪い。

しかし、2回目では急速に向上している。それでもA群を上回ることはない。このことから、単旋律の学習において楽譜の効果は再現時に有効であるが、練習時には効率を下げると言えるのではないかと考察される。

単旋律楽譜無しC曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はNSであった。

単旋律楽譜有りC曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.01 ***であった。

単旋律楽譜無しD曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.001 ****であった。

単旋律楽譜有りD曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.1 *であった。

複旋律楽譜無しの場合、4曲中A、B、D曲に顕著な有意差が1回目と2回目で見られるが、曲の難易度が高いほど有意差が少なくなっている。これは聴覚だけでは複数声部を聴くことが困難なのではなく、複雑なほど1回目と2回目の差が少ない、即ち楽譜と言う条件が意味をなしていないことを示している。

複旋律楽譜無しA曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.01 ***であった。

複旋律楽譜有りA曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.001 ****であった。

複旋律楽譜無しB曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.01 ***であった。

複旋律楽譜有りB曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.001 ****であった。

複旋律楽譜無しC曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はNSであった。

複旋律楽譜有りC曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.01 ***であった。

複旋律楽譜無しD曲の1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.05 **であった。

複旋律楽譜有りD曲のの1回目と2回目をt検定で比較した結果はP<0.05 **であった。

別の分析(分散分析)で問題間の難易に有意な差が無いことがわかっているので問題の難易が極端に違ったりはしていない。

単旋律1回目AB群をt検定で比較した結果はNSであった。

単旋律2回目AB群をt検定で比較した結果はNSであった。

複旋律1回目AB群をt検定で比較した結果はP<0.10 *であった。

複旋律2回目AB群をt検定で比較した結果はNSであった。

一般的に言えることは下の表のようにミスの回数の多い方が難しいと言うことであるが、リズムの要素が簡単な「単旋律A」が音の数は同じ「単旋律D」のようにリズムが不規則で複雑なものより憶えやすいし、ミスも少ないことが明白である。

| A群1回目 | A群2回目 | B群1回目 | B群2回目 | |

|---|---|---|---|---|

| 単旋律A | 65 | 0 | 485 | 45 |

| 単旋律B | 33 | 23 | 419 | 35 |

| 単旋律C | 327 | 154 | 527 | 163 |

| 単旋律D | 888 | 414 | 686 | 780 |

| 複旋律A | 374 | 76 | 772 | 317 |

| 複旋律B | 304 | 154 | 750 | 227 |

| 複旋律C | 301 | 221 | 644 | 204 |

| 複旋律D | 551 | 411 | 684 | 376 |

以下紙面の関係で割愛するが、p値は次の通りである。

①単旋律A1回目 A群とB群の有意差P<0.05**

②単旋律A2回目 A群とB群の有意差P<0.10*

③単旋律B1回目 A群とB群の有意差P<0.01***

④単旋律B2回目 A群とB群の有意差 なし

⑤単旋律C1回目 A群とB群の有意差P<0.10*

⑥単旋律C2回目 A群とB群の有意差 なし

⑦単旋律D1回目 A群とB群の有意差P<0.05**

⑧単旋律D2回目 A群とB群の有意差P<0.10*

①複旋律A1回目 A群とB群の有意差P<0.05**

②複旋律A2回目 A群とB群の有意差P<0.10*

③複旋律B1回目 A群とB群の有意差P<0.05**

④複旋律B2回目 A群とB群の有意差 なし

⑤複旋律C1回目 A群とB群の有意差 なし

⑥複旋律C2回目 A群とB群の有意差 なし

⑦複旋律D1回目 A群とB群の有意差 なし

⑧複旋律D2回目 A群とB群の有意差 なし

このことから総合的に判断すると次のようにまとめられる。

①A群とB群は平均点に差はあるが、分散に有意差が無いので等質なグループであると言える。

②A群は最初から耳だけによる集中を経験しているにで、聴覚だけによる練習効果がB群に比して大きい。

③B群は1回目と2回目で違う体験をしており、2回目はA群の1回目と同じ程度の得点が予想されたが、ほぼその通りであり、楽譜体験は旋律記憶に有効に機能しているとは言えなかった。

④単旋律に比べ複旋律の2回目ではA群とB群の差は殆ど見られず、これも楽譜体験の有無は旋律記憶に有効に機能しているとは言えなかった。

⑤単旋律の1回目ではA群とB群の間に大きな有意差があり、しかも常にB群の方が低い。このことは、音楽専修の学生ではなく一般の学生の場合楽譜を読むということの方が純粋に耳だけによるよりも困難を伴う方法であることを窺わせる。

⑥1回目のミス回数は圧倒的にB群が多い。ということは読譜という行為が障害となっていると考えられる。

⑦2回目のテストは聴いただけで思い出せるかという実験であり、最初に楽譜情報があったのと無かったのでは有意な差があるか否かを問うものであった。結果は1回目に異なる方法で実施した時はかなり認められた有意差が2回目では殆ど認められなかった。

⑧従って、旋律の記憶や再生は音楽的訓練の少ない被験者にとって、楽譜の有無に影響されないことが判明した。

⑨さらに、最初に旋律に接するときは純粋に音情報だけの方が有効であることも判明した。

⑩視覚的情報(楽譜は)読めないものにとっては寧ろ旋律認知の妨げとなり、聴覚情報の認知の妨げとなっている。

この実験は音楽的な習慣や技能が非専門的な学生の場合の結果であるが、同様の実験を音楽大学の学生や、専門家を対象として行えば恐らく逆になることも予想されるが、義務教育の児童生徒の典型としての適用はできるものと考える。

旋律記憶の方法として①順次記憶②差分記憶③パターン記憶④言語記憶⑤運動性記憶の五つが考えられると前に述べたが、この実験では①と②と③の記憶について楽譜の有効性を肯定しなかった。有詞旋律の場合、例えばカラオケでは例外なく歌詞の文字情報がついており、出だしの歌詞のフレーズさえ出れば後は芋づる式に出てくるか、サビの部分の印象的な歌詞が前後の記憶を統制していることが多い。あるいはダンスのような振り付けと一緒に記憶するとか、指先でタッピングしながら記憶するとかの場合それらの行動のあるなしで記憶が変化する可能性もある。

③のパターン記憶には《識別》《検索》《分類》《定義》《法則化》等の能力がメタ認知のために必要である。

《識別》のテストとして はシーショア・テスト(Carl Emil Seashore 1919)が有名であるが、1965年にゴードン(Gordon Edwin)が発表したGordon Musical Aptitude ProfileやRaleigh Drake によって1954年に完成され、以後30年以上にわたって使用されてきた実用的なテストであるDrake Music Testsや、ウィング音楽的知能標準化テスト(Wing Standardised Tests of Musical Intelligence)と呼ばれるものや、1966年にArnord Bentleyが7ー8才の子供のために開発したBentley Measure of Musical Abilities等が有名である。

このような標準化された音楽能力のテストは人間の記憶容量に対する配慮があまりなされていないため旋律記憶の方法として単純記憶ではなく何らかのメタ認知を使った認知的記憶が必要となる。

《識別》に必要な能力は前に述べたように「比較」や「同定」のメタ認知によって発現するが、「比較」の能力として上の数々のテストでは一対の旋律のディテールの相違について比較している。いわば短期記憶の量と質の問題が多く介在している。

実際の既知の音楽では長期記憶が使われるが、ディテールについてはそれ程丁寧ではなくアウトラインやブロックまたは断片(ピース)というパーツのかたちで記憶されている。短期記憶ではアウトラインやブロックまたは断片(ピース)というパーツのかたちや容量は異なるものの、一対の旋律比較でも同じ条件と考えても差し支えない。

まずは[アウトライン]の識別であるが、[輪郭]或いは[包絡線]という図形的概念に加えて[構造]という認知統合概念が必要になってくる。[輪郭]や[包絡線]により形としての旋律線の【動き】や【サイズ】が明確になってくる。さらに[認知構造]としてのスキーマも要求される。音楽ではしばしば同形反復と呼ばれる同じ形の反復がみられるが、ベートーベンにおける同形反復と、ワーグナーにおける同形反復では[輪郭]や[包絡線]はよく似ていても[構造]は調性などではかなり違う。セリー等で書かれた旋律も同形反復の典型であるが、記憶しやすい[構造]になっているとは言いがたい。

それでも絶対音感しか使用しない音楽家にとっては調性的音楽であろうが、そうでなかろうが輪郭や構造の定位に必要な固定座標(調性や旋法)を使わないので難なく記憶できる可能性は高い。

[構造]の識別には[ブロック構造]や[ユニット構造]の他[多重構造]や[階層構造]、[連鎖構造]、[機能構造]、[関係構造]等が使われる。特にこの構造把握の際には「グループ化」「範疇化」の能力も必要とされる。 Cooper&L.Meyer(Cooper&L.Meyer(徳丸吉彦訳)『音楽のリズム構造』 音楽之友社)によると「近接の原理」をはじめとするさまざまなゲシュタルトの知覚原則が、音をグルーピングする場合も作用するとされる。

例として以下のものが上げられる。

・音長の近接の原理…短い音が長い音にグループ化される。短い音は基本拍の分割の結果生じたものであり、長い音より音価が小さい。その結果大きな音価を持つ音に統合されてしまう。

・音高の近接の原理…音程の狭い方が、広い方より、一緒にグループ化されやすい。順次進行やそれに近い音程は跳躍進行のそれより認知が簡単なためグループ化される。

・共通運命の原理……同じ方向に向かっているものはグループ化される。旋律のベクトルは上昇、水平、下降、周期変化の4つであるが、共通のベクトルを持つ音はグループ化される。

・類似の原理…………最初にグループ化されたパターンは継続されようとする。最初に典型として認知されたパターンは類型として他の部分でも使われようとする。

といったものである。

このグループ化の概念をメタ認知として持つならば、短期記憶の容量は飛躍的に増加するし、「比較」や「同定」のための処理速度も早くなるであろう。

《分類》に必要な能力は、注目した音や音関係が有るか無いかの選別から始まる。従って旋律線の中の特徴的な部分に注目する能力がまず必要である。「共通部分」の比較或いは同定の後、差分即ち共通でない部分を抽出する能力が次に必要である。さらにその差分についてどの程度の差なのかにより同類とみるか異類と判定するかの能力が必要になってくる。

オレゴン音楽弁別テスト( Oregon Music Discrimination Tests )では、実際によく知られた作曲家の作品を使用し、原曲とそれを歪曲したものとを比較してどちらが好きかを答えると共に、その曲のどの要素が変奏されたかを判定するものであった。この「よく知られた作曲家の作品」を使用するというアイデアは既に持っているスキーマを利用できるというメリットがある。好きか嫌いかという価値判断は別として、その曲のどの要素が変奏されたかを判定するという行為はかなり差分即ち共通でない部分を抽出する能力が必要であろう。それも同類の範疇の中に限定されているが、実際の分類行為には対象となる音楽が一対となっていることは珍しく、自分のスキーマからすばやく《検索》する必要がある。

この《検索》はカテゴライズあるはグループ化されたデータ・ベースを使用するわけであるが、構造化(スキーマ化)されていないと用をなさない。この構造化と言う能力は個人により様々な方法や指向があり、同一のスキーマが同一の結果をもたらすとは言えない。普遍的聴取よりも個性的聴取の方が優先されるのも一つの特徴であろう。従って《分類》と《検索》はかなりその方法が個人によって異なるものと思われる。

例えば、こまごまととした身の回りのものを整理するのに、筆者の場合用途別に整理する。ハサミ、カッター、ナイフ、ペンチ、ニッパー、のこぎり等は「切る」という分類の引き出しに、セロテープ、のり、ホッチキス、等は「くっつける」という引き出しにと言う具合である。もし自分が何かを切りたい時は「切る」の引き出しの中身をすべてオープンして目的に合わせて道具を選ぶのである。

それに対して道具の種類ごとの分類をして、目的の作業に必要な道具を検索すると言う方法がある。道具同士の重複は避けられる反面選択肢の幅が狭く一度で目的の道具が得られない場合振り出しに戻ってしまう。それに対して目的別分類では状況に応じて例えばドライバーのサイズを選ぶように道具を選択できる。

音楽に於けるスキーマは多くの場合目的に応じて使われることが多く、例えば「終わる」という目的のスキーマにはD→TやS→T等を始めとする幾つかの音楽的イデオムやボキャブラリーがあり、状況に応じてそれらから最もふさわしいものが選択される。その場合ハ長調では出来ても他の調では出来ないというのでは目的別分類はまだできていないと言えるし、《定義》や《法則化》というスキーマの普遍化や一般化のための枠組みができていないことになる。個々の事象ごとの分類は事象の数だけ引き出しが必要になりしかもそれぞれの引き出しの中身が有機的に関連づけられていない。丁度コードネームをすべて一つずつ記憶しているがそれをTDSとして利用できないような状況である。F-durの曲のⅣの和音はB♭と言うようにすべてのケースを丸暗記しても有効なスキーマとはなりえない。すべてのケースに共通する秩序や法則を定義出来なければ真のスキーマとは言いがたい。

このコードネームのケースではアコーディオンの左手コード・ボタンがまさしく調のスキーマと合致するように配置されている。

上図は五度圏によるTDSの概念であるが、この知識を枠組みとすることで初めて右頁のコード・ボタンの配置の法則が理解できるのである。このように知識・理解としての認知も存在する。あらゆるスキーマが知的であるかどうかは筆者の専門外の分野であり定かではないが、直感的なスキーマのようなものでないと実用的なスキーマとはならない。ジャズのプレーヤー等ではこの「何調でも演奏できる」という瞬間的技能が備わっており、クラシックの世界でもバロックの時代は演奏者にかなりの自由が許されいた。近年の音楽教育は生活水準の向上や少子化の影響で早期教育や才能教育にはしる傾向が強いが、《識別》《検索》《分類》《定義》《法則化》言うような概念やスキーマをなおざりにし過ぎており、ただ憶えるとか、機械的訓練に終わっていることを改めて反省しなければならない。 次に示すアコーディオンのコードボタンがもし雑然と配置され、かつお互いの関係も知らないまま丸暗記しているとしてスキーマと成り得ないことは明白である。しかし、実際にコードを憶える時等は得意のコードの丸暗記であることが多い。この状態ではそれぞれのコードの調におけるステータスは不明に近く転調や移調の概念形成からはほど遠い。

次の図は1992年フィンランドのヘルシンキで行われたISMEの研究発表でスゥエーデンの小学校音楽教師が考案発表した長調の「TDS」伴奏ウクレレの概念図である。右手で弦を掻き鳴らしながら左手でハンドルを左・中立・右と倒すことによりあたかも指がフレットを押さえるような効果が得られ簡単にTDSによる伴奏ができるというものである。さらにネックの角度を変えることで上下5度程度の移調も可能である。これも前述のアコーディオンのコード・ボタンと共通の概念形成に役立つ工夫である。

アコーディオンのための楽譜はしばしば旋律とコードネームという形態をとる。しかし、真にアコーディオンの機能を発揮するには旋律とⅠⅡⅢⅣⅤ等の和音番号の方が良いように思われる。何故ならばある調のⅠの和音がG♭であるとして、ⅣがC♭であることにたどり着くのにかなりの知識が必要であるが、機能和声的ボタン配置の原理をスキーマとすればコードの名前は知らなくてもボタンの位置関係だけで和声伴奏(和音伴奏ではなく)ができるからである。前にも述べたようにコードネームは鍵盤和声的な音名唱的ラベルであり、機能和声的ではないからである。その意味でスゥエーデンの教師の発想は優れており、コードネームの出る幕がない。折角アコーディオンの教育的価値が認められても鍵盤和声的運用をすれば殆ど意味を失う。

この5度圏の概念はアコーディオンでなくとも、5度調弦(時には4度調弦)の楽器を演奏するのにも必要なスキーマであり、理解可能な概念であるが、ピアノのような白黒鍵盤が視覚的にも最も理解しにくい。何故ならピアノは音名順に配列されてはいるが便宜上ハ長調のみを「白鍵」とし、ハ長調以外は臨時的な「黒鍵」使用をするというスキーマが形成されてしまうからである。視覚的にもハ長調以外は不規則な配列として理解され、運指練習もハ長調に比して他の調の方が困難であるかのごとき先入観がある。(「猫踏んじゃった」はハ長調以外で唯一の誰にでも両手で弾ける名曲である)

管楽器を演奏するものにとっては音名の視覚的イメージは少なく、指のパターンの動作イメージが主になる。この場合ある調の曲を移調すれば、指の組み合わせは原調と移調先では完全に変わる。例えばABCDEFGHIJKLMN.........のような順で運指パターンが変わる曲を別の調に移調すれば単純にABCDEFGHIJKLMN........がCDEFGHIJKLMN.......のように右や左にずれるのではなく新たにCXZUHDAQBPIDのような何等類似性のない運指パターンを練習しなければならないのである。しかも視覚的イメージ無しにである。

ジャズの管楽器奏者のスキーマは①楽譜イメージに変換してから移調する、②階名イメージを移調先の音名に割り当てる、等によるものと推察されるが、一番中途半端」なのがピアノ奏者であろう。鍵盤上に展開した視覚イメージもある。その視覚イメージに仮想のハ長調のイメージを重ね合わそうとするのが移動ドのメタ認知スキーマであり、調ごとに異なるのである。このことから、ピアノや管楽器の練習では実際の音を《運動性の順次記憶》として記憶することが多い。

我々人間は思考するとき普通は概念に対応した「ことば」を使って考えるが、音楽は「ことば」によらない概念そのものを使っているか、ドレミによる言語的概念によるのかを考えると反射的で瞬間的であることからも前者の概念(非宣言的記憶)そのものを使ったものであると考えられる。この《運動性の順次記憶》の欠点は途中で記憶が欠落するとそこから先は記憶を再生できないことである。そこで、演奏家は途中のどこからでも演奏が出来るように曲の途中に複数の引き出し(リハーサル・マーク)を設け、そこからでも演奏できるように練習する。この場合《運動性の順次記憶》では無く《構造の記憶》や《差分記憶》《パターンの記憶》と云った「ことば」による宣言的記憶が必要となる場合もある。この《運動性の順次記憶》は極めて「直接話法的」であり未整理、未解釈な状態であるのに対して《構造の記憶》や《差分記憶》《パターンの記憶》と云った「ことば」による宣言的記憶は「間接話法的」であり、客観化され、整理統合された構造的な記憶である。

我々が初めて聞く外国語の場合も「わからない」という。しかし、状況に応じて繰り返して聞いたり、文法や熟語単語を教えてもらうと「わかる」ようになる。「音楽が分からない」場合は繰り返そうが教えてもらおうが「分からない」のである。(ワープロで「わかる」を変換すると「分かる」「解る」「判る」等が得られるが、辞書的意味は「分かる」ですべてを代表しているので本書では「分かる」を使用する)

音楽がチャイムのようにある種の合図や信号として用いられる場合には、音には反応するが音構成や時間構成などの音楽的構造や内容は分からないのである。筆者の身辺にはそのような人物は存在しないし、過去6000人程の生徒学生に接してきたが決定的に音楽的能力を欠いた者には出会っていないので先天的に「音楽が分からない」者は極めて少ないと考えられる。

筆者の友人A氏(故人)のケースでは著名な音楽家であったが、ある時自転車で転倒し、頭部に損傷を受けて以来音楽生活には何等支障がないように見えたが、二桁以上の数が分からないのと移調奏が出来なくなるという症状が生涯続いたのを記憶している。数字の桁上がりは右脳の機能であるとされているがA氏の場合まさしくこの右側頭部に損傷を受けたことと一致する。同様に移調や移動ドの概念も右側頭部にあったと推察される。このように後天的に音楽のある種の要素が分からなくなることは実際に多くあるものと思われるが、先天的に脳の損傷や異常が無い限り音楽は「分かる」ものと考える。

①未経験 ⑨不確実

②未定義 ⑩無意識

③未分化 ⑪不明瞭

④未整理 ⑫未知・無知

⑤未統合 ⑬不均衡

⑥未適応 ⑭無調和

⑦未洗練 ⑮無秩序

⑧不完全 ⑯未熟

これらをマーセルが音楽的発達が現れるとするところの「識別力・洞察力・音楽的意識・音楽的自発力・音楽的知識技能」の観点から当てはめると以下のようになる。

①作品や演奏の違いが分かるか否か

②音楽を時代、作者、演奏者等の違いで分類できるか

③作品や演奏の構造や音楽の意図が理解できるか否か

④作品や演奏の構造や音楽の仕組みが理解できるか否か

⑤作品や演奏の構造や音楽の仕組みを応用できるか否か

⑥作品や演奏について類型化や一般化ができるか否か

⑦自らの意志で作品や演奏を表現や鑑賞出来るか否か

⑧作品や演奏に音楽的に反応できるか否か

⑨作品や演奏の音楽的ニュアンスの違いが分かるか否か

⑩音楽の流れに沿って次の音や音形が予想できるか否か

⑪ある作品や演奏の代表的な部分を思い出せるか否か

⑫作品や演奏について説明できるか否か

⑬作品や演奏について技術的な要素を把握できるか否か

⑭楽器や発声についての知識や技術があるか否か

⑮楽譜に関する知識や技術があるか否か

これらのことを「音楽認知」という立場から言い直すと、大部分の「~できるか否か」と言う部分が「~認知できるか」となる。特に「識別力・洞察力・音楽的意識・音楽的知識技能」に関連する能力では殆どそうなる。

いわゆる「音楽認知」の立場が最も説明しやすいのはこのエリアである。

それでは一体音楽の「何が」分かる(認知する)のであろう。音楽はゲシュタルト(独立分離した現象の集まりではなくそれらが統一された状相をなすこと)である。また音楽を共有する社会はゲマインシャフト(共同社会や人間の自然な感情や意志で形成された集団)である。統一された文化的価値や概念を通して共通の感情を共有することが音楽のコミュニケーションである。或いは新たな創造や試みに対する評価や共感を得る目的もある。その意味でまず「分かる」のは統一された文化的価値や概念であろう。音楽そのものは極めて抽象的な音現象であり、しかもゲシュタルトであるから例えば具体的な《調性》や《音階》等ではなく単に《雰囲気が分かる》という分かり方が最も初期段階の分かり方であろう。それ以外に《誰の作品》《いつ頃の作品》《何という曲》《誰の演奏》等のラベリングに関する分かり方もあるが、まず雰囲気から曲のイメージを得て、しかる後にラベリングに関する分かり方に到達するものと考えられる。この段階でその曲の《ステータス》に関しては分かるのである。

次の段階として内容分析的な分かり方がある。自分のレパートリー(スキーマ)との照合が行われ、その期待値(予想値)との差分が検出される。それが仮に初体験の音楽であっても持てるスキーマが総動員される。その結果《新しい》という結論が得られればその曲は創造的な内容と新しい試みに対するラベリングを受ける。何が新しいのかが分かった時、既知の分類のいずれかのカテゴリーに組み込む試みがなされる。この組み込み作業が「分かる」の結果であり、該当するカテゴリーが存在しないときは「分からない」のである。該当するカテゴリーが存在しない場合、新たな分類項目を設けることが必要になることがある。新しい項目に新しいラベルを付ける作業も「分かる」という行為であろう。

「受け入れるか否か」と、「分かる分からない」とはこの時点では無関係である。受け入れるか否かは価値付けという主観的判断の後に決定される。この価値基準は長年の感動体験や価値意識体験によって形成されたものであり、継続的且つ持続的な一方一瞬にして変容することもある。いわゆる「目から鱗が落ちる」体験の前には容易に変わる。また、この価値付けが第3者からの入れ知恵による場合も「分からない」であろう。この場合第3者の立場を借りて分かったような「受け売り」もまま見られる。いわゆる流行を追うタイプではマスメディア情報を受け売りで自分の価値基準とし、常に自ら分かろうとしない傾向があり、結局は「音楽が分からない」に近い立場に置かれている。

学校現場ではこの「音楽が分からない」生徒や一般教師が音楽教師の悩みの種であることは確かである。「分からない」と「分かろうとしない」も区別されるべき問題であろう。しかし、基本的に誰に対してでも音楽は固有の「雰囲気」を伝えることが可能であるし、現実に映画やTVドラマのBGM等はその機能を果たしている。つまり「聴こうともしない者」に対しても音楽は効果を発揮することが多いのである。その意味で音楽は「聴かない権利」が優先されるとも言われる。視覚は目を閉じたり視線を逸らしたりして見たくないもの見なくても済むが、聴覚は好むと好まざるに拘わらず選択的に排除することは難しい。

従って聞こえる音すべてに反応せざるを得ないのである。この場合無意味音と言語のような有意味音とは異なる聴覚が用いられるのでいわゆるカクテルパーティー効果のように選択的に聴取するにはそのどちらかをフィルターリングすることが可能である。それでは同じ意味音声を異なる複数の人間がバラバラに発した場合はどうであろう。聖徳太子の例では同時に数名の訴えを聞き遂げたことになっているが、よく似た信号の場合それぞれの意味を分離しながら聴くことはかなり高度な訓練や技能が必要であろう。

単旋律以外の音楽が「分からない」者の中にはメロディーの音とハーモニーの音の分離が困難な者や、よく似た音色の異なるパート音を分離できない者が多く存在すると推察される。音の動きや組み合わせが「和声的」にあるいは「対位法的」にあるいは「楽式的」に意味を有する場合、その意味を理解出来ない者にとっては同時多発の音の中から特定の音を選択的に抽出したり分類したりすることは砂の中からダイヤを掘り出すような難しい作業であろう。

このように考えると、調性音楽のスキーマを持たない或いは相対音感を持たない者にとってクラシック音楽の「和声的」「対位法的」「楽式的」な秩序は「分からない」し、絶対音感を持たない調性的スキーマしか持たない者にとって現代音楽は同じように「分からない」のである。つまり「意味」が音そのものにあるのか、音の組み合わせによって生じるのかと言う二つの相対立する概念による相違である。

日本の教育制度は受験制度によって構成されている。大量の子どもや生徒を短期間に試験で選抜するためにはマークシートを始めとする客観テストが最適である。その結果、一つしか答えのないものを知識として暗記するというのが受験勉強の基本となるわけである。

しかし、この「一つしか答えがない」というのは音楽や芸術には馴染まない。数学や科学ではこの「一つしか答えがない」ことが当たり前であって、それに到達することが「わかる」ことなのであるが、音楽では和声一つとってみても「一つしか答えがない」ことはないのである。その意味で数学のような「分かり方」は不可能なのである。にもかかわらず「一つしか答えがない」と思わせるような音楽教育が平然と行われているのはいかがなものか。

最終段階としての「分かり方」は、この多くの答えの中から一つを選択したり、複数の選択肢を認めたりできる分かり方である。自分自身を含め社会の中の美的(音楽的)文化として享受、反映させることのできるひとつ或いは複数の行動を決定できる能力のことである。自分と他者の関係で変化する行動の様式を選択実行できることであるとも言える。音楽や音の何が自分をどう変容させるかを知っており、さらに他者にどんな影響を与えるか知っていて行動できることが最終的な「分かり方」である。

これを分かり方の段階を図示すると次の図のように表現できる。

これは筆者の提唱する分かり方の模式図である。初めて出会う一見何のつながりも無さそうな事象や音現象を第一段階ではまずイメージ化するのである。この場合すべての事象や情報が対象となるわけではない。比較的受け入易いものが基本情報源として「核」のような形でイメージの骨格に組み込まれる。この時点で気がつかなかった事柄やスキーマと照合されないものは排除又は無視される。音情報に調性や音階、ハーモニーなどのいわゆる「旧い」音楽の持つ秩序や法則等の関係が見あたらない時や「スキーマ」に無い情報には改めて情報の再入力を繰り返し行う。現代音楽や無調の音楽はこの時点ですべての情報を放棄され「分からない」として処理されることもある。

つまり第1段階は情報の整理整頓とカテゴライズであり、それに、音響現象そのものが持つ「音イメージ」との統合が行われる。音楽のイメージはまず「音イメージ」の統合から行われる。19世紀までの「旧い」秩序や法則では、この時点で音楽の正体が露呈され、予見されることが多かった。そこで、いわゆる「新しい」音楽はこれを避けるため敢えて調性や和声、拍子などの秩序や法則を避けたのであろう。その結果これらの新しい音楽は何らかの予想や予見をしながらイメージを構築することはかなり困難になってしまった。文法や共通の単語を使わない言語のように、ニュアンスだけがイメージのヒントとなる。このニュアンスこそが旧い音楽と新しい音楽の両方に存在する共有文化である。勿論何らかの知識としての情報もイメージ化の助けとなる。いわゆるレパートリーの豊かさや音楽経験の豊かさでこのイメージ化の作業はかなり個人的には異なったものになるであろうが、「一つしか答えがない」わけではないので、それぞれの個人が形成したイメージが次の段階に持ち込まれる。

楽曲のイメージについて筆者の研究室で面白い実験をしたことがある。「小学校の音楽教育における鑑賞領域の教材分析とその指導法*昭和63年3月兵庫教育大学卒業論文 徳永都」の中に詳しく述べてあるが、実験の内容は次の通りである。

実験仮説1、児童に対して、鑑賞の指導をする時、音楽を聴かせる前に聴き方(目標)の指導をした方が、聴き方の指導をしない場合よりも、効果的な学習ができるのではないか。

実験仮説2、成人は児童とは違う鑑賞をしているのではないか。

実験方法

実験群Aに対しては課題曲を聴かせる前にその曲の聴き方を示し、その後曲を聴かせる。この手順により、5曲聴かせる。

しかる後に課題曲と相似又は類似の対象曲を5曲聴かせ同じ曲が含まれていたかどうかを答えさせ得点化する。

実験群Bに対しては課題曲を聴かせる前に何の指示もしないで、その後曲を聴かせる。この手順により、5曲聴かせる。

しかる後に課題曲と相似又は類似の対象曲を5曲聴かせ同じ曲が含まれていたかどうかを答えさせ得点化する。

実験対象

大学生(A19名B19名)

小学5年生(A37名B38名)

実験結果

正答一つにつき2点の計10点満点で大学生A群の平均点は5.79点、B群は7.29点

で標準偏差値はA群が2.587B群が2.267 。t 検定の結果10%水準で有意な差が両群間に存在することがわかった。このことは成人においては予め聴き方の指導が無い方が再認性の高いイメージ化が行われること意味する。

小学生ではA群の平均点は7.08点、B群は5.95点で標準偏差値はA群が2.1102B群が2.5334 と逆転し、t検定の結果も5%水準で有意な差が両群間に存在した。このことは

児童においては予め聴き方の指導がある方が再認性の高いイメージ化が行われること意味する。

この実験で得られた事実は、成人においては外部からインフォームされる情報よりも自らが生成する情報により音楽のイメージ化が行われるのが普通でそのような自己の力による情報構築の能力が高いと言えるが、児童の場合は音楽的経験年数も少ないだけでなく、そのような情報を統合したり構築する能力ではなく直感力やインスピレーションのようなものや、標題のイメージに音楽を重ねるような聴き方をするのが普通であるということである。

従って児童に鑑賞教育を施すときはこのことを念頭に置かねばならない。レコードやCDのかけ流しや聴かせっぱなしの鑑賞は厳に慎むべきであると共に、正しい有効な情報や指針を示すべきであることを心がけねばならない。

又、成人の音楽鑑賞に際しては、情報を与えすぎるより寧ろ自らのエンジンを使って聴くように方向付けなければならない。

小学校の鑑賞教材の殆どがいわゆる「標題音楽」であり、標題の持つ物語的なイメージや、情景や風景を連想させるイメージを手がかりとしているのもあながち間違いではなく、発達段階に合致して居るともいえる。昨今はやりの「創って表現」のでたらめ表現では擬音や効果音的イメージから脱出することなく、旋律や和声、リズムによる純粋なイメージを育てるという目標にもかかわらずそれが達成されないという自明の学習発達段階(与えられたイメージを拠り所とする)無視による無理からきていることがわかるであろう。

表現や創作の活動においても児童においては適切なアドバイスや模範を必要とする。「自分の感じたことを音や音楽で表現してごらん」の類の教師発言で展開される創作や表現の授業が一般に行われている。しかし、筆者の経験では感じたことを「ことば」でいいわけする場面は多く見聞したが、実際に本人も周囲も驚くような創造的な授業が行われているのを見たことがない。ジュニア・オリジナル・コンサートなどで即興的に演奏する子どもたちもいるが、彼らとても生まれつき天才であったわけではなく、いろいろな旋律進行に対する断片的な知識や技術のトレーニングやそれをイデオム化して応用する日常体験の積み重ねの結果それができるにすぎない。

ここではっきりさせておきたいことは、「空の財布では買い物はできない」ということである。子どもたちの財布にはそれまでの学習や経験で蓄積された財産すなわちスキーマが存在するはずであるが、もし十分な蓄えが無ければイメージを感じることはできても実現することはできない。つまり、子どもたちはスキーマの量と質や構造(ネットワーク)に限定された範囲でしか表現できないのである。子どもがいかにナイーブな感性や感受性を持っていてもそれを言葉で表現するにはそれを表現するのに最小限必要なボキャブラリーと文法のスキーマがあるのと同じである。

ちなみに、目を閉じて試して欲しい。「食べたこともない味」や「嗅いだこともない匂い」「聴いたことのない音」をイメージすることができるか否かを。答えは「ノー」である。すべて五感を入力器とするイメージは体験したものだけで構成されておりそれがスキーマとなっているからである。

創造の原点は模倣である。忠実な模倣が豊かな創造性を養っているのである。従って小学校に限らず学齢期の音楽学習は根本において忠実な模倣が必要とされていることを忘れてはならない。奇をてらったパフォーマンスもどきの「創って表現する」授業の問題点はここにある。一過性で行き当たりばったりでも偶然良い結果になることもある。それは子どもたちが「教師に気に入られる良い結果を出そうとした結果」つまり善意の第三者的な行動をした場合などに見られがちな光景であるが、こうすればこうなるという因果関係を明確にしないまま、めでたしめでたしと授業を終えるなら、子どもたちとって有効な学習とならないばかりか本当に創造性を発揮するする体験をも奪うことになる。

どんなに小さな学習であっても、こうすればこうなるという因果関係を把握しないならば応用や創造性につながるスキーマとはなり得ないからである。

従ってイメージ化の過程言い換えればスキーマの検索と編集の作業にはオードックスな旧いタイプの音楽学習も捨てがたいものを持っている。 音楽能力は大脳の神経細胞が音楽的個性のために用意される3才までの学習の結果を使って、その神経細胞がネットワーク(ニューラル・プルーニング)を完成させる20才までに連続的な発達を遂げることが望ましい。俗な例えで言えば麻雀の牌を必要な数だけ揃えるのが3才までの学習で、その牌を使ったいろいろな上がり手を試みるのが20才までのニューラル・プルーニングである。従って3才までに手にいれるべき牌は個性に応じた最小限の牌だけでなく、将来に備えて必要な牌も揃えなければならない。何故なら牌の種類は最初の配牌の時に決定され後では追加や変更がきかないからである。

このようにイメージを形成するためにはネットワークが発達していなければならない。このネットワークの種類があたかも麻雀の上がり手の種類のように形成されるのである。 このことから、イメージ化の段階では対象者の生活年齢というより寧ろSのレベルの能力がよく発達しているか、Mのレベルの能力が発達しているかによって指導者の関わり方が変わるのである。

第2段階は第1段階が「?」であったのに対して「!」の段階である。つまり「正しく」認知されるかどうかという段階である。しかし、この段階でも、いわゆる科学的基準や法則はめったに見あたるものではない。イメージされたものには科学的基準や法則ではなく関連する事実や経験がネットワークとして結節点に存在する。この段階では音や音群の「音響的イメージ」や「旋律的イメージ」、「標題的イメージ」、「構成的イメージ」の印象の分析が行われる。

①既知の曲であるか

②既知の演奏スタイルであるか

③既知のイメージであるかなどの導入点から分析が開始される。

まず使用される音の法則性や個性を考察するため

①調性を調べて長調か短調かそのどちらでもないかを判定する。

次に②構成音から主音や核音、属音などの判定を行う。

その結果③旋律や和声、拍子などの主成分が抽出される。

④主成分の特徴から作品や演奏がいつの時代の誰の手によるものか考察する。

⑤その人物の既知のスキーマとイメージを重ねてみて類似性を判定する。

⑥時代と人物を特定する。

次に音楽的表現についての分析が行われる

①主旋律や基本の拍子リズムを追認し再認する。

②ニュアンスを言語で表現する。

③音楽の細部にわたって観察し、全体の構造や音楽の仕組みを洞察する。

④類似の作品や演奏との違いが明確に分かる。

⑤時代、作者、演奏者等の違いやカテゴリーやジャンルを分類する。

⑥作品や演奏の標題的イメージがあれば言う。

⑦作品や演奏の音楽的技法の特徴を言う。

⑧作品や演奏の技術的なレベルや特徴を言う。

⑨作品や演奏を評価する。

などが考えられる。

この段階では認知即ち分かるということに行動が集中するが、心理や精神的行動の結果しばしばタッピングや手足の運動等の身体的反応も併発する。

確かにこのような手順でよくわかる音楽もあればさっぱりわからない音楽も存在する。絵画の世界においても20世紀の作品は分からないものが多い。レンブラントやドラクロアのような「忠実な写実」こそが絵画であった頃もある(しかし、写真の発達した現代においてこの忠実な写実はヴィルトゥオーゾの才能を超えるものが素人にも可能になった)。具象や写実には現実的なモデルや記憶が存在するからスキーマの動員には必ずしもネットワークを駆使する必要がないことも多々ある。

19世紀から20世紀にかけての美術の世界はあまりに抽象的で観念的なため「分からない」場合も多々あったが、具象から抽象への流れであった。同様に音楽も具象から抽象への世界であった。しかも、美術の世界に比べて音楽の世界は元々抽象的であり、一つの音や音の組み合わせのイメージが普遍的な共通の意味を運ぶことはまず考えられない。音声的言語も音楽と同様に音響的には抽象的である。だが、言語に文法やその他の秩序を当てはめることにより言語は具象そのものになってしまう(それでも未知の外国語は抽象そのものである)。音楽と言語は分かると言うことにおいて極めて近似の認知領域を脳内に保有している。しかし、絵画のような視覚的情報は見えるとおりはどこまでも具象であり、キャンバスの向こうに非現実が存在するのである。その場合でも現実的映像のスキーマがまず必要となる。何故なら特に何かを意図した絵ではなく単なるデザインの」ような場合を除いて、通常は目の前のものに対してそれが「何であるか」とか「何に似ているか」などの情報検索が現実的映像スキーマを駆使して行われる。ロールシャッハ・テストのように「何に見えますか」との問いに対して具体的な何かに見えると答えるのもその機能による。

音楽の場合「何に聞こえますか」という問いは明確な答えが期待できない。何故なら何に似ているのかとスキーマを探すことが少ないからである。例えばオネゲルの「パシフィック231」のように明らかに蒸気機関車のイメージが存在するようないわゆる描写的な音楽はそれが何に似ているかが分かった時点でその音楽を分かったという。しかし、具体的イメージが生じない曲に対してそれを期待しても分からないままの状態が続くだけである。

バッハの多くの作品における対位法は、それが何声なのかどれが主旋律なのか、今どの声部が旋律を演奏しているのか、テーマの変形や展開がどうなっているのか等のいわゆる「音楽の仕組みや仕掛け」が分かればやはり分かったというであろう。

交響曲やソナタのような場合も主題の把握、楽式的把握、管弦楽法的把握、調構造の把握などが分かったと言わせるきっかけとなろう。その主題を分かりやすくするため或いは明確な標題を意識して作曲或いは演奏される場合もそれが補足できればやはり分かったと言う。

標題音楽にはしばしば後から標題がついたケースが多い。例えば、ベートーベンの交響曲の場合どの曲にも元々標題は無かったのであるが、3番が「英雄」5番が「運命」6番が「田園」7番が「リズムの狂宴」9番が「合唱」のような標題がまかり通っている。ショパンの「別れのエチュード」や「革命」「枯れ葉」「雨だれ」なども本来はそのような標題は無かったのであるが曲のイメージとあまりにもピッタリなためその呼び名が一般化してしまった。しかし、本来このような場合そのイメージが分かってもその曲が分かったわけではないのである。しかし、この標題のおかげで大勢の愛好家がこれらの曲がわかったような気がしているのも事実である。

歌詞のある歌曲やポピュラーソングの場合、まず歌詞の言語的把握の段階があるが、外国語のオペラや歌でも雰囲気や器楽的要素或いは音楽的要素(歌詞の意味的要素を除いて)等が分かる。村尾らの研究によればいわゆる「おじさん(おばさん)」たちがカラオケで歌うのが困難な若者の曲が存在することが明らかになっている。音楽的には決してレベルが低いわけでもなく、技術が乏しいわけでもないのに、ある種の若者の間ではやっている曲のリズム(音程はとれる)がおじさんには難しいらしい。最近のポップスや歌謡曲は文語体ではなく口語体や説明文風の歌詞や日常会話風のものが多い。これはひとつにおじさんたちのボキャブラリーにそういった言葉が無いことと、細分された細かいビートのカウントを身体で感じたことのない年代なのと、器楽的旋律が多く歌詞の持つ文学的段落や韻が予想の範囲外にまで及んでいることなどが考えられる。

最初は8トラックのテープ(カーステレオ用を転用)から始まったカラオケは、1980年代はレーザー・カラオケが開発され、国際的にも認知されるようになった。軍歌や演歌を中心に誰もが特別な学習をしなくても歌えたいわば「おじさん」の時代であった。「ナツメロ」に象徴される叙情的でどこかうら悲しい哀愁が漂う世界でもあった。共通の詩的ロマンやイメージはおじさん世代のそれであった。

やがて、1990年代に入り通信カラオケになりカラオケに異変が生じてきた。若者が酒も飲まずにカラオケ・ボックスで歌い始めたのである。カラオケ人口の低年齢化はそのレパートリーのポップス化に拍車をかけ、さらにテープからCDへと変わったメディアは次々と新曲を生み出しいったのである。90年初頭にはカラオケ全体の30%程度であった若者向けのヒット曲が今では80%以上にまでなってしまったのである。

現代のカラオケには3つの特徴があるという。

①テンポがはやい。

②歌詞の言葉数が多い

③キーが高い

この3つはいずれも「おじさん」の苦手とするところである。そして、今や「おじさん」はカラオケ戦線から離脱してしまった。

一方若者もバブル景気が飛んだ後の不景気で財布の紐がかたくなりかつてほどCDを買わないし、誘ってくれる仲間も減り97年になり突如カラオケは失速し始めたのである。若者がカラオケ離れを起こした理由は

①面白くないので仲間が誘わない

②新曲の出るサイクルが早すぎてついてゆけない

③携帯電話等の方にお金がかかるのでカラオケに手がまわらない

などだそうである。(NHK調べ)

このカラオケには必ず「歌詞」という「言葉」がついている。ところが制作現場では何と最初にコードとリズムパターンができて後からメロディーをかぶせるそうである。

それから、誰かが歌うことを想定して響きの良い歌詞を付けるのだそうである。うまく歌詞が収まらないときは「I love you」とか何とか英語のスラングみたいなものを挿入して、要するに歌詞の意味なんかはどうでも良いものらしい。

ここにおいても「歌詞」や「ことば」に酔いしれて歌った「おじさん」たちとは違うイメージが存在する。「かっこよさ」のイメージがおじさんと若者では違うのである。

「ながら族」も若者文化である。カーステレオのない車など考えられないし、ヘッドホン・ステレオが無ければ電車にも乗れないし、部屋にオーディオが無ければ勉強もできないしと数え上げればきりがない。この若者の「環境音楽」はマリー・シェーファーらが言うところの「環境音楽」とも違うようでもあるし、強いて言うなれば「首から上で聴く音楽」と「首から下で聞く音楽」に分けると若者の多くは「首から上で聴く音楽」が苦手で、年配者は「首から下で聞く音楽」が苦手のようである。にもかかわらず、町を歩けば否応なしに音や音楽が聞こえ、拒否権を行使できない者はただ我慢をするか逃げ出すしかない。

音や音楽には「聴かない権利」が優先する。何を聴き、何を聴かないのかを決めるのが「焦点化」の行為である。今日的な焦点化は聴くべきものと聴かざるものを弁別することから始まる。

今の時代、個人的「音環境」は十分に満たされているのに「本当に自分らしい音楽環境」は極めて貧弱である。「焦点化」から「行動化」に向けての流れはなかなかうまく機能していないようである。

最近音楽教育の現場では「創って表現する」などという言葉が横行していが、実際にその授業なり研究論文等を所見すると、手作りの楽器と称してペットボトルに砂を入れたマラカスや新聞紙を丸めたものなどそれこそ廃品回収の対象をターゲットとしたものを利用して「音」を出すことを「創って表現する」と言っているような風潮(流行)も見られる。この「捨てても良い」「壊れても良い」ものを利用したアバンギャルドな技法は「残す必要のない文化」として20世紀半ばに出現したものである。パフォーマンスとしては記録されているが、再現性が乏しいのでもはや殆ど残っていない。

学校で学ぶべき学習内容や学習経験は「残す必要のない文化」ではなく、「残さなければならない文化」である。この「文化」という言葉は「○○文化ホール」や「文化祭」などに使われるが、《文明が進んで生活が便利になること》《自然の反対語で、真理を求め常に進歩向上をはかる人間の精神的活動》などの意味が国語辞典には出ている。かつて芥川也寸志氏が「文化とは生き甲斐のことである」との名言を残しているが、文化と言うのは辞書的な意味だけではなく親から子供へ、そして人生の先輩から後輩へ受け継がれる「生き甲斐」のことである。音楽の行動化は「生き甲斐」としての「文化的行動」でなければならない。

だとすれば使い捨てのペットボトルを利用した「使い捨ての教材」はその場限りの活動をしたに過ぎず、「生き甲斐」を啓示されたり教えられたりしたわけではない。このように、今の教育現場では「音」と「音楽」と「文化(生活)」の区別が判然として居ない。

我々が口にする食べ物は「食材」の吟味、そして「加工・調理」を経て「設定・食事」という日常行為になるわけであるが、この「食材」にあたるのが「音・音響」で、「調理・料理」にあたるのが「作品や演奏」であり、「設定・食事」にあたるのが「鑑賞・表現の行動」なのである。「音」が出れば何でも「音楽」というのは「口にさえ入れば何でも食事」と言っているようなもので、職人の包丁の入った「活け造り」と鱗や骨や砂までも付けたままの「丸かじり」との区別もない考え方なのである。

「自然」の反対語が「文化」であると辞書には出ているが、現代の高度な機械文明はもはや等身大の文明ではなく、電話がそうであるように殆どの人間関係すら一度電気信号に置き換えられ、間接的にしか伝わらなくなってしまっている。佐守信男はこの我々の文明の結果としての現状を「人間の歴史的自然」と言って自然に対立する言葉としては捉えていない。この現代文明も人間にとっては自然であると言う考え方は受け入れざるを得ないひとつの現実であると同時に、より快適で幸せな人生が送れるよう人間は歴史的自然を創っていけると思うのである。

さて「おなら」は「音楽」であろうか。「おなら」は自然そのものである。しかし、自然の中には制御や回避されるべき大雨や洪水、干ばつなどがあるように「おなら」も通常は付随する臭気を回避するため単独で音響だけを用いることは困難である。敢えて音にこだわるのであれば金管楽器のマウスピースだけを用いた方がはるかにイメージに近いであろうし機能的でもある。

マリー・シェーファーなどが提唱するサウンド・スケープはあるがままの自然音をある時間帯だけ切り取って一切手の入っていないままのものを音楽であると言う。

今、教育現場を混乱させているジョン・ペインターのと言うよりその翻訳者坪能由紀子氏らの提唱する現代音楽的手法による音楽教育も、「意図して」何かの音を発生させるのではなく、ただ出したいから出すと言うあたりにお構いなしの「おなら」のような行為を来る日も来る日もやらせようとしているのである。SML理論ではまずS即ちSound或いはSonicの意味する素材としての「音」の教育を体系化しようとする。「音」さえ鳴れば「音楽」という立場をはっきりと否定する。無意味な行き当たりばったりの「使い捨て授業」を否定する。自然だけが善であるという哲学を否定する。文化(生き甲斐)としての音楽を成立させる音の学習と音を音楽として「行動化」できる学習体験をもう一度検討しなければならない。