また、音に対する知覚的な大小印象の調査によると、幼児は音の高低よりも音の強弱により反応するイメージ化を行う傾向があることが指摘されている。

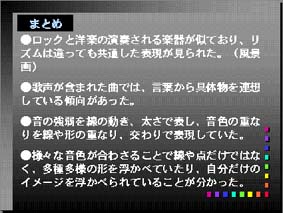

中学生における音楽の視覚イメージ化の授業実践では、音の強弱、音色、音の高さと範囲、和音の観点から視覚化した傾向をまとめると、音の強弱については、線の揺れや太さ、色の濃さで表現する傾向にある。

音色の表現では、主に色調の変化で表される。音の高低は、明暗、粗密などの形容(状態)を連想させ、それが線の幅や表情の変化で表される。

和音については、楽器が多用されたりすると、音の前景・中景・後景といった重層的な視覚表現(風景画的)に結び付きやすいことが報告されている。

これらの研究では、音の発生源を特定したり、音楽の種類による表現の違いについて触れたものが見られなかったこと、また、高校生を対象とした事例報告がみられなかった。

第三章では、音の視覚化について実地教育での高校生(徳島県立阿波高等学校1年生)を対象とした調査を行った。

調査1では、楽器による音の視覚化の傾向について調べた。その結果、音の強弱、音色、高低に関しては先行研究と同様の傾向を見いだす結果となり、発達段階にかかわらず共通した関わりがあることがわかった。(強弱は線の動き、太さで。音からイメージする色も、ヴァイオリンは黄などのように様々な音色が色を連想させると考えられた。音の高さも、音の高いものは細い線で、低いのは、太い線などで表されている)

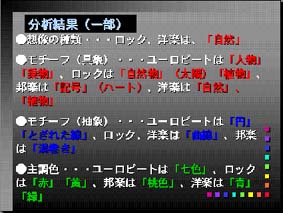

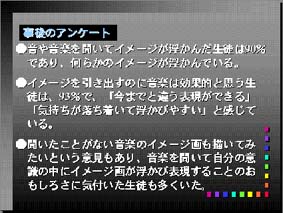

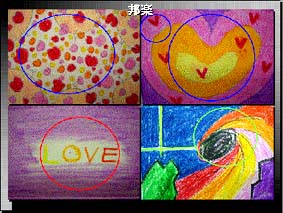

調査2では、生徒がよく聞く音楽をジャンル別に聞いてどのようなイメージを思い描くのかを調べた。その結果、よく聞き慣れた邦楽はその曲のタイトルの言葉からイメージが浮かんだのか、文字を入れる傾向があった。また、ジャンル別にしたが、演奏する楽器が似ていると、リズムは違っても共通した表現が見られることも分かった。ロックと洋楽は風景画を描く傾向が見られた。さらに、様々な楽器や歌声が加わると抽象的な絵より、具象的な絵を表現し、楽器固有の音と風景画的なイメージが結び付きやすい傾向があることが分かった。

主要参考文献

・岡田昌大、『人と音楽のかかわり−右脳タイプと左脳タイプ−』、株式会社音楽之友社、1992

・ニーナ・カンディンスキー、土肥美不、田部淑子共訳、『カンディンスキーとわたし』、株式会社みすず書房、1980

・J・キース・ヴィンセント、逸見陽子翻訳、『サウンド・アートー音というメディアー』、NTT出版株式会社、2000

・高橋一行、『幼児における音楽と視覚イメージの関連について―1―』、30(2)、武蔵野女子大学文化学会、1995

・福崎淳子、『音の強さと高さの視覚的大小印象に関する研究』、 32、 日本女子大学、 日本女子大学、1985