「大きなあなをほってみると」

○この教材の魅力

幼児から低学年の時期の子どもは、自分の体が入るような空間を探し出して中に入ってみ ることが大好きです。今月の教材「大きなあなをほってみると」は砂場で、自分の体が入る 大きな穴を友だちや先生と協力してつくる活動です。掘った大きな穴の周りには、掘り出し た砂で穴の深さと同じぐらいの高さの壁ができます。大きな穴を掘り進めていくと、自然に 穴の中に入って活動するようになり、子どもたちは自分たちが大好きな空間の中にいること に気付きます。友だちや先生と協力して、普段の休憩時間や放課後遊びではできないような 遊びの中でできたことをもとに、子どもたちは屋根をつくってみたり、中を移動できるよう にしたりといった新たな工夫を見つけ出すとともに、それに必要な材料を集めたりします。 低学年の子どもが、自分の身体性を思いっきり発揮しながら、発想したり表現したりしなが ら活動することがこの教材の魅力です。

○この教材のねらい

・友だちや先生と協力して大きな穴を掘ったり、活動しながら発想したものやことを表す ことを楽しむ。

・身近な材料の使い方を工夫したり、友だちや先生と力を合わせたり相談したりしながら、 自分の体が入る空間をつくり出すことから発想できるものやことを表す。

・掘りながらできる穴の大きさを感じ取ったり、友だちや先生を協力して広げていく遊びの楽しさを味わう。

○用意する材料や用具

教師 ・シャベル ・バケツ ・体育の棒 ・段ボール箱を開いたものや養生シートなど

子ども ・スコップ

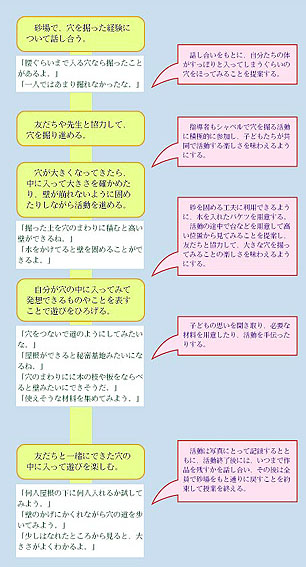

○活動の展開と指導のポイント

|

|

|

|

|

|

|

○評価

・大きな穴を掘ることでできる体が入る空間づくりを楽しめたか。

・身体性を発揮しながら発想したものやことを、身近な材料の使い方を工夫したり友だちや 先生と協力したりして、表すことができたか。

・大きな穴を掘ってみることからひろがる遊びの楽しさを味わえたか。

○指導を終えて

始めはばらばらに穴を掘っていた子どもが活動が進むにつれて次第に、共同で活動するよ うになってきました。それは大きな穴を掘るには一人では難しいことがわかり、一つの穴を 何人かで協力して掘ったほうが自分たちが思うような穴ができることに気がついたからだと 考えられます。ここには造形遊びの特徴である「遊びの共同性」が読み取れます。砂場の中 で自然にできたいくつかのグループの中の一つから「砂場の底が見えたよ。」という声が上 がると「どれどれ?」と周りの子どもがあつまって、始めてみる砂場の底に感心した表情を 見せています。活動の手ごたえを交流し合いながら「私たちもやってみよう。」とその成果 を生かした活動に展開していきます。 途中で「そっちの穴とつないだらもっと大きくなるからしよう。」とさらに活動を大きく したり、「何か屋根にできるものはない?」「柱にするものもいるね。」と話し合いながら身 近な場所から使えそうな材料を集め、集めた材料を並べて柱や壁にしたり、段ボールやシー トを積んで屋根をつくったりといった活動に発展しました。 低学年の子どもの身体性の発達に応じた教材である「大きなあなをほることで」では、子 どもが体の大きさに合った空間づくりをしながら低学年らしい造形性を十分に発揮した活動 ができました。

○書評

本実践「大きな穴をほってみると」は、穴を掘る造形行為から発想をひろげ、思いついた材 料を集めたり、それらを用いて思いついた扱い方をしたりする活動を主体的に展開すること が期待できる教材である。日常生活の中で友達と協力しながら、自分達の身体の大きさが入 る大きな穴を掘るという全身活動の機会は少なくなっている。ただ、大きな穴を掘るという 行為が子ども達を「今、ここ」の造形の世界へ誘う。この題材は一人一人の子どもの活動は 共感的理解をするとともに分析的理解が図れる絶好の題材である。活動全体をとおして、指 導者は、「教える」ことより「学ぶ」ことが多いであろう。実体論的教育論にとどまらず、関 係論的教育論の展開が期待できる。魅力ある題材実践である。(岩崎 由紀夫)