国立民族学博物館 吉田憲司

博物館と美術館の成立

ここで、さきの「ウォルムのミュージアム」の内部を、18世紀中頃のパリの王立植物園附属「博物資料館」の内部と比べてみよう。「ウォルムのミュージアム」から100年を経て、本草学から博物学に移行するにつれ、対象を格子状の区画のなかに配列していくという、体系的な整理・分類が一挙に進んだ。 同様の変化は、美術品の陳列方法にもみとめられる。18世紀後半のデュッセルドルフ選帝侯のギャラリーは、先にみたマンハイム選帝侯のギャラリーの雑然とした配置と異なり、ここでは、ルーベンスという一人の作家の手になる絵だけがひとつの区画におさめられて整然と並べられている。流派(スクール)や時代による分類と整理が成立してきていることがうかがえるであろう。それは、博物学による自然界の分類原理が、美術の世界にそのまま投影されたものといってよい。18世紀半ば以降、博物学の知は、自然界の標本の収集と美術品の収集の別、さらには、ものの分類と人の分類の別を越えて、まさしく時代の知となっていったのである。

ちなみにいえば、近代市民社会の成立とともに、主としてこの前者の自然標本のコレクションを国民に公開する目的で設立されたのがロンドンの大英博物館(1753年創設)であり、後者の美術品のコレクションを国民に開放する目的で設立されたのがパリのルーヴル美術館(1793年開館)にほかならない。

大英博物館は、医師ハンス・スローンが自邸に集めていた動植物標本や書籍類を、彼の死後、1753年に英国議会が買い上げて、発足した。グレート・ラッセル通りに面したモンタギュー・ハウスにコレクションが収められ、一般に公開されたのは1759年のことである。スローンのコレクション、とくに動植鉱物の標本は、彼の生前から体系的な分類・整理の施されていることで広く知られており、コレクションを実際に目にしたりンネの弟子、カール・ベルムも、リンネの考え方がその分類に徹底的に反映されていることをみて驚いたと伝えられる。コレクションのなかには、日本の漆器や、アフリカのラフィア椰子の繊維製織布など、今でいう「民族誌資料」、つまり「異文化」の産物も計351点登録されていた。ただ、それらはいずれも「その他」の項目に分類され、取得年代順に整理されているだけであった。大英博物館の「民族誌資料」が飛躍的に増大するのは、開館から10年を経て実施されたジェイムズ・クックの航海による収集を待たなければならない。

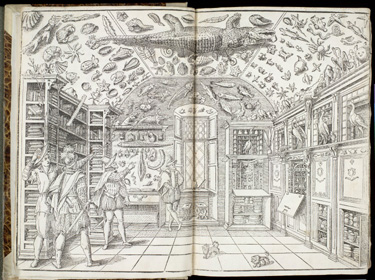

Ferrante Imperato (1550-1625)

Dell'historia naturale . . .

Naples: C. Vitale, 1599. 12 p. l., 791 p. illus., double plate

in courtesy of Smithonian Institution Libraries 2001-2002 Smithsonian Institution

国立民族学博物館助教授。総合研究大学院大学助教授(併任)。文化人額学・博物館人類学専攻。1955年京都市生まれ。京都大学文学部卒業、大阪大学大学院博士課程修了。学術博士(1989年)。大阪大学文学部助手、国立民族学博物館助手を経て、1993年より現職。

1978年以来、主としてアフリカ、ヨーロッパ、日本でフィールドワークに従事。1990年から91年まで、大英博物館民族誌部門(人類博物館)客員研究員。主な著書に『赤道アフリカの仮面』(共著、国立民族学博物館)、『文化の「発見」』(岩波書店)、『異文化へのまなざし』(共編、NHKサービスセンタ-)などがある。