福本謹一* 高木厚子* 小山貞雄**

*兵庫教育大学芸術系教育講座 **兵庫教育大学附属中学校

はじめに

鑑賞教育のあり方についての模索が近年、活発である。中学校美術では鑑賞授業自体は、表現学習の陰に隠れて充分展開されてきたとは言い難いが、従来ありがちであった一斉授業での作品の意味や作者の心情の読みとり、美術史に依拠した知識伝達を中心とした学習を打破し、学習者の視点にたつ鑑賞教育をどのように実現するかが問われている。

鑑賞教育の方法的示唆や実践的な試行が活発化するなかで、米国の鑑賞段階モデルを参考にした鑑賞学習が見られることや、内容伝授型の予定化された学習から児童生徒のこだわりや独自の観点を生かしたものに変容しようとする動向を感じ取ることができる。ただ鑑賞の段階説は示唆に富むものであるが、「段階」が描画発達の段階と同様の発達課題的な印象を与えやすい点には注意を要するだろう。児童生徒は、むしろこれらの段階を感覚的な受容を含みながら柔軟に往還しているのが実際ではないだろうか。また、児童生徒独自の「見る」視点を重視する立場は、対話型の鑑賞学習において顕著に見られるが、個別の芸術作品を対象としてその表現内容や造形的特徴に直接迫る傾向がある。

児童生徒の芸術作品に対する反応に含まれる「見る」視点には様々なものがあり、必ずしも造形的な特徴に着目するものばかりとは限らない。

今回の実践では、多数の芸術作品を対象として分類活動(カテゴリー化)を中核に据えた「アートツリーをつくろう」と題するワークショップ的な鑑賞w習の導入活動を提案し、実践した。授業は、中学生独自の観点でカテゴリー化を行うことを企図した探索調査を兼ねたものである。対象は、ある程度芸術作品への理解や概念的把握がなされていると考えられる中学校2年生と、比較検討のために大学1年生に対しても実施した。

従来、図画工作科や美術科において鑑賞に関わる実践はそれほど積極的に行われてこなかったため、芸術作品の鑑賞と言えば、美術史的なジャンルや時代を特定したり、あるいは有名作家について連想させたりするのが一般的であり、しかも作家名もしくは、ジャンルについての知識は、印象派やピカソ、ゴッホ、ムンクなど一部の作家に偏る場合が多い。対話をもとにした分析批評活動などは、米国のアメリア・アレナス女史に代表されるような美術館の教育普及活動の影響もあって、最近になって注目されてきたものの、美術教育現場では、まだまだ作家の心情理解、技法の参考資料的な扱いにとどまることが多いと考えられる。

今後、図画工作科や美術科において、批評学習などを視野に入れた鑑賞学習を模索するためには、こうした実践的な考察の積み重ねが必要になるだろう。

今回の「アートツリーをつくろう」では、芸術作品をカテゴリー化する際に、既成の、もしくはトップダウン的な概念枠・分類枠の提示ではなく、鑑賞者独自の視点で内的な準拠枠を形成し、しかもそれを複数の学習者同士が共有することで、作品の多様な見方が拡がることを期待した。それが鑑賞学習の導入として「見る」ことの多様な視点を提供することを可能にすると考えられる。

実践授業の目的

まず、生徒によるボトムアップの鑑賞視点を探るための探索調査的な鑑賞授業を設定し、芸術作品の分類行動から生徒の見る視点を探ることとそれをアートツリーという形で鑑賞行為を表現行為へ発展させる可能性を検討することにした。

授業の構成

探索的な調査として実施した分類行為に基づく鑑賞学習授業を、3時限で構成した。(授業者 福本 1時限は50分)その展開の概要は次の通りである。まず、58作品の複製画像資料のカラーコピー(一作品の平均サイズは6センチ角)を切り抜き、学習者のグループごとに同じ58作品のセットを用意する。それを配布して、最初3種類に分類させる。

次に複製作品を初期状態に復帰させた後5種類、さらに7種類に分類する作業を行う。それぞれの段階で、各グループの代表が板書して、それを元に分類視点の相違について分類視点の比較を行う。この分類項目のデータを基に考察を行うことにした。 このプロセスを設定することで、作品を鑑賞する視点として作品の内容や造形的特徴に向けられるのみならず、作品の周辺的属性などにも気づかせることを間接的な目的にしている。

この分類作業の段階の次は、生徒独自の視点に基づく芸術作品の分類活動(鑑賞)を、表現として変換する活動として、葉を取り払った枝木の枝毎に、7分類した視点で様々な材料と組み合わせて飾り付けを行い、「アートツリー」飾りを行う。この過程は、基本的には装飾活動の域を出ないものであるが、樹形がリンネに由来する生物の系統分類のメタファーやツリー構造といった思考のモデルとして利用されるように、ユニークな分類視点の派生を示唆することを間接的にねらっている。

この分類行為に基づく「アートツリー・ワークショップ」において得られるカテゴリー(見る視点)との対比を行うために、別のクラスにおいて作品毎の印象や着目点を明らかにするためにアンケート調査を行った。

授業は、兵庫教育大学附属中学校2年生3クラス(1クラス32人は、アートツリー授業実施群、他の2クラス63名はアンケート調査対象群)及びアートツリーにおける分類項目参照群として兵庫教育大学並びに頌栄短期大学1年生計54名を対象として実施した。

鑑賞対象画像資料の選定理由

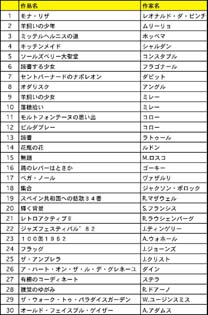

授業で使用した作品58点の画像資料は、美術教材カタログのうち、通史的に幅のある美術出版BSSカタログ2000年版の鑑賞資料ページに載せられた油彩画、ポスター、写真、版画である。

作品例

これらの作品は、鑑賞教材という商品として額縁に入れられたものであるが、その額縁を含む画像資料を資料として用いたのは、分類活動を行う上で多種多量の資料を必要としたこと、また作品様式が風景画、人物画、静物画など多岐に渡る必要性があったことはもちろんであるが、鑑賞学習を成立させる契機には、造形的要素や美術史的要素だけでなく、学校での美術鑑賞の多くが複製メディアを通じて行われることや、額縁など、美術における本質的なもののみならず、付随的なもの、すなわちパレルゴンも含まれると考えられるからである。

「アートツリーをつくろう」における生徒の分類結果と考察

分類結果

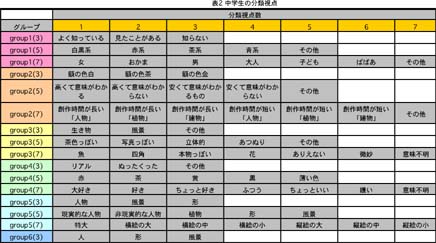

中学校2年生を対象にした授業と参照群として大学1年生を対象に行った授業の結果を以下に示す。この結果をみると、中学生の分類視点の変容は、3分類では、風景、人物、生き物といったジャンルに着目するもの、リアル、形といった具象的で形態の明確なものを指摘するもの、ぬたくったなど非定形なものと写実的なものを対照化するグループが主であったが、一部に額縁の色という周辺的な事項に着目するグループもあった。5分類では、表現の形式だけでなく、作品の色調に着目したもの、独自の作品の価値(鑑定)判断に基づくもの、マチエールに着目したものなどに拡がりを見せた。また、7分類では、一部には安易な分類も見られたが、制作時間の予測とジャンルとを組み合わせたものや、「ありえない」といった空想的表現を示唆するもの、嗜好による判定に基づくもの、作品の予想サイズ、「人物が二人以上」といった画面の背景を構成する周辺的事項などに視点が変化していることがわかる。しかし、ジャンルについては、まだ十分な知識がないためか、「人物」、「風景」といった記述がジャンル分けによるものなのか、単なるモチーフの指摘なのかについて判断することは困難であった。

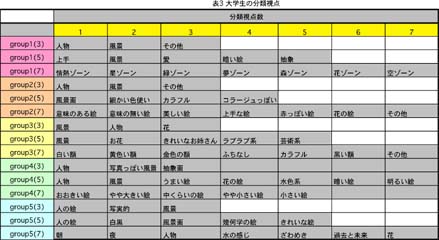

大学生の場合は、同じく人物、風景などジャンル的な区分は共通するものが多かったが、「抽象」「幾何学的」といった分類用語が増えており、これらは、コラージュなども含めある程度美術に対する理解があることを示している。また、「水の感じ」「暗い絵」といった感覚的な表現や「愛」「ざわめき」「過去と未来」といった象徴的なものも出現しており、作品の主題解釈的な側面も見せ始めることがわかる。作品のサイズや額縁の色味などに着目した付随的要素の指摘は、中学生とも共通している。このことは、分類数の増加が、作品に内包されるものから視点をずらさざるを得なくなり、こうした周辺的要素への着目を促す役割を果たすことが考えられる。

大学生の場合は、同じく人物、風景などジャンル的な区分は共通するものが多かったが、「抽象」「幾何学的」といった分類用語が増えており、これらは、コラージュなども含めある程度美術に対する理解があることを示している。また、「水の感じ」「暗い絵」といった感覚的な表現や「愛」「ざわめき」「過去と未来」といった象徴的なものも出現しており、作品の主題解釈的な側面も見せ始めることがわかる。作品のサイズや額縁の色味などに着目した付随的要素の指摘は、中学生とも共通している。このことは、分類数の増加が、作品に内包されるものから視点をずらさざるを得なくなり、こうした周辺的要素への着目を促す役割を果たすことが考えられる。

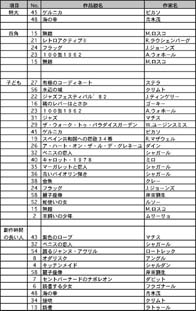

具体的にどのような作品をどのようなカテゴリーに分類しているのかについては、その一部を下に示す。

この表では、作品のサイズに着目したものとしては、ゲルニカ、海の幸があげられ、ある程度の情報を共有していることがわかる。

「子ども」というカテゴリーはグループ1の7分類にのみ見られるものだが、20点もの多様な作品が選ばれている。モチーフとして子どもが描かれたものはもちろんのこと、表象自体に子どもじみた、もしくは子どもらしい表現が見られるものもある。また単純明快な表現も子ども的なものとして認知されている。

分類活動を基にした授業グループとは別に他の2学級を対象に、同じ作品資料をもとに個別にどのような印象や見る視点を見いだすのかに関するアンケート調査を行った。このアンケートでは、個別の画像資料に着目できるようにクラス別に「別紙の絵を友だちに紹介するとしたら、どんな風に紹介しますか。それぞれの絵について短い文で書きなさい。」「別紙にあるそれぞれの作品の特徴を2点以上述べなさい。」という2種類の教示によって、作品毎に質問紙に記述させたものである。

その結果、9項目の視点に整理することができた。

例えば、技法に関しては、「明暗」、「影の表現」、「遠近感」、全体的な印象としては、「太陽が笑っているみたい」「寂しい」、「幻想的」、「単純」、「森の感じがよく出ている」といった記述がみられた。「主題解釈・価値判断」に関するものでは、「描いた人の気持ちがわかる」といった心情理解ないしは主題設定の理由に関する言及があった。「額縁がシンプル」、「絵の幅が狭い」といった記述は「その他」に入れたが、美術における付随的なものに関する指摘としては、分類活動の授業ほど顕著ではなかった。

アートツリーによる鑑賞と表現の一体化について

今回の授業は、芸術作品のカテゴリー作業を中心としたものではあるが、鑑賞の契機を促す分類活動を表現活動と関連づける学習活動として位置づけたものである。7つのカテゴリー分けで該当する作品群を同じ一つの枝に飾るという条件でツリー飾りを行ったが、連想しやすいクリスマスツリーのような定型に陥ることなく、それぞれのグループで多様な展開がみられた。

グループで制作されたアートツリーの作品例と制作風景は、写真に示す通りである。

このアートツリーの装飾活動においては、画像に立体的な展示枠をつけたり、モチーフと関連づけて、ヨットの描かれたものには、針金でヨットの形を作って飾るものや、ラミネートを生かして作品の一部を切り抜いてコラージュにしたりするような工夫が見られた。

Ľ. 分類活動の方法論的意義と課題

この鑑賞授業では、多数の芸術作品資料を基にカテゴリー化することで、作品研究主体の鑑賞学習では現れにくい作品のサイズや額縁といったパレルゴン的な事項についても視点が拡大する可能性を見いだしたことは一つの成果であった。また5センチから7センチ角の作品複製資料は、複製であることを意識しやすいためか、7分類の後に補足的に行った作品全部を一括してどう分類するかとの問いかけの結果、「芸術作品」という分類が多い中で、一部に「裏が白」とか「ただの紙」という指摘があった。この指摘は、作品サンプル自体がコピーであること、そして芸術作品の多くが、美術館以外では複製を通してしか触れられないという複製文化そのものを象徴化するものであり、美術授業における作品鑑賞も多くの場合が複製芸術鑑賞であることをみごとに言い当てている。

こうしたことから、今回の分類活動を主軸にした授業提案が、芸術作品鑑賞の際に、モチーフ、表現技法、作者の心情理解、表現要素といった造形表現に関わるキーワードや分析の観点のみならず、より多面的な見る視点への着目や鑑賞学習の発展的展開の導入としての意味を持つことが明らかになったと考えられる。

例えば、作品サイズの指摘からは、複製作品では捨象されがちな作品サイズとイメージとの関わりなどに目を向ける契機とすることができる。作品のイメージは複製として様々なサイズで提示されながらも同じ作品として認知されるが、本物の作品のもつサイズやマチエールといった特定の物理的要素との関わり、作品の大きさの持つ意味などを考えることは、生徒にとって、四つ切りの画用紙といった従来の定型的な表現の場(支持体)を主題に応じた必要なサイズの画用紙を選択するという学校美術における表現の姿を再考することにもなるだろう。

額縁の指摘からは、鑑賞においては、額縁の意味や形態、展示の意味や効果について言及したり、生徒の表現題材との関連としては、展示を意識した表現の可能性について検討することが可能である。額縁が時代的にはルネサンスの油彩画の確立やキャンバスの登場、近代における画商による作品の魅力を増大する目的による使用、バロック期における作品を凌駕する過剰な装飾の額縁、そして現代のアンシェイプト・キャンバスなどとの関わりにおいて話題とすることができる一方で、作品と展示との関わり、作品の所属する場と作品イメージなど、さまざまな関係性において美術を考えることができる。中学校の美術表現の課題として、生徒の自己作品に対する執着が低く、作品完成時に興味や関心が希薄化する傾向がある。こうした点を考慮しても、作品完成直後の展示をより引き立たせたり、効果的なものにするために額縁(展示方法)を含めた表現学習を計画することは、自己顕示欲の充足という意味や学習の振り返り、鑑賞と表現との一体化という意味で重要な意味をもつことになる。

今回の分類活動においては、作品画像が小さいためにカテゴリーとしてあがってはいないが、署名に関しても、中学生においては、自分のマークなど自己概念との関連でデザインとして扱われる内容と関係が深い。芸術作品における署名の問題は、サインの形式のみならず、作者の作品に対する意識や、表現の固有性とも関わりがある。また美術の学習では、生徒が自己の作品に署名をしないことは当然のように考えられてきた一方で、水墨画などの鑑賞・表現学習では、何の疑問もなく印章製作をして落款を押すが、これは単なる文化的な様式の相違という問題ではなく、生徒の作品の位置づけに関する思考停止を露わにしていると考えられる。

今回の分類活動を中心に据えた鑑賞学習の導入的授業は、生徒自身が従来のアプリオリに予定化された鑑賞視点に基づいたり、芸術作品の本質的な内容に直接接近しようとする多様な実践と異なり、作品のカテゴリー化から明らかになる多面的な視点をもとに鑑賞学習や表現学習の発展を導くことができることが明らかになった。

ただ、逆に課題としては、芸術作品の内実に迫る鑑賞を導くには、表面的で周辺的な事項に留まりやすいことも示唆している。従って、鑑賞学習の導入的な活動としては意味があるが、鑑賞学習の充実と表現との関わりについては、ここを起点に様々な発展的方法を導く出していく必要があるだろう。