山水画に挑戦

(感覚→鑑賞→表現→展示)

兵庫県宝塚市逆瀬台小学校 三木 優

水をテーマにした学習で感じ方を大切にした体験学習にもとづいて水墨画の鑑賞学習と表現活動(共同制作)をつなぐ試みを行った。見せること(展示)の方法や場所にもこだわった実践。

授業の組み立て[時間]

1.「水と親しもう」(感覚・体験)(1時間)

ねらい

● 子どもたちの水との触れ合いを通してその感覚を大切にする。

● 水墨画の鑑賞をもとにテーマと水を生かした表現を友達と協力して考える。

●東洋と西洋の表現の違いについて考える。

●作品を見せること(展示)の方法や場所にこだわる。

2.「水のイメージ」(感覚・イメージ)(1時間)

● 水の音を聞いてイメージを広げる(1時間)

いろいろな水の音を聞いてイメージを広げ、墨の濃淡やストロークで表すことで、山水画の魅力を知る。

3.「山水画の鑑賞」(鑑賞)(1時間)

山水画を鑑賞して、自分たちの表現との違いや気づいたことなどを話し合う。

● (なぜ縦長の和紙に描かれているのか、水の循環(水の循環)を表現しているのではないかなど)

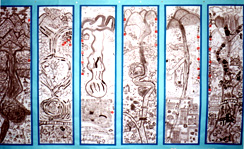

4.「山水画の共同製作」(表現)(2時間)

● 共同で山水画を描こう

縦長の大型和紙に班(5〜6人)で

水の循環を山水画として描く。自分達で創造した山や川を配置し、水の流れを意識して筆勢や濃淡を生かしながら描く。しだいに墨の濃さを増して細部の感じを描きこんでいく。

●落款を鑑賞して画家のサインと印章の違いについて考え、オリジナルの印章を作る。(1時間)

5.「街中突然展覧会」(鑑賞・発信)(2時間)

● 屋外で展覧会を開こう

<巻物のコンパクトさを生かしたパーフォーマンス的展覧会>

€ 作品を班で囲んで、どこで作品展がしたいか話し合う。

作品展のテーマを「水の作品展」と決める。

¡ 自然の中(川原)に行くグループと駅(人の集まる場所)に行くグループに分かれる。

川原では、巻いた作品を川に沿って並べたり、草に吊るしたり、石にのせたりした。自然と対峙する展覧会になった。

駅では陸橋から作品をたらして、道行く人に見せた。不特定の人に見られる展覧会になった。

6.まとめ

山水画の鑑賞を出発点にすると、東洋と西洋の表現の違いをいろいろな視点で提案できる。サインと落款の違いも、普段は無意識に使い分けているが、そこにも「なぜ」という問いかけを示唆することで子どもたちの興味が深まった。今回は、水をテーマに感じること、知ること、表すこと、見せることという鑑賞と表現のプロセスを大切にした。

(三木 優)